有人说上海的夏天是开盲盒——你永远想不到,窗外那股潮气到底能拧出几斤水。数据说今年七月,南方不少城市的降雨量干脆破了表,立秋前这几天,老天就像欠了贷款的老板,雨一波一波砸下来,连句预警都不带含糊。家里气氛有点像赛场最后五分钟,谁都想先扔个梗,抢个头条。老婆在厨房喊贴秋膘,我条件反射怼回去,别急,肉还没炖就先闷出了一屋子的湿气。想起小时候听大人讲“立秋闰六月,七月雨连连”,那会儿我还觉得是神话,结果现在自己成了信徒,翻着黄历给朋友分析气象,活脱脱一副“气象博主自来水”的派头。

小区微信群又炸了。有人晒自家水母被单,有人吐槽电梯口长蘑菇。你说这些画面有没有点像世界杯赛场?场外观众乱成一锅粥,场内球员还得保持风度。每个人的生活都被雨水搅得七荤八素,数据怎么报,心情怎么变,谁也说不清。楼下那棵栾树,昨天还绿得扎眼,一夜之间夹了几粒黄叶,像是被秋风点了下名。果然懂节气,比我家猫还敏感。

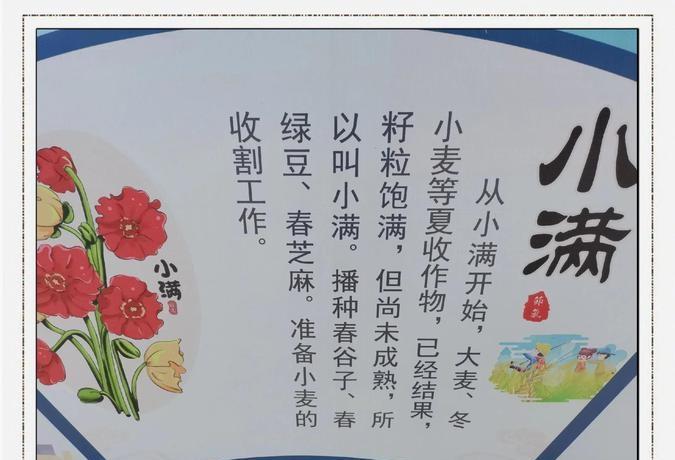

想起父亲那通电话,雨声砸在铁皮屋顶,背景音都带点乡愁。他说小时候放纸船的那条沟,现在直接能放真船。嘴里还念叨着豇豆快收进屋,不然今年没戏了。你要说气候变化没啥影响,瞅瞅这场景,城市和农村的差距被一场雨抹平。小时候盼下雨,现在见雨如仇。大人们嘴上说顺其自然,心里却都在盘算明天的晾衣服计划。

雨天里的生活有点像NBA加时赛,节奏乱、意外多、谁都找不到主线。老婆突然拿毛巾裹住一只撞窗的麻雀,动作轻得像捧着小孩的心事。她说雨太多,连鸟都迷路。我只好装作镇定,心里其实也烦躁得很:晚上睡一觉,醒来毛巾边多了个小生命,这不比任何球赛都来劲?有时候觉得,成年人的世界就是这么一地鸡毛里找乐子。

说到雨水和情绪,数据派和感性派的较量从没停过。气象台的数据、专家的分析、历史同期的降雨曲线图,讲得头头是道。可你真问每个人记住了啥,大多数回答可能是:今儿车又泡水了,还是隔壁老张家被子又没收。城市排水年年喊升级,结果暴雨一来,车库还是变泳池。道理和现实总隔着一道沟,像足球场上画的界线,谁都知道该往哪儿踢,可真到关键时刻,偏偏有人乌龙。

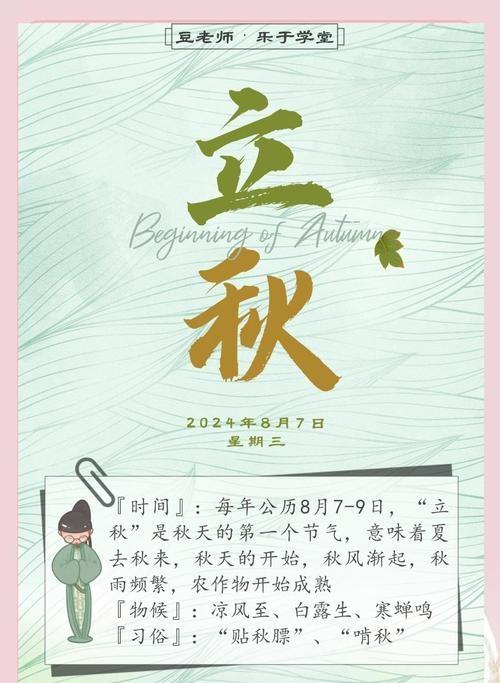

其实生活里那些琐碎的仪式感,全靠雨水来调味。贴秋膘、买藕、炖姜撞奶,表面是传统,骨子里是心理安慰。就像球迷为了主队输球找理由,说天太热、风向不利、裁判不靠谱。大家都知道是自我安慰,但谁都愿意相信一点小迷信,反正生活的压力总得找个出口。

讲真,成年人的耐心和幽默感,才是这场雨季的MVP。谁能想到,七月的雨能让小区变成微型亚马逊,居民群秒变吐槽大会。你抱怨雨水多,隔壁开始研究新菜系,豇豆变成发酵豆角,立秋的门槛还没踩稳,夏天的脾气一点不让步。有人说这是气候变化的锅,有人说城市太急着往前冲,排水、管理、应急,每年都喊升级,最后还得靠居民自救。

说回体育,球星临场掉链子跟城市遇上暴雨一样——数据再好,临场反应跟不上,也只能挨喷。梅西在法甲首秀那会儿,数据漂亮,还是被人挑刺。网友总爱拿放大镜盯着别人家的芝麻,自己家西瓜烂了都视而不见。这种“流量思维”,在体育圈、在生活里、在每一个被雨泡软的城市角落里,都躲不过。

雨夜快到尽头,老婆迷迷糊糊说要买点姜,明天万一下雨,炖锅姜撞奶,把最后一点潮气赶出去。我听着雨声,脑子里还在琢磨,明天要不要干脆睡到中午,反正衣服也晾不干。你说这是不是一种新型的生活哲学?跟球赛最后一分钟绝杀前的静默差不多,谁都猜不到下一个画面。

立秋的仪式感,有时候比比赛还真实。你以为贴秋膘是正经事,结果被雨水冲成了生活的调味剂。麻雀、豇豆、天台的水母被单,全是雨天送的惊喜彩蛋。你问我明天会不会晴?不如问问自己,今天是不是还愿意在雨声里偷着乐。要不你也说说,家里最近有没有什么“雨天限定”的段子?