公元1399年,明太祖朱元璋第四子燕王朱棣打着“清君侧”的旗号发动“靖难之役”,夺取了自己侄子,也是朱元璋的孙子朱允炆,亦称建文帝的皇位。

朱棣在夺取政权后,创立了永乐王朝,成为明朝的第三位皇帝,称为明成祖。

然而,在“靖难之役”之后,朱允炆,亦称建文帝。却踪迹全无,没人知道他去了哪里。他究竟是生是死?

朱允炆,亦称建文帝。的去向,已成为明朝历史上最大的悬案,至今依然是学术界的一大难题。

关于朱允炆的结局,各种说法层出不穷,有人认为他是被皇宫的大火烧死,也有人猜测他出海,甚至还有人说他隐姓埋名成了和尚……可见众说纷纭,各种论调不一。

明太祖朱元璋创建大明江山后,唯恐自己皇权被夺,便将自己的儿子,也就是 朱允炆,亦称建文帝。的叔叔们,全部打发到边境封为藩王。

与此同时,朱元璋下达了一道旨令:藩王们未经皇帝的批准,不得擅自入京。

明太祖朱元璋原本打算将长子朱标立为继承人,但不幸的是,朱标因病去世,最终他选择了朱标的儿子朱允炆作为皇太孙。

朱元璋去世后,朱允炆登基成为建文帝。他忧虑叔叔们的势力日益增强,可能会对自己的皇位构成威胁,因此着手削弱他们的权力。

尽管朱允炆年纪尚轻,却因削藩过于急切,仅用半年时间,就以种种毫无根据的罪名,将周、齐、湘、代、岷五位藩王逮捕入狱或贬为平民。其中,湘王朱柏的境遇最为惨痛,全家被迫自焚而亡。

随后,朱允炆打算削弱四叔燕王朱棣的军权。由于燕王手握重兵,自身实力强大,对朝廷构成了重大威胁,因此朱允炆以防范边境贼寇为理由,先行调走了燕王的精锐部队。

朱棣选择了忍耐,首先派遣了三个儿子到京城作为人质,以期巩固朝廷的稳定。随后,他假装生病,以至于这三个儿子又被送回了家中。

当 朱允炆,亦称建文帝。最后将剥夺燕王朱棣的王号和逮捕其家属的诏书送到北平后,朱棣终于忍无可忍起兵造反。

朱允炆,亦称建文帝。将一手好牌打得稀碎,自己占据绝对的优势后,最终还被四叔朱棣逆袭成功,夺走皇位。

公元1399年6月,燕王朱棣以清除君主身边的奸臣齐泰和黄子澄为名,发起了“靖难之役”。

当 朱允炆,亦称建文帝。得知燕王大军日渐逼近京师,就彻底慌了,先是下罪己诏,然后又是号令天下勤王。

最后,他们派遣了姑姑庆成郡主与朱棣进行谈判,提出以割地为条件,承诺与其共享天下,并要求停战和解。

庆成郡主是朱元璋的侄女,也是朱棣的堂姐。她起初通过情感和道理劝说燕王朱棣,随后又指责他不应起兵反叛。

可是燕王朱棣断然拒绝,告诉她事到如今,根本没有和谈的必要,并要求 朱允炆,亦称建文帝。必须投降才可以。

公元1402年6月13日,燕王朱棣的军队抵达南京城外,谷王朱橞与曹国公李景隆主动开门投降,朱棣顺利进入南京。

公元1402年6月17日,朱棣即位称帝,名为明成祖。

在朱棣攻陷南京城后,朱允炆与皇后以及太子朱文奎,在皇宫内选择自焚,最终在熊熊大火中共赴黄泉。

朱棣进入皇宫时,只看到了这三具焦黑的尸体,依据《明实录》的记载:

宫中发生火灾,皇帝生死未卜。燕王派遣特使将皇后和帝尸从火中取出,八天后的壬申日进行安葬。

根据朱棣的主导,明朝官方的说法是朱允炆是“自焚而亡”,并且朱棣对外的声明也同样称其为“自焚而亡”。

朱棣甚至泪流满面地问:“这是真的么?建文这样的举动是不是太愚蠢了?”

那么真相真是如此吗?实际上并非如此,这正是朱棣为了获取合法的篡位理由而故意设下的阴谋。

然而,后来的很多民间传说称朱允炆实际上并未被烧死,而是成功逃离了皇宫,但他最终去了哪里,却无人知晓。

就算是朱棣,实际上也搞不清楚朱允炆到底前往何处。

朱棣即位后,心中充满惶恐不安,甚至派遣人手到处寻找建文帝。

朱棣为什么这样做?其实原因很简单,就是因为 朱允炆,亦称建文帝。才是朱元璋钦定的皇位合法继承人。

与之相比,朱棣的皇位是夺取自自己的侄子,来历不正。只要建文帝还活着,他的统治就岌岌可危。因此,朱棣始终希望能够找到并除掉建文帝。

也正是基于如此,才使得朱允炆,亦称建文帝。的下落,成了明朝一大谜案。

民间关于朱允炆,亦称建文帝。的下落主要有以下三种说法:

第一种说法、朱允炆,亦称建文帝。自焚而死;

根据《明实录》的记载:

上望见宫中烟起,急遣中使往救,至已不及,中使出其尸于火中,还白上,上哭曰,果然,若是痴呆耶!

史书记载:公元1402年6月,朱棣率军攻入南京,发现宫中失火,迅速派人前去扑灭火灾和救援,但由于火势猛烈,最终只在火堆中找到了朱允炆、皇后和太子的尸体。

朱棣听后,悲声呼喊:“你这个傻孩子,我是来拯救你的,为什么要自杀呢?为什么不等你叔叔呢!”

随后,朱棣厚葬了朱允炆,并命令全体官员祭奠,同时自己还辍朝三日,哀悼建文帝。

朱允炆自焚而亡的说法并不令人信服,因为根据《明实录》的记载,火焰已将尸体烧得面目全非,燕王又凭什么判断这具尸首就是建文帝呢?

另外,若建文帝确实是在大火中遇难并被厚葬,为什么其他史料中从未提及他的殡葬仪式,也没有记录他的陵墓位置呢?

历史往往由胜者记载,《明实录》是明朝官府所编纂,而朱棣则严令不得如实记录对他声誉不利的事件。

第二种说法、朱允炆出逃海外;

有人说朱允炆利用僧人的身份逃出皇宫,坐船逃往海外,最后还到了印度尼西亚。

根据《明史·郑和传》的记载:

成祖疑惠帝亡海外, 欲踪迹之……永乐三年六月, 命和及其侪王景弘等通使西洋。

因为当时明朝海运十分发达,所以朱棣猜想朱允炆很可能是偷偷跑到了海外。

公元1405年,朱棣派三宝太监郑和打着宣扬大明国威的旗号,组建船队下西洋,真实目的就是为了寻找朱允炆。

朱棣坚持无论如何都要找到建文帝,活着要见人,死了要见尸,否则自己作为皇帝的地位就无法安稳。

郑和在28年之间七次下西洋,可是怎么找也没有找到朱允炆。

第三种说法、朱允炆逃亡民间;

有传言称,朱允炆在逃离皇宫后,曾在云南和广西一带生活,后来出家成为僧人,也有人说他成为了道士。

根据《明史·胡濙传》的记载:

惠帝之崩于火,或言遁去,诸旧臣多从者,帝疑之。

五年遣濙颁御制诸书,并访仙人张邋遢(张三丰),遍行天下州郡乡邑,隐察建文帝安在。

濙以故在外最久,至十四年乃还。所至,亦间以民隐闻。

母丧乞归,不许,擢礼部左侍郎。十七年复出巡江浙、湖、湘诸府。

二十一年还朝,驰谒帝于宣府。帝已就寝,闻濙至,急起召入。濙悉以所闻对,漏下四鼓乃出。

先濙未至,传言建文帝蹈海去,帝分遣内臣郑和数辈浮海下西洋,至是疑始释。

公元1407年,朱棣又派自己身边的近臣户科都给事中胡瀅(yíng),以寻找张三丰为由,去巡按江、浙、湖、湘等各府,暗中寻找朱允炆。

就在胡瀅的母亲去世期间,她曾请求回家守孝,但朱棣对此始终未予同意。

朱棣也感到有些愧疚,于是将他升为礼部左侍郎,作为一种回报,也就是该部门的第二号人物。

自公元1407年至1424年,胡濙花费了整整十六年的时间,走遍全国,拜访了各个州、郡、乡和邑,始终未能查获建文帝的消息。

直到公元1424年的某个深夜,正在征战沙漠的朱棣已经沉沉入睡,忽然有士兵前来报告:胡濙请求见面,朱棣连忙起身召他进来。

《明史·胡濙传》记载,胡濙与朱棣相见后,二人进行了交谈,“濙详细地将自己所知的回答了对方。直到四更时分才离开。”

意思是:胡濙将这些年来所见所闻全部向朱棣进行了汇报,直到四点钟才离开。

朱棣在听完胡濙的汇报后,心中的疑虑和担忧终于得到了释怀。

这其中透露出一个重要的信息:朱允炆并没有在大火中死去,但对朱棣来说,这已经不再是威胁。

直到2006年,贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县爆出了一个天大的新闻,朱允炆下落之谜终于被解开了。

一位名叫朱永斌的苗族老汉,来到贵州博物馆,声称自己就是朱允炆之子朱文奎的后人。

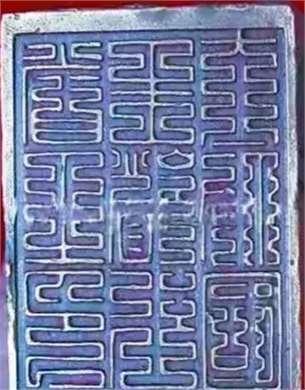

然后朱永斌拿出了一枚古香古色的大印:“这便是朱允炆的印章,可以证明我的身份!”

随后,朱永斌向大家分享道:“他家里保存着一枚大印。根据父辈的说法,家族的祖先曾有过当皇帝的经历,这枚大印正是先祖遗留下来的。”

虽然他的家族属于苗族,但在举办红白喜事时,既要遵循苗族的传统习俗,也要遵循汉族的礼节。

他们家族还制定了一条规矩:不与姓谢的人结亲,也不与姓谢的人结怨。

至于为何本族之间有不与谢姓结婚或结仇的奇怪规定,朱永斌也无法解释其中的原因。

随后,历史学者开始对这枚印章展开研究:

这枚印章大约重1.2斤,包含印钮、印台和印面三个部分。

上面的印章采用了九叠文篆书,刻有“太仃国王都行省之印”九个字。

这九个字非常古怪,经过历史学者查阅文献,我国古代根本不存在大仃国。

历史学者经过深入研究和验证后得出结论:

“大仃国”并非指代一个国家,“仃”字在《现代汉语字典》中解释为“孤立、孤单,没有依托”的含义。

所以“大仃国王都行省之印”这九个字的意思就是说:君王,也就是指 朱允炆,亦称建文帝。逃出京城后,生活过得孤苦伶仃,令人可怜。

为了更深入地论证,历史学者们特意前往距朱永斌故乡20里外的一位名叫谢伟臣的老人处进行探访。

此时,谢伟臣与朱永斌这两位老人终于相遇,朱永斌也领悟到了祖训中“与谢姓人不结亲、不为仇”的深刻意图。

据谢伟臣说:“自己家族祖祖辈辈,数百年来一直保守着一个关于 朱允炆,亦称建文帝。的秘密:

就在当年朱棣攻入南京后,朱允炆由先祖谢秀保护着,从皇宫地道里逃出皇宫。

大约过了8年之后,朱允炆最终来到了安顺西秀区、镇宁、紫云的三县交界处,躲进了苗族聚居的深山老林中,而朱允炆最终也是在这里去世的。

后来,朱允炆的儿子朱文奎娶了一位苗族女子。此后,随着谢家一代人的逝世,朱家和谢家之间便断绝了联系。

至此,朱允炆失踪之谜,有实物证明,再加上朱文奎家族口口相传的祖训等证据,专家终于揭开了朱允炆下落之谜:朱允炆最终落脚地就是在贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县。

建文帝失踪的真相隐藏在历史的迷雾中,仍在静静等待着有识之士的探索。

即使到了今天,建文帝的传奇依然在世间流传,人们对这位充满神秘的皇帝充满了好奇。

朋友们,您如何看待建文帝失踪之谜呢?欢迎与我一起交流你的想法!