北京那最高的楼,足足有328米高呢。咱华西村也得跟上首都的节奏,说啥也得建个跟那差不多高的大楼才行。

龙希国际大酒店那奢华劲儿,简直没法说:那儿的服务员都是朝鲜美女,还有头价值3亿大洋的纯金牛,金光闪闪。酒店顶上,直升机都能停,地板更是镶了真金,闪闪发亮……

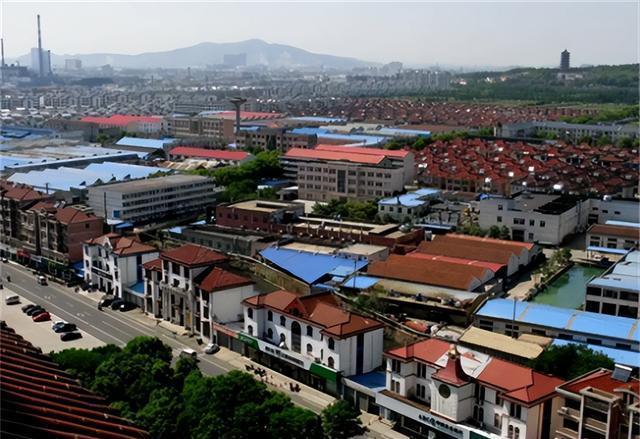

让人没想到的是,这么个奢侈豪华的地方,竟然不在那些一线大城市里,挤在那金贵的地皮上,而是在江苏省江阴市的华西村里头。

同样是乡村,华西村为啥能这么出众呢?别的村子还是普通的农村模样,华西村却与众不同。它凭啥能做到这一步?说起来,华西村的发展可不是靠运气。人家有自己的规划和思路,一步步走到了今天。村里搞经济,搞建设,都搞得有声有色。村民们也都齐心协力,为了村子一起努力。所以你看,华西村的成功不是偶然的。它靠的是实力,靠的是大家的共同努力。这就是华西村,一个让人刮目相看的乡村。

华西村之所以能风光一时,全靠有位厉害人物帮忙。这位大佬确实让华西村风光无限,但后来也由着他一路衰败,背上了好几亿的债务。

【新官上任两把火】

改革开放这股热潮席卷了整个中国,给新中国的进步开辟了新的道路,带来了全新的机遇。要说这里面谁功劳最大,那肯定是小平同志。

1992年1月18号到2月21号那会儿,小平同志没摆啥大架子,就是以一个普通党员的身份,跑到武昌、深圳还有上海这些地方,讲了好些重要的话。

不管地方咋变,小平同志的关键念头在城市的不断发展里一直没变,那就是要搞改革开放。

小平同志讲:“搞改革开放,咱得胆子壮点,瞅准的事儿,就得甩开膀子干,勇敢地闯一闯。走对了的路,咱就咬定青山不放松,一直走下去;走错了的道儿,那就得赶紧刹车,立马掉头换条路走。”

一串串真心话,让在场的人们都激动得不行。

不过有些人内心的激动仅仅停留在心里,而吴仁宝则不同,他的热情是从心底澎湃到全身每一个角落,脑子一转,身体就跟着行动起来。

各位党员朋友们,快点到村委会集合一下,我有重要的事情需要和大家一起讨论。

小平同志南巡讲话播放完的那个深夜两点,华西村里大多数人都已经睡熟了。但吴仁宝的一个电话,却让华西村村委会的办公室里灯火通明,成了黑夜里最显眼的存在。

华西村的党员们全都坐得端端正正,尽管脸上还带着点没睡醒的样子,可没有一个人没来。

在华西村,吴仁宝说话那是相当有分量。

吴仁宝,他是1928年11月17日出生的,到了26岁那年,他决定加入中国共产党的队伍。

在加入党组织的庄严仪式上,他响亮地宣读:“我自愿成为中国共产党的一员……坚决忠诚于党,热心投入工作,一辈子为共产主义事业打拼……”。

事实证明,吴仁宝真的把事儿办成了。

1961年10月份,吴仁宝接过了华西大队党支部书记这个担子。在这个新角色上,他马上动手搞改革,动作大得很,慢慢就成了大伙儿心里的“靠山”。

吴仁宝没来华西村前,这儿的村民日子过得紧巴巴的,也就勉强能活下去。

1961年那会儿,华西村总共有667口人,可整个村子加起来的土地才800亩地那么大,大伙儿的人均收入也才53块钱。

农民日子过得挺艰难,可也没别的辙,只能无奈地顺从命运的摆布,在那几小块贫瘠的地里拼命干活。

吴仁宝是国家的工作人员,他拿着国家的薪水,按理说不用为生活费用犯愁。

但世上没啥好事是白得的,吴仁宝心里明白,吃了国家发的粮食,那就得给乡亲们办点实事,动手搞建设。

看到大家连肚子都吃不饱,吴仁宝立马有了主意,他决定先动手干两件事:一是把水利搞好,二是把农田改改。

说实在的,华西村虽然有800亩的地,但那些地方被水坑和沟渠切得七零八落的,一小块一小块的,这样一来,干活的效率可就大打折扣了。

所以,在吴仁宝的带领下,华西村对农田和沟渠进行了彻底的翻新,这样一来,庄稼的产量就上去了。

1972年那会儿,华西村的庄稼收成特别好,一亩地产的粮食超过了一吨。这样一来,村里头的农民们都能吃得饱饱的,家里头的粮仓也是满满当当的。

吴仁宝刚当上领导,就在华西村这块地儿上大展拳脚。他这么一干,村民们的心都被他拢住了,给他后续的工作带来了不少方便。

要想填饱肚子,发展农业确实是个办法,但要是想着光靠农产品增收就能富起来,那可不太靠谱。

吴仁宝琢磨出了一个门道,所以在大家伙儿都不再饿肚子后,他立马动手干起了第二件大事:靠工业让村子富起来。

粮食的增长靠的是田地的滋养,但华西村发展工业那可真是白手起家,啥都是新的,啥都得摸索尝试。

不过吴仁宝并不担忧,华西村的乡亲们也同样不惧怕。

这到底是咋回事呢?

【一个会议赚了一个亿】

说白了,就是华西村的村民们没啥好失去的。

走到绝路的坏人会特别狠毒,没了家底的村民反而最实在勤奋。

1969年,吴仁宝动手搞了个小五金厂,这厂子虽然不大,但吴仁宝有胆识、敢行动,加上华西村的村民们都非常支持,所以华西村在工业这条路上开始慢慢尝到好处了。

经过七年的不懈努力,到了1976年,华西村的工业赚的钱已经达到了28.2万元,这个数目占到了华西村一整年收入的54.4%。

大家都能直接看到的好处最让人心里舒坦,多亏了吴仁宝那一套套真能赚钱的法子,村民们对他的信任是一天比一天深。

吴仁宝没让大家落空,他瞅准每一个能赚钱的门路,紧紧不放。

1979年那会儿,家庭联产承包在全国火得一塌糊涂,可吴仁宝却没跟着大伙儿走。他有自己的主意,不那么看重田地,反而带着华西村的人,把大部分精力都放到了搞工业上。

华西村的村民们,种地可以不精通,但每人必须得有点拿手绝活。

那些出类拔萃的人,会被全村寄予厚望,他们离开家乡去学习各种技术。等学成归来,有了本事,就会把那些在外面见到的各种各样的工业方法,实际用到华西村的发展建设中去。

但吃饭毕竟是头等大事,减少对华西村村民耕地的依赖,不是说就不要土地了,而是让全村的地都交给那三十多个种地的好手去管,这样能让会种地的人把本事发挥到最大。

事实证明,吴仁宝的那一套办法,确实挺管用。

1980年那会儿,华西村就已经是江苏省里头首个收入破亿的村子了。它不仅甩掉了以前的穷帽子,过上了好日子,还给江苏省的经济增长添了把劲,华西村的作用那可是实打实的。

1992年那会儿,国家改革开放的大潮涌上了中华大地,也给吴仁宝在华西村搞工业化带来了新的机遇,让他的事业攀上了新高峰。

这次高峰的到来,最大的推手还得说是吴仁宝,他功不可没。

小平同志南巡讲话播放完毕都半夜两点了,吴仁宝瞅着那些一脸懵圈的党员们,自己虽然熬得眼圈发黑,但精神头却足得很。他简单干脆地丢下一句:“买材料!”接着就让大伙儿都回家歇着,等天一亮就麻溜地去办这事儿。

吴书记这是唱的哪出戏?我不是在梦游吧,大半夜把我们折腾过来,就为了这点事儿?

从村委会出来以后,党员们私下里开始交头接耳起来。但一到天亮,他们立马行动起来,带着全村的人,按照吴仁宝的吩咐,忙着大量采购原材料。

没错,1992年3月11日,小平同志的讲话内容一传到下面,原材料的价格立马就飙升了。吴仁宝瞅准时机,在价格炒得最高那会儿,把他囤的原材料一股脑儿全卖了,赚了个满满当当。

这一回,华西村的乡亲们对吴仁宝更加放心了,不过麻烦事也在不知不觉中冒了出来,原本紧紧相连的心也开始有了隔阂。

华西村渐渐衰败了,吴仁宝也突然间遭到了村里人的埋怨。

大家好像把吴仁宝在华西村做的那些大功绩都给忘了,现在开始不怎么配合工作了。

大家都能看到的表面原因是,吴仁宝的儿子吴协恩全票当选了华西村的党委书记,接替了他老子的位置。可这事儿背后的真实情况,真的就这么简单直白吗?

【乐极生悲 过盛必衰】

当然不对啦。

吴协恩能当上,那是全村人共同的决定,跟吴仁宝在背后搞小动作可没关系。

吴协恩其实只是个小角色,华西村的村民们心里真正有意见的是那位带领他们打造华西村辉煌的大英雄吴仁宝。

这到底是怎么个情况呢?

其实,华西村外表的光鲜亮丽确实不假,不过说到村民们私下里是不是真的富裕,那就得打个问号了。

但实际上,这些都是咱们碰不到的现象。

华西村的村民们,手头握着价值好几百万的资产呢,但这些说到底,也就是股权账户上的一串串没温度的数字。

在华西村里头,华西村的村民们经济上那是相当宽裕。不过呢,一旦出了华西村这个地界,他们手头能花的钱就变得挺有限,能享受到的好处也就那么回事,不算太多。

吴仁宝提出了个理念:“多攒钱少分钱,少拿现钱多入股。”在这个理念带动下,华西村的村民们,他们的脸面和华西村的命运紧紧绑在了一起。华西村好,他们就好;华西村要是有个啥闪失,他们也得跟着遭殃。

吴仁宝压根儿没想过华西村会衰败,毕竟这村子啥都有,既有东方的古典韵味,也有西方的时尚建筑,在华西村,你全能瞧得见。

华西村里,你能看到悉尼歌剧院的翻版,还有法国那个有名的凯旋门的复制品。就连咱们中国的故宫太和殿和乾清宫,也都在这儿重新建了起来。

华西村一亮相,就像是把迪拜那种奢华风气带到了咱中国。所以吴仁宝心里有底,觉得砸大钱建的华西村,肯定能长久地红火下去。

但这个世界变化莫测,时代进步得太迅速,要是没能赶上时代的脚步,那就只能硬着头皮面对冲击。

面对巨浪的冲击,或许有机会像凤凰涅槃一样重新站起来,但这一回,华西村是真的扛不住了。

工业化确实是推动国家进步的重要力量,但问题在于它带来的污染太严重了。所以啊,工业化得赶紧转变方向,跟上新时代绿色发展的步伐才行。

这是发展上必须走的一步,但吴仁宝却不觉得这是条对路。

所以到了该转变的重要关头,吴仁宝却选了守着老一套,自个儿决定被时代甩在后头,没跟上那股子敢为人先的浪潮。

结果证明,吴仁宝选错了路,而且,不光他自己,整个华西村都因此吃了亏。

华西村的生意赚钱能力大幅度下滑,吴仁宝也看在眼里,急在心里,他承认了自己的失误,并决定采取行动。他决定投入大量资金,建起各式各样的建筑,想靠发展旅游业来拯救华西村,带动村子的发展。

可现在已经来不及了。

现在的华西村早已不同于往日,华西村的居民也换了一批又一批。由于股份的划分,加上大量现金无法直接到手,大家原本紧紧凝聚的心开始慢慢分散。

吴仁宝呢,他从当年那个满腔热血、有大志向的小伙子,一路走到了现在,成了个年岁已过半百的老人家。

但事情真的就那么简单吗?吴氏父子真的就是全部问题的根源吗?

其实情况也并非完全如此。

人们心里多少都有点自私,刚开始做事的时候,谁不是拼尽全力,勇气满满呢?但一旦赚了钱,大家就各有各的打算了。

吴仁宝心里盼的就是让大伙儿都过上富裕日子,特别是华西村的乡亲们。所以,他把大部分的家当都转换成了华西村的股份,打算这样一直带着村子往前奔。

不过现在情况不同了,吴仁宝确实没能把握住那次机会。

尽管吴仁宝后来意识到之前的决定不对,他琢磨着靠旅游业让华西村重新振作起来,但村民们的心已经不齐了,没法再支持他的大计划。这么一来,华西村还是不可避免地陷入了困境。

别墅仍旧矗立,高楼大厦也没变样,但华西村曾经的金光闪闪,在时代不断更迭中已经成了过去式。华西村正在经历转变,这个转型过程还在继续。

说实在的,吴仁宝确实让华西村的村民们过上了更好的日子。尽管后来村子走向了衰落,但不可否认,在吴仁宝当家那会儿,华西村可是风光无限好。而且,他们搞起来的旅游业,说不定以后能给华西村带来转机,产生一些积极的影响呢。

好运总是偏爱那些已经做好准备的人。当好运来临时,咱们得学会放下老一套的想法,去拥抱新出现的机会。千万别因为一时冲动,做出啥让自己以后后悔的事情,吴仁宝的经历就告诉了我们这个道理。

不过得记住,谁帮咱咱记谁的好,吴仁宝的出现,那真的是华西村翻身的转折点,这事儿明摆着,没啥好说的。所以华西村的乡亲们啊,对吴仁宝还是得少些抱怨,多些体谅。

以进步的视角去观察世界,这样世界才会充满更多新机遇。