追溯华西村的发展历程,”极度贫困”曾是这片土地的真实写照。1961年华西组建生产大队时,地形起伏不平,遍布的土丘和洼地将800余亩耕地分割成1300多块零散田地。”暴雨过后汪洋一片,久旱无雨禾苗枯焦,人均日收半斤粮,姑娘不愿嫁华西”的民谣生动反映了当时的艰难处境。面对贫瘠的土地和恶劣的自然环境,时任大队党支部书记的吴仁宝深受触动。他内心升腾起改变现状、造福乡亲的坚定信念,这种迫切愿望如同炽热的火焰般持续燃烧。

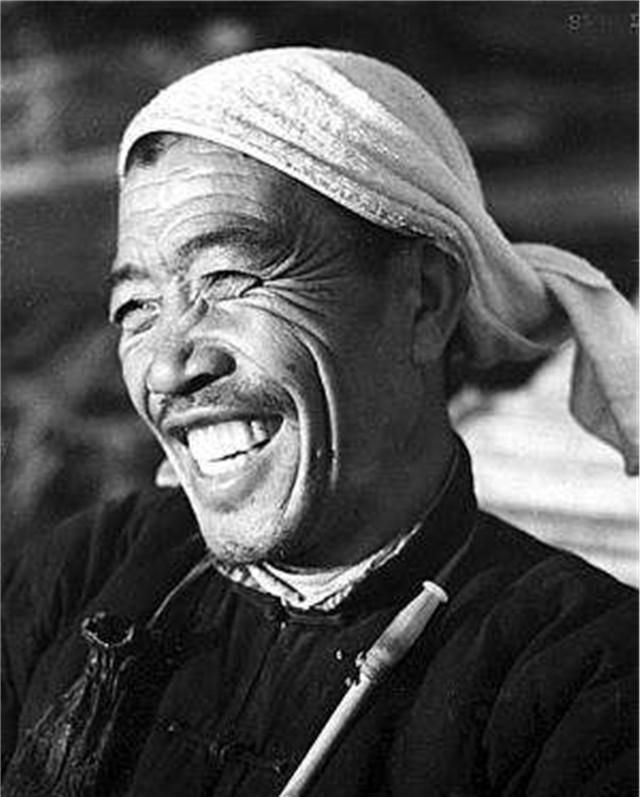

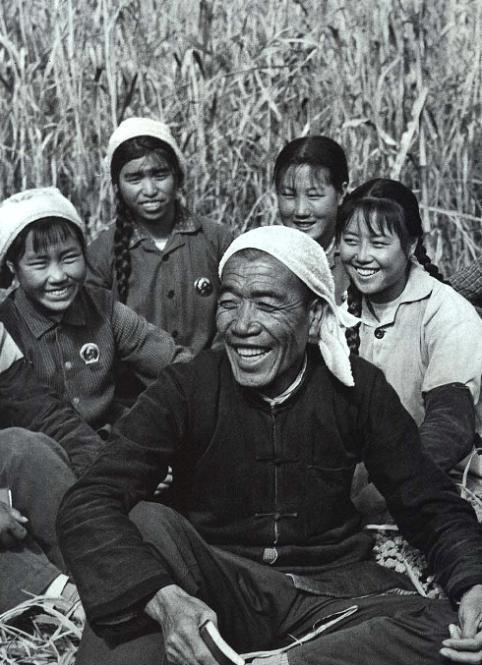

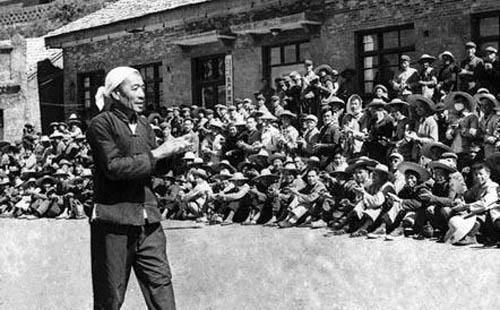

1964年,在华西村党支部书记吴仁宝的带领下,当地干部群众展开了规模宏大的农田改造工程。无论严寒酷暑,建设者们始终奋战在施工一线,完成了河道整治和灌溉渠系建设等重要工作。身材敦实的吴仁宝总是身先士卒,承担着最繁重的劳动任务。仅用8年时间,这个团队就超额完成了原定15年的土地整治目标,成功将原先高低不平的零散耕地改造成了旱涝保收、稳产高产的标准化农田。

这位领导者带领华西村民克服重重困难,通过削平高地、填平洼地、调整河道走向等措施对土地进行全面整治。历经七载奋斗,在村支书和全体村民的共同努力下,他们以惊人的毅力将原本分散的1300多块高低不平的零碎田地,成功整合改造为400余块高产稳产的良田。随着《华西村》这面旗帜的日益高扬,这位老支书并未满足现状,他清醒地认识到单纯依靠农业种植只能保障基本温饱,无法从根本上改变贫困面貌。

人口规模的持续扩大已成为不可回避的现实问题。在劳动力数量急剧增加的同时,可耕地资源却基本保持恒定。继续将农业人口束缚在有限的耕地上谋生显然难以为继,这就引出了一个关键问题:如何妥善安置这些过剩的劳动力?

如何让华西村民实现脱贫致富,切实增加收入?在这样的背景下,小型五金加工厂顺势建立。该厂房最初搭建于村落西侧墩池河畔的偏僻位置,简陋的茅草结构如今在崭新的别墅群映衬下显得格外渺小,然而它承载着华西村发展历程的重要记忆。即便在现代化工业园区内,人们依然能够见到这座历史悠久的原始厂房。

20世纪70年代初期,华西村由于坚持经营五金加工厂,险些被认定为发展资本主义。从历史发展的角度来看,这家小型工厂不仅成为华西工业体系的起点,还开创了中国乡镇企业蓬勃发展的先河。

在这一阶段,华西村发展集体经济的决心愈发坚定。吴仁宝书记以开拓创新的精神突破传统思维束缚,开创了独具特色的发展模式。其卓越成就令81岁高龄的文学家叶圣陶深受感动。这位同乡(江阴历史上隶属苏州,叶圣陶系苏州籍人士)为此创作了长篇诗作,《仁宝同志江阴众,英雄业绩维仔肩,更思举国数千县,孰不能如江阴焉》的诗句充分展现了其由衷的赞赏之情。

社会主义的本质在于实现人民福祉而非物质匮乏。老书记提出过三个著名论断:首先强调”发展才是科学真理,停滞最为荒谬”;其次指出”发展具有必然性,停滞毫无依据,创造条件推进发展方为正道”;最后阐明”共产主义不是抽象概念,我要用毕生时间向全国人民展示其真实内涵”。这些论述深刻揭示了发展的核心地位。

现在的华西村面貌焕然一新,呈现出截然不同的景象。步入村庄,现代化氛围与生活气息立即映入眼帘:密集的厂房整齐排列,车辆往来穿梭,联排别墅错落有致,长廊蜿蜒伸展。老年妇女们兴高采烈地跳着秧歌,年轻人在篮球场上活力四射。别墅内部空间开阔,采光良好,铺设着光可鉴人的地板,装修风格雅致,配备中央空调系统、大屏幕电视、个人电脑、按摩浴缸以及全套现代化厨房设备。

走进村民的日常生活,内心不由得涌起深深的赞叹与向往。吴拥军村民动情地表示:”如果不是’老书记’的付出,我们不可能拥有现在这样美好的生活。”

温铁军指出,在历史发展进程中,陈永贵式的人物或许更符合早先阶段的需求,然而在当前时代背景下,像吴仁宝这样的典范人物显得尤为珍贵。《中国农民调查》中描述的这种价值取向转变,反映了社会发展不同时期对人才特质的差异化需求。

华西村的崛起过程与吴仁宝书记的贡献密不可分,这位村党委书记带领村民共同拼搏的历史,实际上就是该村庄实现发展的真实写照。

关于吴仁宝74岁仍能稳坐华西村领导岗位的原因,当地1500余位村民与8000余名外来务工人员给出了高度一致的答案:这位资深书记在各方面都经得起考验。

华西村原党委书记吴仁宝虽然管理着超过20亿元资产的大型企业集团,却始终没有设立个人办公室。这位基层干部始终坚持深入一线的务实作风,认为只有亲临现场才能掌握真实情况。他经常强调,坚持实事求是原则的前提在于了解事实真相,而实地考察正是获取准确信息的最佳途径。

年逾古稀的吴仁宝依然保持着超乎寻常的工作热情,其深入基层的积极性甚至超过了许多年轻同事。一位领导干部这样描述他:生理年龄超过七十岁,外貌状态如同五十岁,工作强度堪比三十岁,行动步伐更像二十岁。这些生动描述充分展现了吴仁宝令人惊叹的工作态度和职业追求。

在华西村当地流传着这样的说法:担任干部并非易事,而作为吴仁宝的子女则面临更大挑战。该村实行责任共担制度,每位干部都承担着明确的经济指标。以吴仁宝的五名子女为例,他们每年需向集团公司缴纳规定数额的利润,若未能达标,不仅会失去干部职务,还需以个人财产作为担保。目前该村采用”四套班子一套人马”的治理体系,由25名正式党委委员和15名候补委员组成,这些干部都以吴仁宝为楷模,始终将集体利益和群众福祉放在首位。

20世纪60年代,大寨地区遭遇严重干旱。在陈永贵组织下,加入互助组的农户都顺利完成了耕种。与之形成鲜明对比的是,选择独立经营的单干户面临诸多困难,既无法开展农业生产,也难以筹集必要的生产物资。此时,规模最大的互助组织”老少组”成员开始对单干户及”好汉组”表现出讥讽态度。

令人意外的是,陈永贵在互助组会议上提出要帮助其他农户耕种。这一建议立即引发激烈争议,但经过他的耐心解释,最终获得全体成员认可。借助”老少组”的协助,大寨所有农户都顺利完成春播,并在当年取得丰收。其中,”老少组”管理的田地表现最为突出,平均亩产粮食达到500斤。

面对这种情况,时任党支部书记贾进才对陈永贵展现出的领导与组织能力表示由衷钦佩,主动提出将自己的职位让给陈永贵。起初陈永贵未能领会其用意,甚至误以为贾进才是因为不愿承担党支部会议所需的灯油费用,或是担心上级领导来家就餐会增加负担。经过贾进才多次诚恳解释,陈永贵才明白对方是出于真诚。为了促成此事,贾进才在正式会议和私下场合都积极游说,最终成功说服全体成员支持陈永贵接任支部书记一职。

在陈永贵担任大寨党支部书记期间,贾进才始终勤恳工作,坚定地支持他的领导。随着陈永贵成为全国模范人物,毛泽东主席了解到贾进才主动”让位”的事迹后,对其给予了高度赞扬,称赞他具有贤者风范、思想深邃,是一位非凡的人物。

毛主席曾向陈永贵表示:”正是贾进才主动让位,才让你有了展现才能的机会。”尽管如今很多人难以理解贾进才当年的选择,但对于经历过那个激情燃烧岁月的人来说,像陈永贵、贾进才这样全心全意为事业奉献的优秀党员确实不在少数。

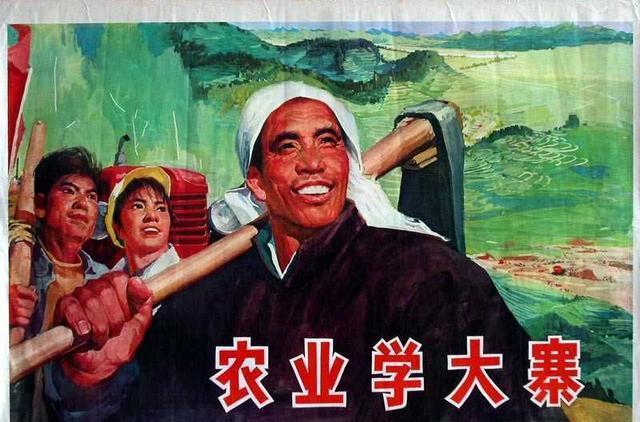

陈永贵的人生轨迹始终与《大寨》密不可分。这个原本”七梁八沟一面坡”的贫瘠山区,常年饱受”十年九旱”的困扰,却在陈永贵的领导下实现了根本性转变。通过思想政治工作的有效开展,他率领村民展开”三战狼窝掌”的壮举,在恶劣环境中开垦土地,不仅改变了当地的自然条件,更深刻重塑了村民的精神面貌。

他所倡导的集体主义思想和艰苦奋斗精神,与新中国建设时期的时代脉搏高度契合。这种精神特质使他成功引领农村发展,获得全国劳动模范称号,成为那个特殊历史时期的代表性人物。

通过脚踏实地的奋斗历程,这位来自昔阳县的杰出人物逐步跨越地域界限,从晋中地区走向山西省,最终进入国家政治中心。他以卓越成就树立典范,成为亿万农民群体学习的榜样。

陈永贵担任大寨村党总支书记期间,因其主导的农业改革实践获得国家认可,后被任命为国务院副总理。这场变革使大寨实现了深刻的生产力解放,不仅改变了传统的生产关系,更建立起平等的劳动协作模式。当地群众摆脱了对土地的依赖,生产积极性得到极大激发,展现出前所未有的劳动热情。

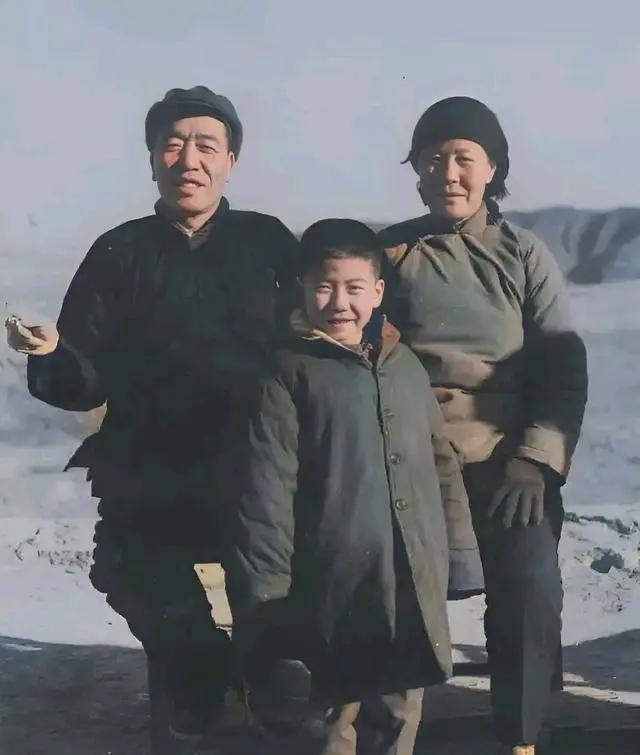

大寨取得的成就不容忽视,当地青壮年劳动者个个都展现出军人般的坚韧品质,在应对各种艰难险阻时表现出惊人的毅力。这些村民持续十年与虎头山展开艰苦卓绝的抗争,最终成功开垦出错落有致的梯田系统。

突如其来的山洪灾害未能击垮他们的意志,反而激发了与自然抗争的顽强斗志。尽管在开发过程中始终未能找到合适的方法,既没能使1.88平方公里的荒山披上绿装,也未能开辟出多元化经营的新途径,但这种坚持不懈的奋斗精神依然令人肃然起敬。

20世纪60年代,当《大寨精神》在全国范围内广泛传播之际,”以粮为纲”的农业方针应运而生。这一政策将粮食生产置于农业工作的首要位置,使其成为评判农村经济发展水平的关键指标。该政策的形成与当时特定的社会历史条件密切相关。

在三年经济困难时期结束后,民众生活物资极度匮乏,解决温饱成为当务之急。当时社会普遍面临粮食短缺的困境,确保基本生存需求自然成为最紧迫的民生议题。

计划经济体制下的资源配置方式存在明显缺陷。在这种经济模式下,市场调节机制失效,无法对供需关系作出及时有效的反应。农业生产被单一地聚焦于粮食生产环节,各地区难以根据自身特点发展特色农业。由此导致的发展评价体系高度单一化,粮食总产量成为衡量区域发展的唯一指标。无论地理条件如何,所有地区都被要求将粮食生产置于首位。

大寨的典型做法集中体现在修建梯田和筑坝造田上,这些举措旨在实现粮食产量的大幅提升。但需要指出的是,人们往往忽视了该地区作为多石山区的自然特征。实际上,这片土地完全具备发展成生态优美、果树遍野的潜力,正如现在的大寨所呈现的那样。

在20世纪50年代,昔阳县涌现出三位杰出的村支书代表:张老太因发展畜牧业成为标杆,王殿俊则以林业建设著称。这两位模范人物所走的道路,实际上最符合太行山区的实际情况。然而历史发展并未延续他们的模式,最终大寨成为了那个时代的选择。

大寨之所以具有典型意义,不仅在于其地处贫瘠山区、面临严酷自然环境,更在于其”以粮为纲”的发展模式对全国具有指导价值。当大寨人能在如此艰苦的生产环境中取得成就,那些自然条件优越的平原地区理应表现得更为出色。这种示范效应充分展现了大寨的标杆地位,同时也折射出当时中国农村农业发展的整体状况。