01立秋的智慧

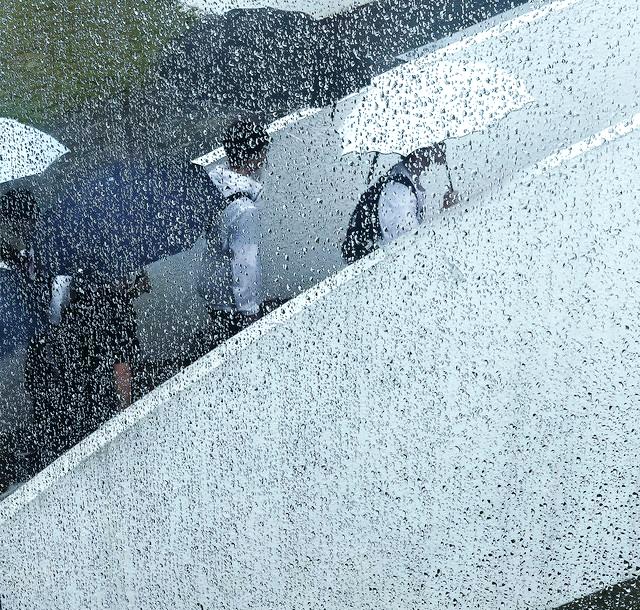

立秋时节的雨,常引发人们对丰收的忧虑,尤其在农耕文化中,这句古语“立秋一日雨,遍地起愁云”表现了对秋季丰收的担忧。立秋时节,细雨纷纷,不禁让人想起那句古语:“立秋一日雨,遍地起愁云。”似乎老祖宗的智慧,在今天依然得到了印证。立秋的雨,究竟蕴含着怎样的深意?

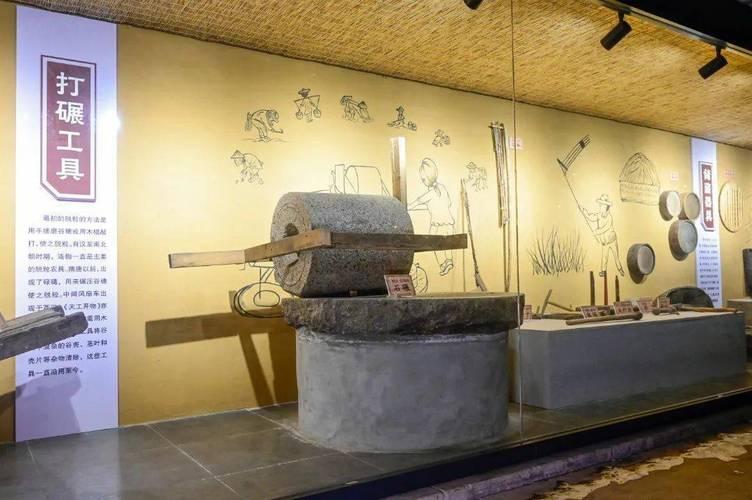

▲ 农耕文化影响

立秋下雨,让老人们心生忧虑。他们常说:“立秋一日雨,万物收成忧。”这并非空穴来风,而是有着深刻的农耕文化背景。在农村,立秋被视为一个重要的节气,它预示着秋季的收获与希望。然而,如果立秋当天降雨,老人们便会担忧接下来的天气走势。他们担心秋季雨水过多,导致农作物成熟和收割受到阻碍。特别是对于玉米、水稻这些主要粮食作物来说,成熟期的连绵阴雨无疑是一个巨大的威胁。

立秋雨对农事有严重影响,特别是对于玉米和水稻的成熟期。在北方,立秋雨意味着丰收,而在南方,它可能预示着灾害。然而,立秋下雨的预兆意义,在我国不同地区存在差异。在北方,尤其是华北平原一带,老人们常说“立秋下雨样样有”。这里的“样样有”通常指庄稼生长良好,收成可观。由于北方秋季相对干燥,立秋时的降雨对秋作物生长有利。

但在南方,特别是在长江中下游地区,老人们更担忧“立秋一日雨,秋雨绵绵期”。由于南方秋季雨水已足够多,立秋时的降雨可能预示着持续的阴雨天气,对晚稻的成熟和收割构成威胁。

此外,西南地区的老人则认为“立秋雨水多,收成减一半”。西南地区秋季本身就是雨季,立秋降雨往往意味着雨季延长,对农作物产生不利影响。

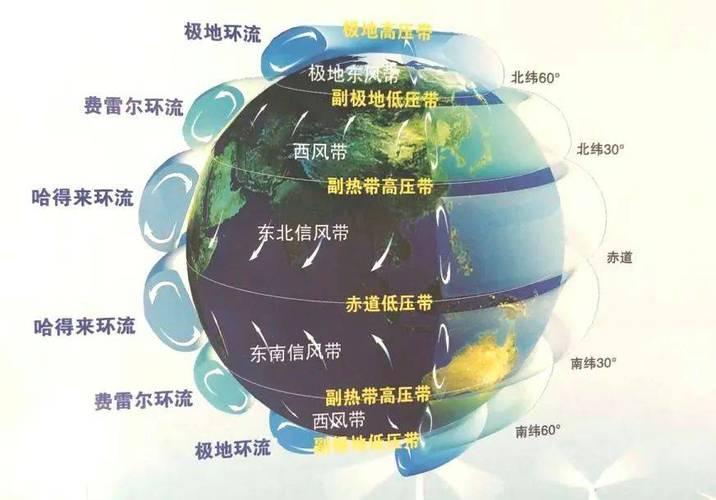

▲ 气象变化解析

从气象学的角度来看,立秋下雨确实反映了大气环流的一些变化趋势。从气象学角度,立秋降雨反映大气环流变化,活跃的冷空气和副高的移动影响秋季天气走向。立秋时节,冷暖空气交汇频繁,如果此时出现降雨,往往意味着冷空气活动较为活跃。这种活跃状态可能会持续一段时间,从而影响到秋季的天气走势。此外,副热带高压的活动规律也对立秋期间的天气有着重要影响。当副高开始南撤时,如果立秋下雨,可能预示着副高南撤速度较快,后期冷空气南下频率增加,进而导致更多的降雨天气。

▲ 不同地区影响

综上所述,北方欢迎立秋雨因为促进作物生长;南方忧虑它导致秋雨连绵,影响晚稻收割;西南地区的雨水延长雨季,减少收成。立秋下雨不仅关乎农作物的收成和气象的变化趋势,更承载着人们对自然规律的敬畏和对美好生活的期盼。在这个收获的季节里,我们期待每一个雨滴都能成为丰收的音符,共同谱写出一曲动人的乐章。

▲ 不同农作物反应

从农业角度出发,立秋下雨对不同农作物的影响亦有所不同。以玉米为例,立秋时正值灌浆关键期,适量的雨水有助于籽粒饱满。但雨水过多则可能导致倒伏和病虫害,因此老农民常说的“立秋雨水好,玉米粒粒饱”其实是有条件的,即雨量需适中。

水稻对立秋降雨的反应较为复杂。早稻在立秋前后通常进入收获期,此时降雨可能造成减产,因此农民们普遍希望这段时间保持晴朗。然而,对于晚稻而言,立秋期间的适量降雨是有益的,它能促进分蘖和穗的形成,从而提高产量。

同样,蔬菜作物对降雨的反应也各有差异。叶菜类蔬菜偏好湿润环境,立秋时的降雨有助于它们的生长;而茄果类蔬菜则对过多的雨水较为敏感,容易因此引发病害。

▲ 民间说法与思考

此外,民间还流传着许多关于立秋下雨的说法和讲究。例如,有些地方的老人认为“立秋雨淋头,秋后必丰收”,这种说法显得较为乐观,将立秋降雨视为丰收的预兆。而“立秋无雨样样收,立秋有雨收一半”的说法则显得较为悲观,预示着立秋降雨可能会对农作物产量造成影响。更有甚者,“立秋雨打雷,冬天雪花飞”的说法,将立秋的降雨与冬季的天气联系在一起,认为立秋时的雷雨可能预示着冬季会有大雪。

当然,民间关于立秋雨的说法众多,乐观与悲观并存,但需用现代科学审视这些传承自古人的经验。综上所述,尽管老祖宗们留下的这些关于天气的俗语和经验蕴含着一定的智慧,但我们需要用现代科学知识来审视和理解它们。立秋时的降雨,是一种常见的自然现象,我们既不应过分担忧,也不应完全忽视。关键在于遵循自然规律,做好相应的准备和调整。

那么,今年的立秋时节,你所在的地方下雨了吗?