家家户户住着高档别墅,开着名贵轿车,个个腰缠万贯;

村里看病上学都不用花钱,到年末还能拿到分红。

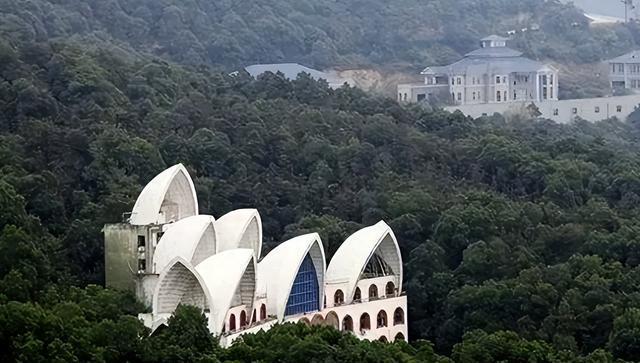

在村庄里,人们可以原样复制长城、故宫,还有国外的白宫和悉尼歌剧院等著名建筑。

过去,生活在被誉为“中国第一村”的华西村,曾是无数人心中的理想生活。

如今,这个地方早已风光不再,曾经的辉煌已成过往。为了摆脱困境,他们甚至不惜以白菜价出售了八成股权,每份只卖一元钱。

华西村是如何实现经济腾飞的?又是什么原因导致它陷入债务危机,最终走向衰败的呢?

【01华西村的逆风翻盘】

半个多世纪前,华西村在江阴县一带是众所周知的穷地方。

方圆几十里的乡亲们都知道,有句老话叫“华西的小伙别想娶媳妇”。

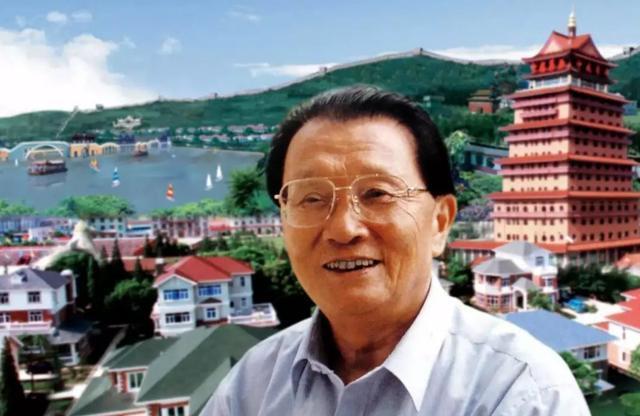

谁能想到,一位名叫吴仁宝的村支书,彻底改变了这片土地的面貌。

吴仁宝生于1928年,是土生土长的华西人。

他工作后频繁调动岗位,最终在1961年调回故乡工作。

目睹家乡的乡亲们生活艰难,时常为下一顿饭发愁。

吴仁宝下定决心,要彻底扭转华西村的贫困局面。

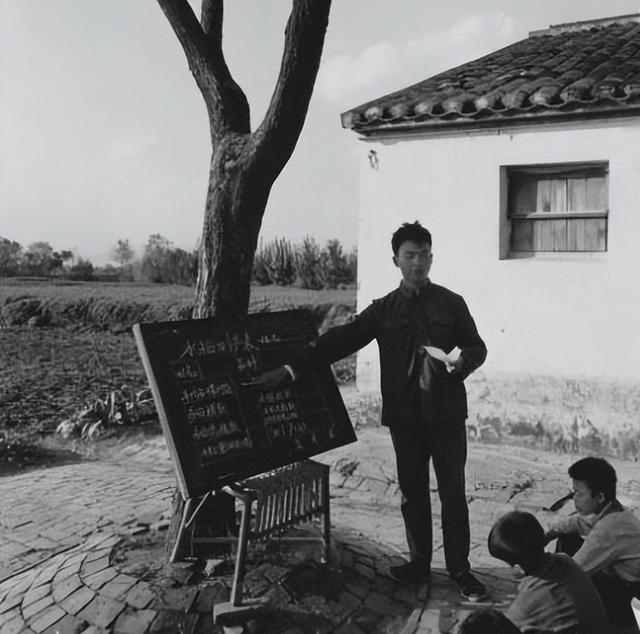

他首要的任务是重新丈量土地,调整农业布局。

在他的引导下,村民们种地热情高涨,年年收成越来越好。

吴仁宝心里明白,光指望老天爷赏饭吃,终究不是个稳妥的办法。

他顶着可能被批为“资本主义尾巴”的压力,办起了一间生产五金配件的小工厂。

这个手工作坊位于村庄最边远的角落。

有人来就紧闭门户,无人时才敢开门营业。

凭借这间不起眼的小工坊,吴仁宝成功为村集体带来了首笔可观的收益。

他的远见卓识,远不止于此。

上世纪八十年代,国家出台新政策,农村地区开始实施土地承包到户制度。

然而,吴仁宝并未彻底执行这一方案。

我们提倡一部分村民去学习新技能,同时让那些种地有经验的村民继续留在田里干活。

在改革开放的浪潮推动下,华西村积极行动起来,兴建了多家新的工厂。

由于村民们都具备了一定的技能,工厂的利润也在不断上涨。

当时,华西村的村民们基本上都达到了存款过万的水平。

随着工厂规模持续扩张,华西村的土地资源日益紧张,既要保证耕地面积,又要满足工业发展需求,这让村庄陷入了用地不足的困境。

此刻,吴仁宝着手整合邻近的村落。

华西村的生活富裕得让人眼红,谁不想跟着沾点光呢?

原本只有5.3平方公里的华西村,经过不断扩展,最终发展成占地面积达35平方公里的大型村落。

华西村里,有人忙着耕种土地,有人投身工厂事业,整个村庄呈现出一派蓬勃发展的繁荣气象。

上世纪90年代中期,普通农户一年到头能攒下的钱,基本上就一千来块。

华西村的居民每年年末都能领到一笔丰厚的分红,每户家庭轻松就能拿到10万元。

华西村不仅依靠农业维持基本收入,还通过发展工业实现了财富积累。随着时间推移,村里又拓展了旅游产业,开辟了新的经济增长点。

村里没啥值得逛的地方咋整?

他们把全球知名的旅游胜地全都“复制”到了这个村庄里。

在那个年代,华西村已经红遍大江南北,它最辉煌的时候到底有多阔气呢?

02年最辉煌的时候有多阔气?

一瞧见华西村那块醒目的招牌,保准让你大吃一惊。

不仅在国内声名远扬,他还敢夸下海口,自诩为“全球第一村”。

沿着主路深入,一个气派非凡的村庄逐渐展现在眼前,这里的景象堪称乡村奢华的典范。

道路两侧的景象出乎意料,没有低矮的民居,取而代之的是一排排造型一致的高档独栋住宅。

每户人家不仅拥有自己的小庭院,还配备了一到两个停车位,里面停放着各式各样的高档轿车。

村中道路纵横交错,还修建了专属的高速公路,各项设施完善得能与小型城市媲美。

令人惊讶的是,华西村竟然建有自己的航空港。

按现在的标准,这座机场的规模其实并不算宽敞。

虽然规模不大,但功能齐全,完全可以满足商业运营的需求。

华西村的老百姓终于圆了梦,不用出远门就能坐上飞机,这让他们感到特别自豪和开心。

你可能亲眼目睹过那雄伟的长城,也游览过那气势恢宏的故宫;

我曾目睹庄重的美国总统府,瞻仰过象征解放的女神雕像,也欣赏过富有创意的澳大利亚音乐殿堂。

你肯定没见过哪个村子能把这么多不同风格的房子都凑齐了。

华西村为了推动旅游产业,被精心设计成了一个展示全球风貌的“世界缩影”。

那时候,景区内的商家生意特别红火,一天下来能接待好几拨游客,钱赚得毫不费劲,简直就像在家躺着数钞票一样轻松。

华西村最引人注目的建筑,莫过于耗资巨大的龙希国际大酒店。

2007年,正值华西村建村50周年之际,村里投入了30多亿的资金,建起了一座豪华的五星级酒店。

四年工期一结束,这座建筑便因其极致奢华的内部装饰而迅速声名远播。

这座酒店建筑总高度达到328米,内部共设有74个楼层。

一进门,映入眼帘的便是金光闪闪的“九龙戏珠”雕塑。

展厅中央,一座金光闪闪的牛形艺术品格外引人注目,估价高达三亿元人民币。

除了这些,展厅里还陈列着大量精美绝伦的玉石雕刻品,每一件都是难得一见的稀世珍宝。这些艺术品不仅工艺精湛,而且价值不菲,堪称无价之宝。它们静静地摆放在展台上,散发着独特的艺术魅力,吸引着每一位参观者的目光。

就连客人用的杯盘碗筷,全都用金子做成。

电影院、KTV、按摩店、健身房、餐馆、商场……

龙希国际大酒店能提供你所能想到的所有服务。

更令人惊叹的是,这座建筑的观景台凭借其优越的地理位置,能够将整个华西地区的景色尽收眼底。

在61层高楼里,他们不仅打造了鸟类乐园和绿色植物园,还专门设立了一个博物馆。

不难想象,华西村在鼎盛时期有多么富裕!

不仅如此,村里的老百姓也真切体会到了集体奔小康带来的甜头。

在吴仁宝的指引下,村民们从开垦农田到兴办工厂,再到发展旅游产业,每一个发展阶段都精准把握住了赚钱的好时机。

当别人还在田里辛苦劳作,过着粗茶淡饭的日子时。

华西村现在有足够的财力,直接从五粮液酒厂购置一条专门为村民服务的生产线了。

就在邻村刚开始学着做生意,纷纷效仿搞起企业的时候。

华西村凭借旗下45家企业,总资产达到70亿元的华西集团,成功跻身全国先进村庄行列。

无论是早期华西大队的成员,还是后来发展成为华西村的集体。

华西村的居民不仅能免费上学、看病,到了年底还能领到华西集团企业的利润分成。

就连龙希国际大酒店的高端服务,他们也能用比较实惠的价格体验到。

成功与失败往往源自同一原因。

华西村的发展模式在吴仁宝书记去世后显现出诸多问题。

究竟是什么原因,导致华西村失去了往日的辉煌与兴盛?

村里曾经富得流油,如今却一年不如一年,最终沦落到债台高筑的地步!

【03逐渐跌落神坛】

2013年3月,85岁的吴仁宝书记因患肺癌不幸去世。

吴老书记的追悼会上,两万多名乡亲自发聚集,泪水交织着不舍,送别这位备受爱戴的老书记。

随着领航者的离去,华西村逐渐失去了往日的光彩。

在吴仁宝活着的时候,华西村里并非所有人都对他心服口服。

最受质疑的举动,莫过于他要求村民将大部分积蓄存入“共同基金”。

他如同村里的土皇帝,独自掌握着整个村庄的财富命脉。

吴仁宝曾表示,如果一个人拥有了过多的财富,可能会失去继续拼搏的动力。

村里打算把收益分成两部分,小头直接分给乡亲们,大头留在集体手里,用于开展新的建设项目。

吴仁宝具备远见卓识和经营智慧,许多村民坚信由他掌管财务,村子才能发展得更加出色。

自己的存款,碰上家里有急事要用,却非得经过吴仁宝点头同意才能动用。

这样一来,不少乡亲也觉得他管得太多,啥事都要插一手。

华西村实行的是家族继承制度,吴仁宝离世后,村民们对他的后代并不买账。

长期坐享其成,华西村的村民们渐渐形成了贪图安逸、不愿劳作的习性。

华西村大多数村民的受教育水平相对较低。

像吴仁宝这样既有本事又能干的人,简直比大海捞针还难遇到。

吴仁宝当年仅凭邓小平的一席话,就准确预见了经济发展的大趋势。

为了应对未来需求,他们投入大量资金,提前囤积了钢材、建筑材料等物资,并在当地村庄设立了钢铁加工厂。

在政策逐步推行后,华西村通过转手销售建筑原料,迅速积累了大量财富。

随着房地产行业的迅猛发展,不少人在短时间内积累了大量财富。作为建材领域的佼佼者,华西村也敏锐地把握住了这一波红利,成功实现了又一次飞跃。

谁曾料到,吴仁宝离世不久,房地产市场就迎来了寒冬。

这位带领大家前进的智者离去后,华西村的发展受到了严重打击。

过去三年,由于疫情的影响,他们的旅游行业遭受了严重打击,生意一落千丈。

“天下第一村”陷入困境,背负400亿债务的新闻不胫而走。

分摊到每个村民头上,华西村的老百姓平均背上了1300万元的债务。

现在,吴仁宝的后代掌控着村中那些看似沉寂实则重要的核心资源。

为了让孩子们顺利接手我的事业。

吴仁宝安排长子学习冶金技术,次子专攻室内装潢设计。

老三是干导游这行的,四闺女学的是纺织和手工艺。

小儿子接过了父亲的担子,成了村里的领头人。

吴仁宝的子女们,个个都掌握着扎实的专业技能。

两人虽然都念完了高中,但既不太懂做生意,也不怎么会管人。

比起吴仁宝年轻时的才华,他们的能力确实差了一大截。

就像老话说的,当时代把你甩在后面,连个眼神都不会给你。

吴仁宝离世后,华西村积累的问题如同雪球越滚越大,逐渐浮出水面。

吴家的子孙们并未就此放弃,他们还在努力寻找最后的机会。

为了挽救华西的困境,他们不仅在当地努力,还专门跑到上海开了一家投资公司,积极探索解决方案。

有消息称,华西股份在2020年参与了一家专注于”光芯片”研发企业的投资。

人工智能技术不断进步,”光子芯片”有望成为未来科技领域的重要突破方向。

华西能否扭转局面,现在仍然是个未知数。

据《凤凰网》2023年实地调查显示,华西地区呈现出萧条冷清的状态。

昔日风光无限的“世界之窗”,如今许多景点的售票处都已大门紧闭。

不少过惯了优渥日子的华西村人,如今也不得不背井离乡,到别处寻找生计。

说起从前村里那会儿的热闹劲儿,现在只能让人苦笑着摆摆手。

【往期精彩】

中国游客首次赴日品尝海鲜,却被日本媒体大肆渲染,声称已赢得某种胜利。这些报道中,中国游客的行为被夸张描绘,显得滑稽可笑。日媒借此机会大肆炒作,仿佛这一事件成了他们的重大成就。

一位北京女大学生发表惊人言论,称“穷人不该要孩子”,这番话意外触及了农村儿童的生存困境,暴露了长久以来被忽视的现实问题。

华裔女记者极力讨好美国,声称拥有中国面孔是种耻辱,然而她的母亲却在医院被撤除呼吸设备后离世。