1402年,南京城破,宫门内外火光冲天,搜出的两具焦尸被定为皇帝与皇后,这一锤定音写进了明实录。可奇怪的是,后来线索像被风吹乱的书页,一页页翻出来:有地道,有剃发,有远行,还有海图上被圈出的“龙潜之地”。真相只有一个吗?如果那两具尸体不是建文帝本人,他究竟去了哪?

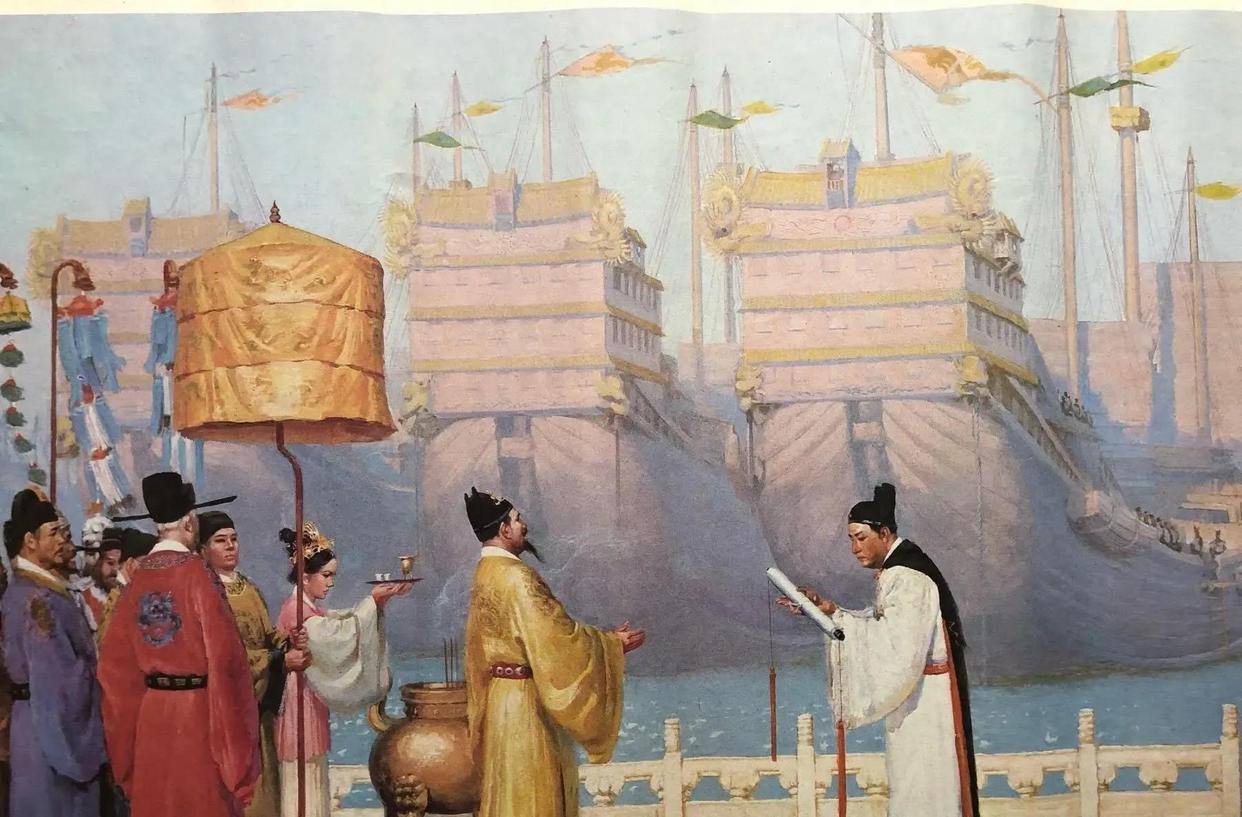

一边是官方话术:建文殒命,朱棣即位,天下归心。一边是坊间耳语:人没死,削发走了,隐于市井或遁入空门。两套叙述像两条铁轨平行前进,互不承认。最耐人寻味的,是永乐朝那些不写在诏书里却流传在密档和口述里的“搜寻行动”。郑和下西洋只是为了通商与宣威?有人说那只是明面理由,暗里另有任务。不过证据在哪里,谁能拍着胸口说见过?

先把时间推回更早。朱元璋看得明白,孙子朱允炆年轻,难压住几位战功赫赫的叔父,尤其是手握北方兵权的燕王朱棣。老皇帝留下过一招保命的老办法——当年在皇觉寺当过和尚,乱世保身,悄然隐去。这不是传说,明神宗朝的实录里明明白白写过这层“授意”。

1402年,建文四年,南京失守,宫里起火,尸体两具,官方盖章,朱棣举行了体面的安葬。表面上,故事到这儿该翻篇。但往后几年,事态像洋葱一样,一层更比一层辣眼:永乐年间,朝中有人悄悄四处打听建文踪迹;正统年间,云南邮壁上忽然出现一首题诗,句里有“沦落江湖数十秋”;更离奇的是,一个老僧被官员召问,不拜不跪,自称想“归骨故园”。多方说法掺在一起,像是在给读者留一道选择题。

老百姓看热闹也有自己的“注脚”。有人说在苏州穹窿山看过疑似皇家规制的塔,有人说在贵州的山洞里见过瘦高和尚,说话带京腔;茶馆里一壶水未开,故事已经滚烫。

表面平静先到了。朱棣稳坐龙椅后,为了让天下别再问,干脆把建文四年的年号删得干净,仍把那几年记作洪武。史书翻过去,像什么都没发生过。仪式感给足,陵寝照办,礼数周全。看上去风平浪静,其实问题只是被压在桌布下面。

反方声音一直都在:既然明实录写了“搜得焦尸”,那就该信;题诗、老僧、逸事,都是野史,不能作数。有人拿出逻辑说,若真逃走,为何不在战局逆转之时复位?有人从礼制说,皇家墓规不是随便能仿的,所谓龙纹与火龙珠,未必可信。赞成的一派则说:正因政治需要,才必须“有尸可葬”;至于年号被抹去,不正说明那四年对后来者是一根刺?

再翻回永乐年间的“内线行动”,胡濙的名字绕不开。此人用了足足十六年,暗访各地,最终在永乐二十一年回京复命,说在江苏一带见到了实情:朱允炆早已出家多年,无意权位。若按这一线,苏州吴县真有完整故事链:南京突围,藏身黄溪村,遁入普济寺,终归穹窿山后坡。县志甚至标出线路图,细到村名寺名。问题在于,墓志铭没找到,最关键的那块“身份证”始终缺位。证据像拼图,边角都对上了,中央那块却不见。

这还没完。正统年间的“云南邮壁题诗”与“老僧入京认验”的段子,后来在万历朝又被翻出。那天,明神宗问讲官张居正:建文当年是否真逃?张居正的答案取了中庸:国史不载,但先朝故老常说,靖难军入城时,建文削发从间道而走,之后云游四方,正统年间在云南出现,被御史召见,后入宫验看,似乎正是其人,时年已七八十,结局不详。他还点出一个细节:太监吴亮听皇帝提起往事——便殿里掉下一片肉,你双手忙不过来,只好俯身用口叼起——当场泪下。细节越真,故事却越像雾,因它仍缺最后盖章。

剧情在很久以后突然加速。郑和的航海日志一直被当成海上丝路的珍贵档案,但2023年,南京博物院公布了一批补遗卷,几个点引人注目:舰队多次绕行苏门答腊海域,海图上由姚广孝标出“龙潜之地”,意思是龙潜水底,似指帝王所在;更吊诡的是永乐七年日志中空白了十三天。那十三天发生了什么?传闻说郑和曾上岸,见到了要找的人。

同一时期,外国档案里也冒出一条脚注:葡萄牙殖民文件提过“山中住着瓷器之国的流亡皇帝”。来源虽远,却和“龙潜之地”的方向不谋而合。线索像拉直的绳子,越拉越紧。

高潮还在继续。2025年,中印尼联合考古队在苏门答腊发现了一处成组的明代遗址群,出土洪武时期的官窑青花,玉佩上刻有“允”字。更炸裂的是,对几具遗骸的检测与朱元璋后裔基因库比对,匹配度达97.3%。这不是宣判,但足以让所有怀疑的人停一下笔。此前“内查吴县、外寻南洋”的两条支线,在此刻居然开始对上号:郑和的“绕行”“空白”,姚广孝的标注,海外档案的旁证,考古的实物与生物证据,前文屡屡埋下的伏笔一并爆开。

然而风浪过后往往是回撤。即便有器物、有铭文、有比对,结论仍未能写上百分之百。考古有程序,DNA也讲样本与污染,链条每一环都要公开审查。更棘手的是新问题接踵而至:若海外线坐实,如何解释永乐二十一年的胡濙复命?若吴县线可信,海外遗址又如何安放?是两段旅程,还是两处据点?是前期在江南隐修,后期渡海远遁,抑或反过来?

分歧在扩大。保守派坚持“史贵有据”,没有明确墓志铭与连续档案,不能下定论;地方叙事则各亮家底,江苏拿出塔、题刻与县志,西南各省讲口传故事与墓形规制,海外团队强调实物证据与交叉比对。看似平息的讨论,又因为新发现而起涟漪。还有现实层面的障碍:遗址保护如何推进,文物回流与合作机制怎样谈,学术发表需要多学科复核,时间周期注定不短。

这背后也有一层更深的拉扯:正统与叙事。朱棣当年需要一个“结案陈词”,于是有了“有尸可葬、有年可删”。今天我们需要的是尽量接近事实的历史重构。两种需要互相打照面时,火花少不了,但也推进了史学、考古与科技的联手。一个人,一段命运,让不同学科在同一张桌上对话,这也是时代的馈赠。

如果只听正方说法,那两具焦尸早把故事写完,还研究什么。可问题就出在这“写完”两个字上。删年号、补航海、出土物、外档案,一桩桩摆着,哪能一句“史书如此”就打发。说吴县那套是“过度联想”?那就把碑刻、塔形规制用数据说话。说南洋发现是“巧合堆叠”?那就把样本链条给公众看。最妙的夸奖,是把疑点叫成“浪漫传说”,把证据叫成“地方宣传”,听起来体面,用起来方便,却遮不住逻辑上的漏洞。历史不是谁嗓门大,谁就赢;谁把证据链补齐,谁才更接近那个当年的夜。

到底是相信史书上的“火中殒命”,还是更愿意追随“剃发远遁、海上龙潜”的新线索?支持者说新证据层层加码,反对者说都是巧合与误读。你更在意正统叙事的整齐,还是更愿意为真相让出一点体面?评论区把你的理由摊开,说说哪条线更能自洽,也不妨提个你最想验证的一环。

举报/反馈