在中国历史的浩瀚长河中,明朝初年的皇位争夺战无疑是最为波澜壮阔、扣人心弦的篇章之一。而建文帝朱允炆在燕王朱棣(后为明成祖)攻破南京后的下落,更是如同一颗璀璨的明珠,镶嵌在历史的迷雾中,闪烁着神秘的光芒。根据《明史纪事本末》等史料的记载,建文帝在南京城破后,化装成和尚逃离皇宫,这一情节在民间传说和史学研究中广为流传,成为了无数人津津乐道的话题。今天,就让我们一同拨开历史的迷雾,探寻这段充满传奇色彩的故事。

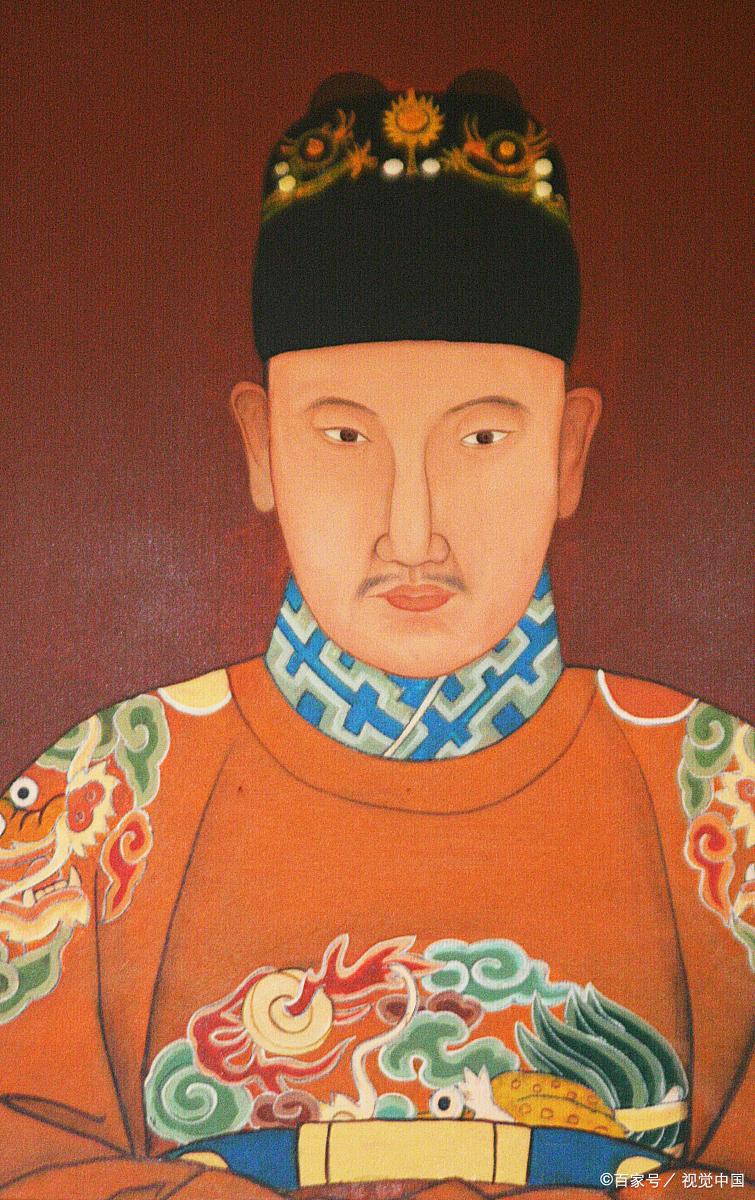

建文帝朱允炆,这位明太祖朱元璋的孙子,自幼聪慧过人,深得祖父的宠爱。然而,命运却在他登基后,为他安排了一场惊心动魄的考验。为了巩固皇权,建文帝推行削藩政策,削弱各地藩王的权力。这一政策如同一把双刃剑,既巩固了中央集权,也激起了燕王朱棣的强烈不满。最终,一场名为“靖难之役”的战争,如同狂风暴雨般席卷而来,将建文帝推向了命运的十字路口。

1399年,燕王朱棣以“清君侧”为名,起兵反抗建文帝。经过四年的激战,朱棣的军队如同猛虎下山,于1402年攻破南京城。建文帝在城破后,面临着生死存亡的抉择。根据《明史纪事本末》的记载,建文帝在城破后,化装成和尚逃离皇宫,这一情节成为了后世传说的起点。传说朱元璋在临终前,为建文帝准备了一个箱子,里面装有僧衣、剃刀和逃跑路线。建文帝在南京城破后,打开箱子,剃发为僧,化装成和尚逃离皇宫。这一传说在民间广为流传,成为了建文帝逃亡故事的核心情节。

关于建文帝逃亡的具体路线,史料记载不一,如同一幅幅神秘的地图,指引着后人探寻他的踪迹。有的说他逃往中国南方,如云南、贵州等地;也有的说他逃往东南亚,如缅甸、越南等地。这些说法多基于民间传说和地方志的记载,缺乏确凿的历史证据,却为这段历史增添了几分神秘色彩。

在南方逃亡的传说中,建文帝逃往云南,隐居于大理的崇圣寺。这一传说在当地广为流传,崇圣寺也因此成为了一个重要的历史文化遗址。而在贵州的梵净山,也有传说称建文帝逃往此地,隐居于山中的寺庙。这些传说在当地的民间故事和寺庙传说中有所体现,梵净山也因此成为了一个重要的历史文化遗址。

在东南亚逃亡的传说中,建文帝逃往缅甸、越南等地,甚至传说他在缅甸建立了新的政权。这一说法在东南亚的华人社区中广为流传,成为了当地历史文化的一部分。然而,这些传说同样缺乏确凿的历史证据,却为这段历史增添了几分异域风情。

明成祖朱棣派遣郑和七次下西洋,除了宣扬国威、开展贸易外,民间传说认为其中一个重要任务是寻找建文帝的下落。不过,这一说法在正史中并未明确记载,更多是后人的推测和演绎。郑和下西洋的主要目的是宣扬明朝的国威,开展海上贸易,建立与东南亚、南亚、西亚和东非各国的友好关系。寻找建文帝的说法,更多是民间传说和后世学者的推测。有人认为,朱棣派遣郑和下西洋,是为了彻底消除建文帝的威胁,确保自己的皇位稳固。

建文帝的下落一直是明史研究中的热点问题。由于缺乏确凿的史料证据,关于他是否真的化装成和尚逃亡、逃亡的具体路线以及最终结局,学术界仍存在争议。一些学者认为,建文帝在南京城破后被杀害,而逃亡的传说则是后人为了美化历史或寄托某种情感而编造的。这一观点认为,朱棣为了巩固自己的皇位,不可能让建文帝活着离开南京。另一些学者则认为,建文帝确实化妆成和尚逃离了南京,隐居于南方或东南亚。这一观点认为,建文帝的逃亡是朱棣为了掩盖自己的篡位行为,故意制造的历史谜团。

建文帝的逃亡传说在民间广为流传,成为了中国历史文化的一部分。各地的寺庙、古迹和民间故事中,都有关于建文帝的传说和遗迹。云南大理的崇圣寺,传说建文帝逃往云南,隐居于大理的崇圣寺。这一传说在当地广为流传,崇圣寺也因此成为了一个重要的历史文化遗址。贵州梵净山,有传说称建文帝逃往贵州,隐居于梵净山。这一传说在当地的民间故事和寺庙传说中有所体现,梵净山也因此成为了一个重要的历史文化遗址。

建文帝朱允炆的下落之谜,是中国历史上的一大谜团。无论是化装成和尚逃离皇宫的传说,还是郑和下西洋寻找建文帝的说法,都反映了明初皇位争夺的复杂性和残酷性。虽然这一历史谜团至今仍未有定论,但它无疑为我们提供了一个深入了解明朝历史的机会。