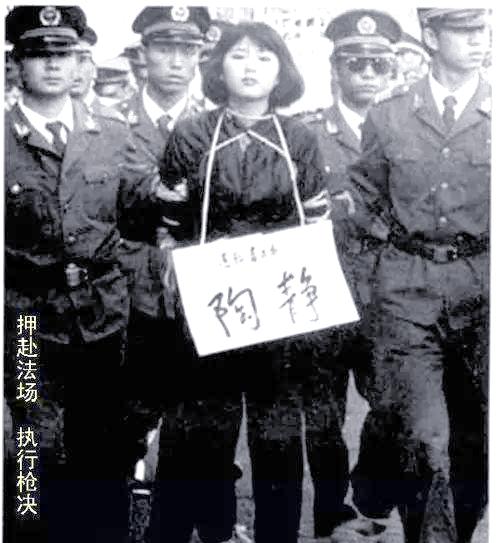

01死刑执行过程

▣ 过去的执行方式

生命如花般短暂,女死囚在走向行刑之路时,内心充满了无尽的遗憾。现今,死刑执行通常由法警负责,采用注射毒针的方式。而在过去,行刑手多从武警新兵中选拔。死刑犯被带至刑场后,需跪成一排,行刑手则持上刺刀的步枪,站在其背后约两步之遥。法医负责将刺刀尖顶在死刑犯心脏位置,以确保子弹能击中要害。最后,经过验明正身,由一名武警高喊口令,执行死刑。

▣ 现代执行的流程与规定

刑场氛围肃杀,因此常有新兵在关键时刻临阵退缩,或是扣动扳机时犹豫不决,甚至在未发射时便惊慌跳开,这一幕在当时显得颇为滑稽。完成第一轮射击后,法医会上前检查。若发现死刑犯尚未断气(通常第一枪不会致命),则需补枪以确保执行。自建国以来,执行死刑的任务一直由公安战士承担。然而,自1982年起,这一特殊任务交由新组建的武装警察负责。每位武警战士在入伍后都必须接受严格的死刑执行训练,因为这不仅要求高超的军事素质,更考验着他们的心理素质。能够担任射手的武警战士,在军营中往往是各方面都表现出色的佼佼者。

曾有人问及,是否真有传闻中所述,枪毙罪犯时若一枪未果,便会用刺刀补刀的情况。实际上,这纯属误解。在执行死刑的过程中,有一套严谨的法定程序需要遵循。当武警接到相关命令后,会经过至少两天的训练来准备这一任务。在刑场执行枪决时,要求仅需一声枪响便完成任务。这种严格的程序规定,既体现了法律的庄严性,也彰显了人道主义精神。

▣ 执行任务的承担者

▣ 死刑执行的误解澄清

关于执行死刑时需戴口罩、墨镜的传闻,实际上并不属实。虽然在某些偏远地区或农村可能存在这样的做法,但在城市中却并不常见。过去,武警曾配备过手套和眼镜,旨在防寒和避光,但这些装备在实际执行中很少使用,因为它们不仅使用不便,还可能影响视线和动作。此外,所谓执行死刑后能立功受赏的说法更是无稽之谈。对武警而言,执行死刑只是他们职责所在。

02临刑前的犯人状态与反应

▣ 死刑犯的心理状态

对于那些即将面临死刑的人来说,他们的精神状态无疑是非常复杂的。罪犯在得知自己即将面临死刑时,情绪往往变得极为不稳定。因此,在终审裁定下达后,看守所会立即采取相应措施进行管理。首要步骤是调整罪犯的号房,并由管教干部进行严密监控。通常,轻刑犯会被安排负责看守死刑犯,以防止他们做出自残、自杀或伤害他人的行为。甚至在枪毙张金柱的前一晚,看守所长也亲自进号房进行了巡查。

▣ 临刑前的细节描述

绝大多数死囚在临刑前都会选择给家人写信,即使文化水平较低的罪犯也会请求他人代笔。死囚临刑前的那一夜,往往令人深感震撼。在那一时刻,出于人道的关怀,通常会尽量满足他们的各种需求,无论是美食还是香烟,都会无条件地提供。然而,大多数死囚在这一刻都难以进食,也难以入眠,他们更多地是在给家人写信。他们的内心世界无人能懂,尽管有的犯人裤腿被麻绳紧紧扎起,试图控制情绪。

▣ 死刑犯家属的反应

然而,就是这样一个在面对死亡时显得如此软弱的人,在犯罪时却展现出了无比的残忍。他在绑架并杀害一名儿童的过程中,无视孩子的呼救,心如铁石。许多这样的死囚,在真正面临生命的终结时,都失去了往日的嚣张气焰。

03生命的终点仪式

▣ 最后的晚餐

在被处刑前,死囚们迎来了他们人生的最后一顿饭。这顿饭,通常被称为“断头饭”,寓意着他们即将告别这个世界的最后一餐。有的死囚在品尝美食时流露出了一丝不舍,有的则显得漠然,仿佛已经对生死置之度外。

▣ 最后的告别与装束

在享用完那顿寓意着生命终点的“断头饭”后,死囚们迎来了与亲人最后的相见时刻。这个环节,往往充满了深情与不舍。有些家属在面对即将离世的亲人时,忍不住痛哭流涕,而有的则尽力保持坚强,给予对方最后的安慰。

在走向生命终点的旅程中,死囚们迎来了最后的打扮环节。他们换上了平日里难得一见的崭新服饰,仿佛是在为即将到来的告别仪式增添一抹庄重。