文字:Gill Li

到紐約朝聖自由女神,許多觀光客會從中央公園搭地鐵在下城下車,穿過中國城與華爾街,最後才到達自由女神之島。因為除了知名的百老匯,匯聚華人文化的中國城、金融圈最高指標華爾街皆是曼哈頓令人著迷的風景。尤其中國城(China Town),保留了中式樣貌,自成一格的生活圈,是大熔爐最貼切的縮影。

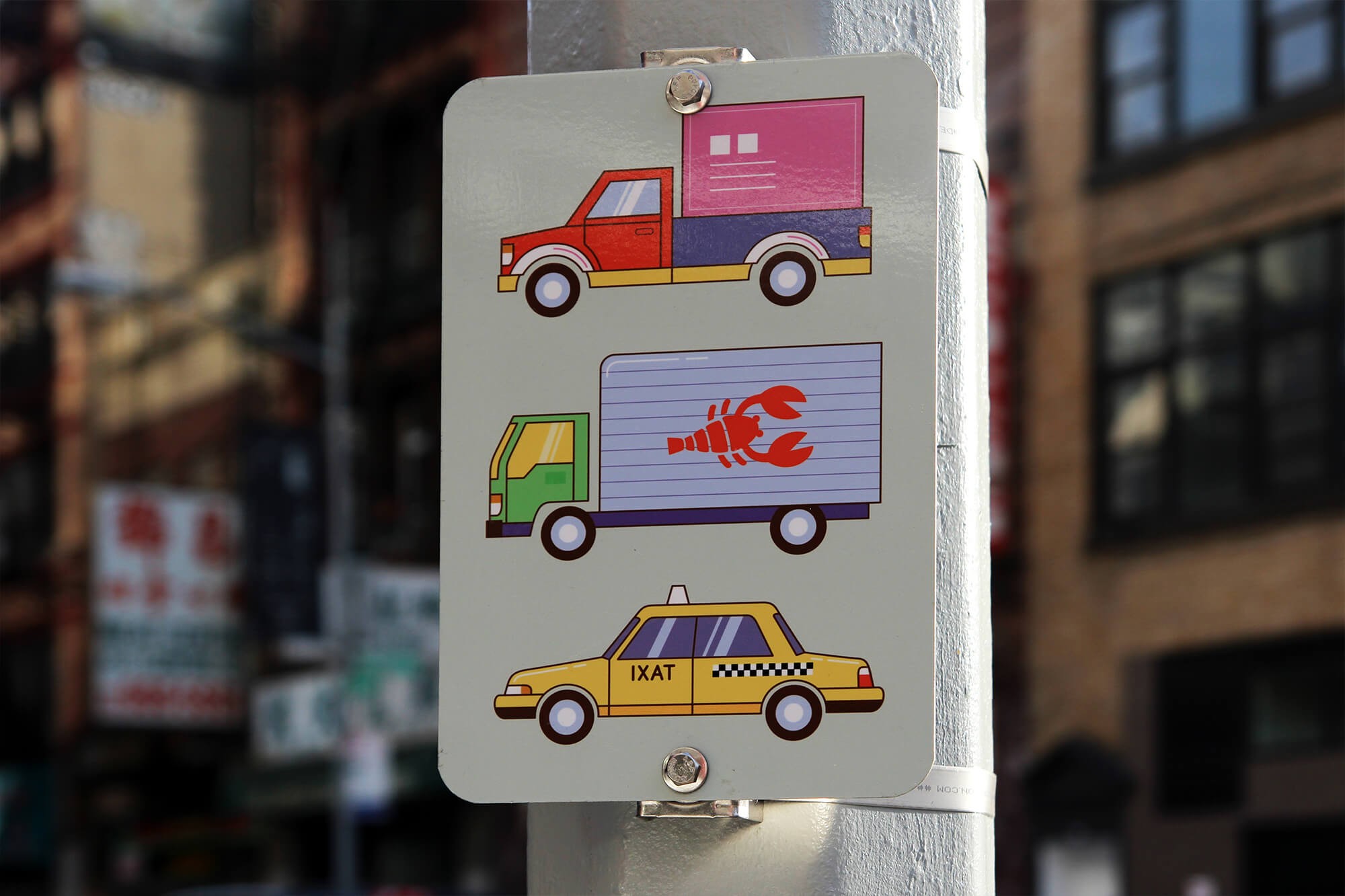

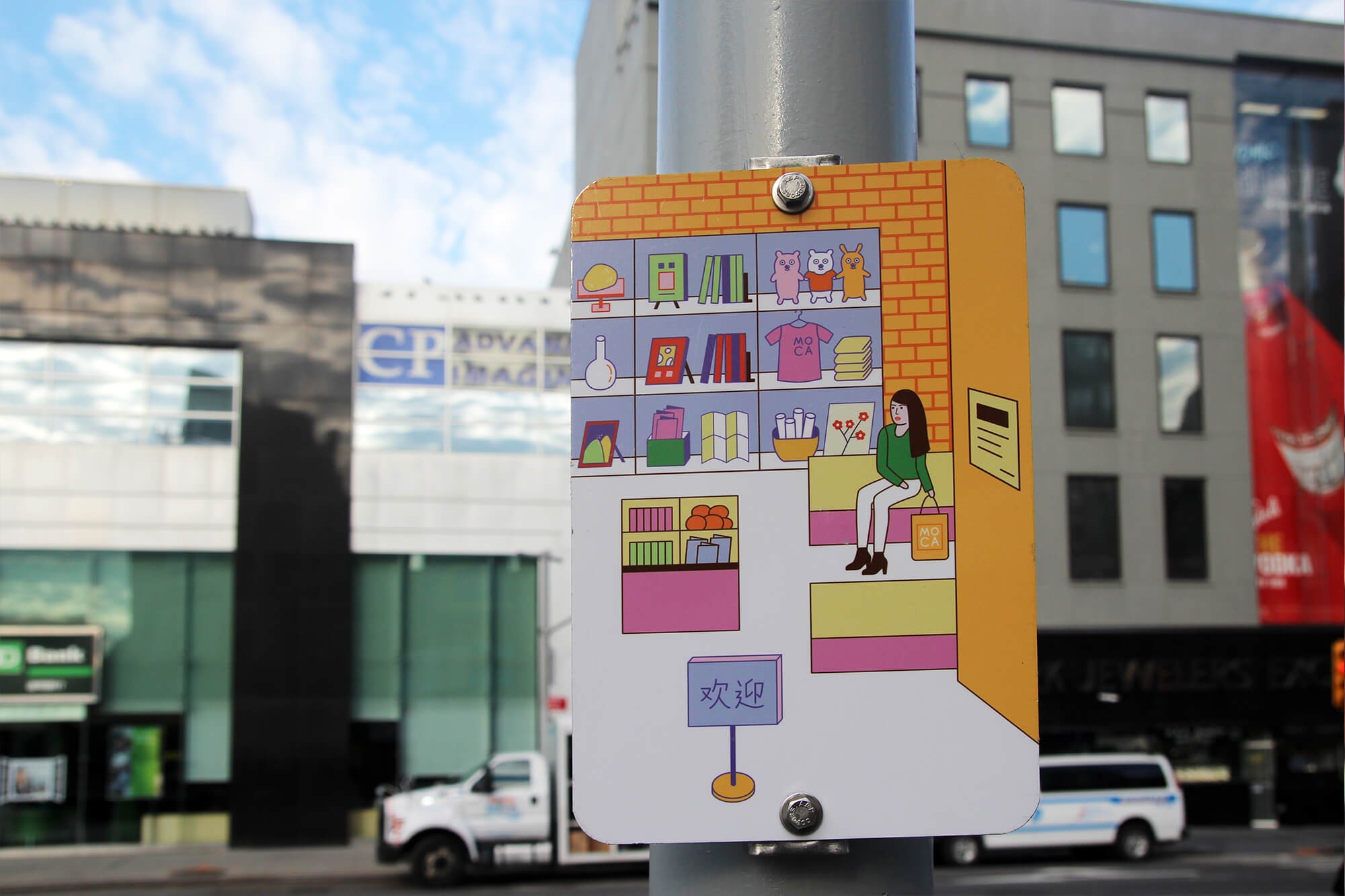

中國城特有的生活習慣吸引MOMA發起「Welcome to Chinatown-Chinatown Walk」計畫,邀請插畫家Dingding Hu參與,描繪街道框景,華人喜愛的用餐圓桌、舞龍舞獅、象棋、算命仙人,都被視為創作的靈感縮影成插圖,驚喜地出現在唐人街的各個街角。

Q:計畫緣起?

這個項目由紐約市交通局委託,希望透過它引起人們對曼哈頓唐人街的關注和認識,藉以推動即將在唐人街建設的新計劃。主要靈感來自對唐人街的觀察,透過逛商店、餐館以及在街區漫步梳理街區脈絡。另外,我也是中國漫畫家豐子愷的忠實粉絲,我試圖用他的插圖風格擁抱他嚮往的繪畫中的自由精神。

Q:選擇場景的過程?

首先,我花了很多時間收集中國城的資料。在唐人街附近走了幾圈,熟悉附近的地方,拍攝了些有特色的照片。之後回到工作室,組織照片嘗試尋找有趣景點,並大量閱讀相關的熱門旅遊資料。跟我合作的交通部專員也提供鄰里地理的知識指導。

接著我寫下了一份關於中國城約60件事情的清單,然後把相似的合併,刪掉一些不那麼有趣的想法,最後歸納出45個主題。

Q:創作的過程最喜歡哪個部分?

我最喜歡的項目是研究期。作為一名插畫家,大部分創作都是根據已經確定的主題延伸,而工作內容是清晰化案主的想法。而通過這項計畫讓我能夠真對這整個文化與生活方式進行研究,這更像是將一部紀錄片放在一起的過程。我的體內有記者的靈魂,這個項目實現了自己的另一個部分。

Q:「Welcome to Chinatown-Chinatown Walk」帶來的效應?

作品發表後,我被紐約市的每一間中國媒體聯繫採訪、在Instagram上被陌生人貼上了標籤,通常是讚美,雖然隔著手機,但讓我非常開心。也因為這個創作讓我結識了很多來自華人社區的人,因藝術而有了互動的連結,並促進其他紐約人重新認識華人文化,不是只有傳統印象中的樣子,也可以很現代、很時尚。

本文經破點授權轉載,原文刊載於此

同場加映

- 芬蘭建築師製作《牡蠣人》,道出金門在地養蚵生活

- 每件小事都要認真,日本人花十年研究「窗戶」

責任編輯:古家萱

核稿編輯:劉怡廷