还记得前些年去江苏旅游,路过江阴时特意绕道去了趟华西村。站在那个号称“黄金酒店”的塔楼下,导游指着远处连片的红顶别墅说:“瞧见没?这儿每家存款都过百万呢!”同车的大爷大妈们啧啧称奇,我却盯着空荡荡的商场橱窗发愣——玻璃上蒙着层薄灰,几个店员凑在柜台后玩手机。这景象莫名让我想起老家的供销社,二十年前也是这样慢慢凋零的。

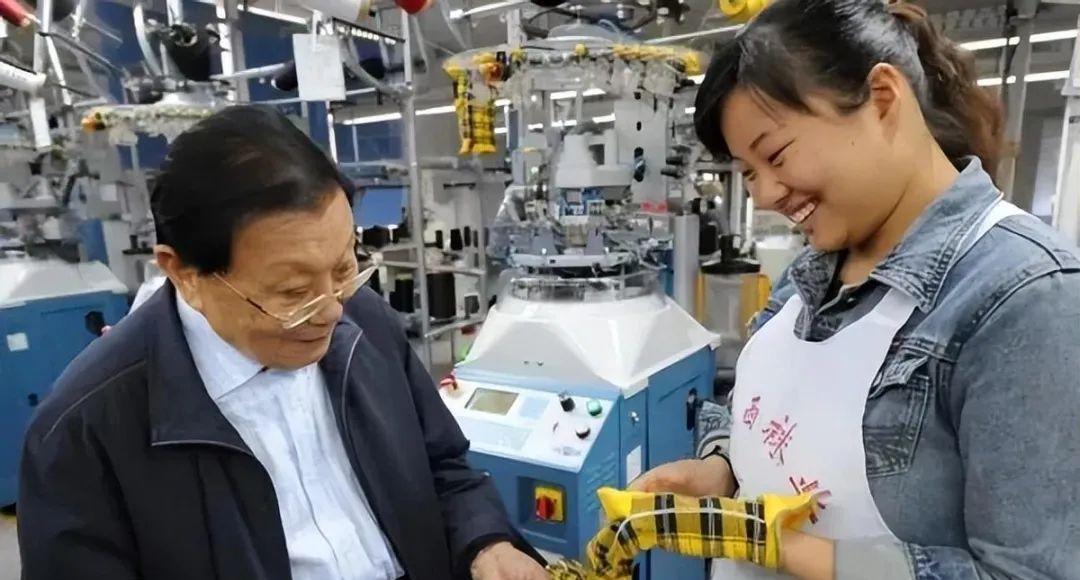

华西村的故事该从1961年说起。村里老人闲聊时提过,那年头全村就指着八百亩旱涝不保收的薄田。新上任的支书吴仁宝带着大伙儿扒沟修渠,硬是把七零八落的田块整成棋盘格。我二叔当年在苏南插队,回来说他们村学华西搞土地平整,结果把青蛙都吓跑了——当然这是玩笑话,但增产倒是实打实的。粮仓满仓后,村里破天荒办起五金厂,据说第一个月就给学校换了新桌椅。

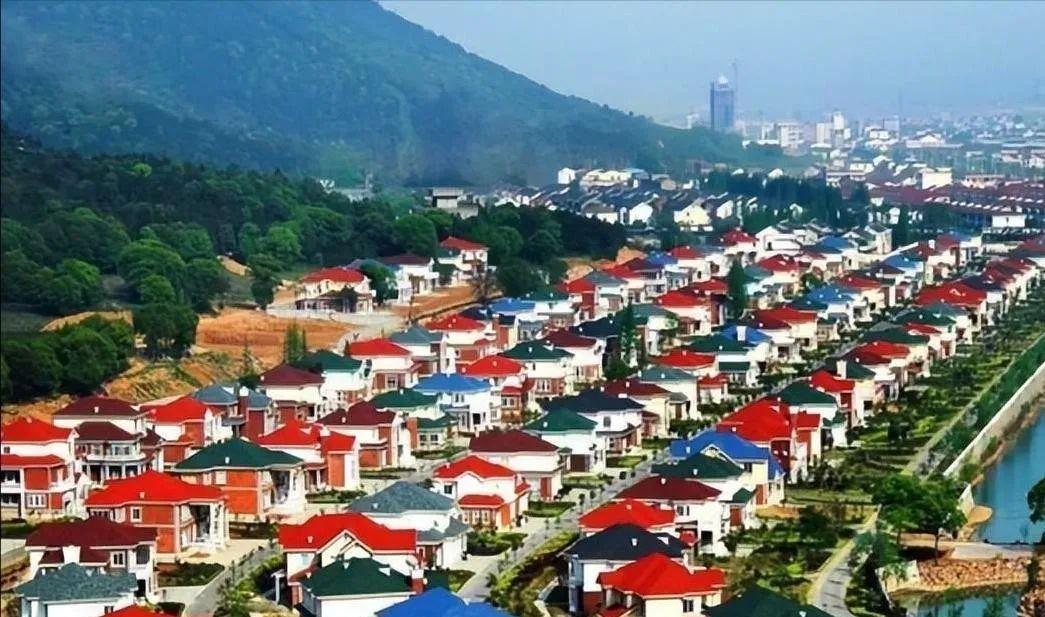

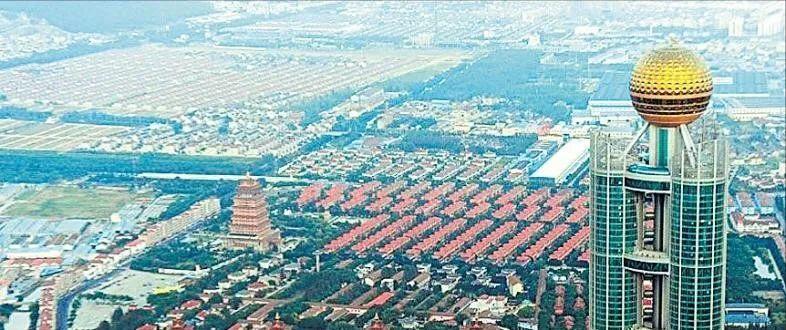

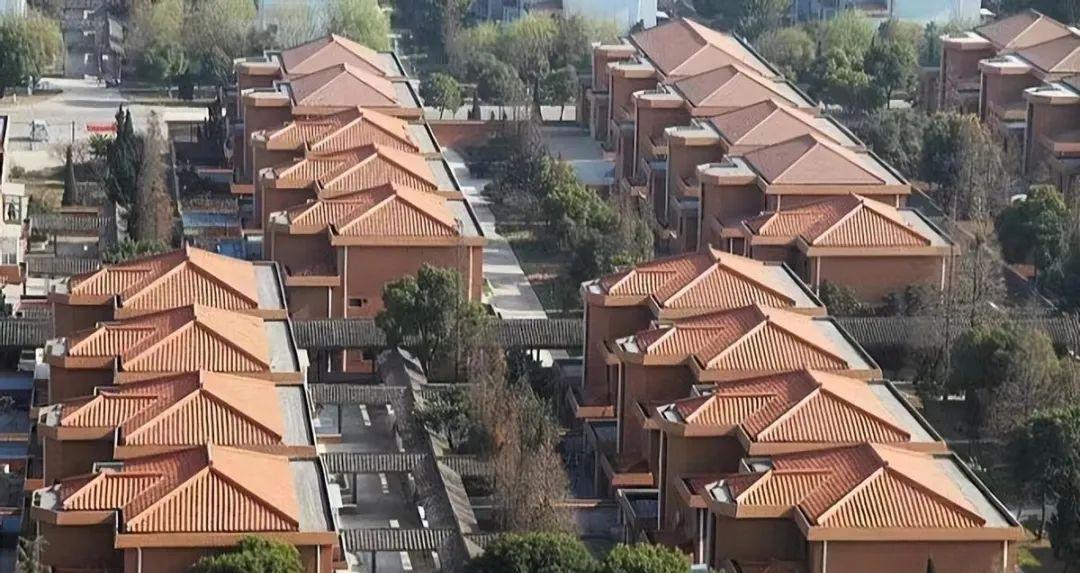

八十年代路过华西的人常被吓一跳。田埂上走着穿西装打领带的农民,别墅区里停着桑塔纳,我家九十年代的黑白电视机上,总见吴仁宝操着浓重乡音讲致富经。最绝的是他们搞的“股份合作制”,村民既是员工又是股东,年底揣着分红买金项链的场面,活脱脱现实版“金光大道”。有次在火车上遇见个华西老师,他掰着指头算:“厂里焊工领工资,村集体发福利,自家楼房还能开民宿,三本存折往银行一递,柜员都多给两颗水果糖。”

转折点在2003年悄然而至。老书记退居二线,儿子吴协恩接了班。起初大家觉得虎父无犬子,谁知新舵手一转方向就往深水区冲。钢铁厂高炉还没凉透,转头又扎进房地产的泥潭。我在无锡跑建材业务那阵,听说某个楼盘夜里施工被叫停,吊车臂上月牙旗还绣着华西的拼音缩写。更悬的是搞金融,放贷放到内蒙古煤矿,钱收不回就押回来几车皮煤,堆在村广场像座黑山。

村里老人偷偷跟我抱怨:“现在开会都在小吴家客厅,表决时他们家人占半边沙发。”这话或许夸张,但家族企业的通病确实显现了。财务室的侄媳妇搞不清借贷记账法,管仓库的外甥把不锈钢当废铁卖。有年春节庙会,卖糖画的师傅嘀咕:“早先厂里缺螺丝都连夜开车去上海买,现在机器坏了仨月没人修——管事的都在苏杭炒楼呢。”

2013年老书记去世时,送葬队伍排出三里地。披麻戴孝的人群里,有人攥着泛黄的股权证发呆。转过年来,要求退股的村民在村委会排起长队,窗口贴的告示换成了“周转困难暂缓分红”。镇上超市老板跟我唠嗑:“华西人来买酱油都赊账了,你说怪不怪?前年还开奔驰来搬整箱茅台呢。”

去年深秋再访华西,旅游大巴只剩零星几辆。黄金酒店旋转餐厅停摆了,观景台望远镜投币口结着蛛网。村委会贴着公告:华西集团80%股权被1元收购。几个晒太阳的老人摆摆手:“莫提了莫提了,就当做了场大梦。”寒风吹过空置的纺织车间,铁门咣当响得像在敲警钟。

华西的沉浮总让我想起老家乡镇企业。当年红火的农机厂如今改成了快递仓库,厂长儿子赌钱败光家产的故事几乎雷同。或许集体经济的船遇上风浪时,真不能光靠某家人掌舵?有次和镇干部喝酒,他红着眼圈拍桌子:“我们要早搞职业经理人制度…唉!”后半句被花生米噎了回去。

不过话说回来,华西留下的也不全是教训。邻村借鉴他们的入股模式搞生态农场,去年大闸蟹丰收时,村民举着绑红绸的蟹钳拍抖音。还有个村把废弃厂房改成文创园,大学生直播卖竹编灯罩,订单接到手软。可见老树根上还能发新芽,关键得找对嫁接的枝条。

夕阳把龙希国际大楼的影子拉得老长,保安亭里飘出锡剧唱段:“新造轮船新开河…” 我突然想起五金厂第一任厂长的话,那老爷子前年走了,他总说:“造机器就像种水稻,得盯着土质选种子。”这话现在琢磨,倒比黄金铸的牛像更耐人寻味。远处传来广场舞音乐,一群大妈在“天下第一村”石碑前跳得正欢,她们脚下的水泥地裂缝里,钻出几簇鲜绿的狗尾巴草。