对于组织来说,维持生存是第一位的。(查理斯·裴洛,1987)但是,中国的社会组织,特别是人们称为“单位”的工作组织,具有许多特殊的特点,从而显示出中国社会结构的独特性。“单位”因此成为人们研究、分析以至理解中国社会,特别是中国社会结构的一个重要视角,很多研究者(包括作者本人)已经从不同方面对中国的单位组织进行了初步研究,对单位组织的特点作出了很多描述。这些分析和描述,将成为我们在这本书里对单位现象和单位体制进行进一步探讨的基础。(华尔德,1996;路风,1989,1994;谭深,1991;于显洋,1991;边燕杰,1994;李汉林,1991,1996;李路路、王奋宇,1992;李路路,1994;李猛等,1996)

在这本书中,我们将要分析的是,在中国向市场经济的转型过程中,单位组织是否还是透视中国社会结构,特别是城市地区社会结构的一个重要视角?单位组织是否还存在,如果还存在的话,发生了怎样的变化,对单位成员的社会行为和社会关系具有什么样的影响?

在讨论“单位”在中国的体制转型中的变化之前,首先应对传统“单位制”和“单位”的研究作一个总结。有关“单位组织”的研究实际上集中在两个视角上。

单位组织的宏观制度结构

中国的“单位组织”构成了一种独特的社会现象。这种独特的社会现象是指:大多数社会成员被组织到一个个具体的“单位组织”中,由这种单位组织给予他们社会行为的权利、身份和合法性,满足他们的各种需求,代表和维护他们的利益,控制他们的行为。单位组织依赖于国家(政府),个人依赖于单位组织。同时,国家有赖于这些单位组织控制和整合社会。因而,单位组织的状况,构成了当代中国城市社区的基本结构。(路风,1989;李汉林等,1993;李路路、王奋宇,1992)

单位组织的上述特点或功能来自单位组织所处的制度性环境或背景。单位组织所占有的资源属于公有制或国有制,由于单位组织所占有的资源和各种可供自己支配的机会和利益来自政府,因而他们必然要受到政府或国家的直接支配。单位组织在社会中承担着包括经济、政治、社会等各方面的功能。从本质上说,单位组织是国家分配社会资源和实现社会控制的形式。

单位组织内的关系和行动结构

单位组织的制度背景和单位组织的结构以及单位人之间存在着相互作用的关系。单位组织中利益和权力关系,决定了单位人的行为选择和行动策略,从而对单位组织的结构和行为方式,乃至对社会的制度体系产生影响。在单位组织中实际存在的社会关系,更准确地说,单位组织中的社会网络,更直接地决定了单位人的利益和行动策略,决定了单位组织中的权力结构和资源的分配结果。因此,单位组织并非特定制度下的一个社会结构“原子”,而是具有丰富特征和复杂关系的网络及行动场所。

华尔德曾在“依附性关系”的背景下,分析了单位组织中“领导”和“积极分子”之间的庇护关系,这种庇护关系和对党及意识形态的忠诚结合在一起,形成了分配资源的“有原则的特殊主义”,这些社会网络关系本身就构成了一种特定的社会结构。(华尔德,1996)如果说单位组织中存在着复杂的关系网络,那么,这种关系网络和单位人的行动不仅建立在庇护关系基础上,而可能有更为复杂的形式。在单位组织中,单位人追求和实现自己利益的权力,主要来源于单位中的“派系结构”,即以单位内某一级别官员为枢纽形成的上下延伸、平行断裂的关系网络。这种派系结构构成了单位人的行动、信息和交换渠道,从而影响或实现单位中的资源分配追求。(李猛等,1996)

上述两种研究视角既可以看作不同的研究取向,也可以看作对中国社会主义社会结构研究的演进。宏观制度分析构成了单位组织研究的基础。当代中国社会中的单位组织,构成了一种特定的社会组织形态。如果说这种社会组织形态与西方社会中常见的组织有着本质不同,那么,这种不同主要是来自不同的社会制度背景。套用一句时髦的话来说,一定的组织形态是“嵌入”在特定制度结构之中的。但是,单位组织中权力的分布结构和单位组织行为、单位人的行为不仅受到制度环境的影响,而且取决于单位组织中实际的关系结构,取决于人们如何认识他们的利益及获得,采取什么样的行动策略和方式,去实现自己的利益。制度环境规定了单位组织的基本性质,单位组织中的关系结构和制度环境相结合,决定了单位组织真实的面貌和行为方式。

但是,20 世纪90 年代的问题是,在经过了近20 年向市场经济体制的社会转型后,中国这种单位现象、单位组织还存在吗?

本文摘自中国社会学经典文库

《中国的单位组织:资源、权力与交换》

李路路 李汉林 著

三联生活书店出版

注:本文配图均来自网络

《中国的单位组织:资源、权力与交换》(修订版)

作 者:李路路 李汉林 著

出版社:生活·读书·新知三联书店

生活书店出版有限公司

ISBN:978-7-80768-230-1

中国社会学

经典文库

《金翼:一个中国家族的史记》

作 者:林耀华 著

庄孔韶 方静文译

出版社:生活·读书·新知 三联书店

生活书店出版有限公司

ISBN:978-7-80768-067-3

本书是著名社会学家林耀华先生用小说体写作的社会人类学学术专著,通过小说中张、黄两家在社会生活与经济变迁中的兴衰沉浮,刻画出了中国南方乡村生活的全景。面对生活中的机遇与挑战,张、黄两家的不同选择,演变出截然不同的家族命运与个人际遇。作者娓娓道来,在叙述张、黄两家生活场景的同时,对地方社会的信仰、习俗等进行了细致入微的描写,对个人在人际关系中的调适与制衡进行了分析与评述,为读者更好的解析人物故事内涵、解读中国传统社会的运行机制与内在逻辑,提供了社会学领域的最佳读本。本书为《金翼》1944年英文原始版首次翻译出版。

《银翅:中国的地方社会与文化变迁》

作 者:庄孔韶

出版社:生活·读书·新知 三联书店

生活书店出版有限公司

ISBN:978-7-80768-087-1

庄孔韶教授《银翅》一书,是林耀华先生著名人类学小说《金翼》的学术性续本。1986—1989年间,庄孔韶数次回访“金翼”黄村及相关市县镇村,累计十四个月的人类学田野工作,完成了这部混合多种写作手法的学术作品。《银翅》展示了上个世纪20至80年代末中国闽东乡镇社会文化变迁的绚丽画面,其中,基层军政结构、古今关联、理念先在和文化的直觉论是本书特别倚重的创新理论。《银翅》这一携带着完整传承与应变信息,以及重拟“察机”之家族过程的中国样本,应该得到特别的关注,并引发人们的思考和寻味。

《中国人行动的逻辑》

作 者:翟学伟

出版社:生活·读书·新知 三联书店

生活书店出版有限公司

ISBN:978-7-80768-181-6

《中国人行动的逻辑》一书根植于中国本土视角,以社会学、社会心理学和文化人类学等学科为参照系,对中国人的表与里、心理机制与行动逻辑,及所处的中国社会具体阶段与文化脉络,进行了方法论、概念以及经验和理论的探讨。尤其注重对中国人的行动策略同中国社会结构、文化情境之间相互关系的研究,力图从中国人日常而真实、现实而具体的层面上建构起分析中国人社会行动的理论框架。 本书自2001年初版以来,中国社会与市场正经历前所未有的变革,对中国人心理与行动的研究应“尽可能在变中看到不变的部分,至少是难变的部分”,勘其脉络与底色,可由此作为当下与未来研究的基础。

《跨越边界的社区:北京“浙江村”的生活史》

作 者:项飙

出版社:生活·读书·新知三联书店

生活书店出版有限公司

ISBN:978-7-80768-188-5

作者借同乡之便,于90年代中期6年时间里对“浙江村”进行实地调查,深入“浙江村人”的日常生活,以近乎白描的写作手法,细致呈现了“浙江村”这一流动群体的落地、发展和变化中的诸多细节。对于“浙江村”的形成、结构、运作、变迁,“浙江村人”作为“外来人口”在北京的生活、生产经营、乡情民愿、与流入地及户籍所在地管理部门的互动等等,均加以极近距离的分析记录。本书时隔20年后修订再版,除对前版内容进行补充订定外,于新增序言部分特别回顾了“浙江村”和中国社会自2000年以来的变化,对“正规化”及“分割—攫取模式”进行了分析阐述。同时为便于历史比照,增绘了2017年“浙江村”疏解前分布示意图。

《小镇喧嚣:一个乡镇政治运作的演绎与阐释》

作 者:吴毅

出版社:生活·读书·新知三联书店

生活书店出版有限公司

ISBN:978-7-80768-215-8

基层迎检、开发纷争、征收税费、产业调整、征地“种房”、维权争利……“喧嚣”一词,释尽乡镇日常政治种种人事与结构交织碰撞的众声嘈杂。本书以后现代叙事策略,围绕基层政权、村级组织和农民在复杂的乡村权力场域中博弈共生的过程和状况,深度阐释了21世纪初中国中部地区某乡镇“乡域政治”的运作实践与支配逻辑。本书出版十年来,获得学术界内外的广泛好评,被权威专家和普通读者誉为数十年来少见的以“抵近现场”“深度描写”的方式、以“比小说还精彩”的叙述来“复杂化理解”中国基层社会的作品。重读此书,不难发现,虽然它研究的是十多年前的乡镇,但是,对于“故事”背后种种复杂因素的颇有见地的理论探讨,让它在今天仍然极具启示。

《中国农村村民自治》[增订本]

作 者:徐勇

出版社:生活·读书·新知三联书店

生活书店出版有限公司

ISBN:978-7-80768-238-7

20世纪80年代以来,随着家庭承包责任制的兴起和国家民主化进程的推进,中国农村出现了村民自治这一基层民主治理形式。村民通过村民自治组织,以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督的方式,依法自主管理与村民利益相关的本村公共事务,实现自我管理、自我教育和自我服务。

中国农村村民自治是有中国特色社会主义民主的一种重要形式,亦是在新的历史条件下农村治理的一种有效方式,在其发展与推广过程中,有其艰巨性与复杂性。在中国乡村推行三十年后,当下,村民自治进入到一个新的历史阶段,村民自治研究正伴随实践进行范式转换,由价值—制度范式向形式—条件范式转换。

徐勇教授二十余年来坚持不懈有关村民自治的调查研究,深入梳理中国农村村民自治的产生、发展,以及在发展过程中所面临的难题与困境。本书的上篇由徐勇教授的博士学位论文构成,名为“制度分析”;下篇收录了2000年至今其代表性论文数十篇,名为“专题研究”。上下两篇可以完整地反映徐勇教授从事村民自治研究的全过程。本书的出版也算是对村民自治研究的一个阶段性总结。

《美好社会与美美与共:费孝通对现时代的思考》

作 者:费孝通 著,麻国庆 编

出版社:生活·读书·新知三联书店

生活书店出版有限公司

ISBN:978-7-80768-252-3

费孝通先生是我国老一代的著名人类学、社会学和民族学家,世人对其青年时代创造的经典著作早已耳熟能详。同样值得世人重视的是,费先生自20世纪70年代末获得第二次学术生命之后,面对现时代中国及世界的新态势,从实求知、孜孜不倦,延续并将其一生所做的三部主题“文章”推向了一个崭新的高度。

本书从乡村与城镇发展、民族与社会发展、全球化与文化自觉、学术反思与展望四个方面,分别收录了费孝通先生第二次学术生命中形成的代表性作品,汇成文集,既是立此存照、缅怀学界的先行者,也是梳理学脉,便于后学者续写新的“篇章”。

《中国的单位组织:资源、权力与交换》(修订版)

作 者:李路路 李汉林 著

出版社:生活·读书·新知三联书店

生活书店出版有限公司

ISBN:978-7-80768-230-1

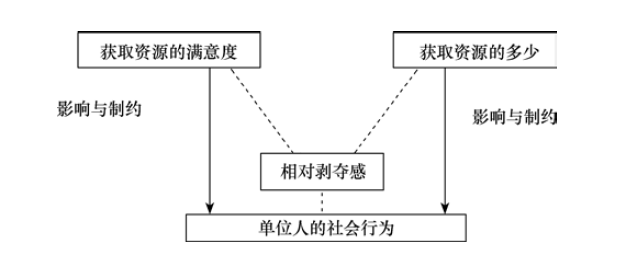

“单位”在中国社会中一度是使用频率极高的名词,与人们的日常生活息息相关。《中国的单位组织:资源、权力与交换》一书依据问卷抽样调查数据,对中国城镇社会中的“单位”进行了深入研究。从宏观和微观层面分析了“单位组织”在本质上不同于一般工作组织的诸多方面,探讨了在中国的单位组织内,资源是怎样形成和分配,权力在资源的形成和分配过程中怎样产生,资源和权力怎样制约和规范人们的社会行为,以及在单位组织中人们的服从行为又怎样与资源、权力相交换。

进入21世纪以来,虽然单位的定义和覆盖范围有了很大变化,但其作用和影响却持续存在,在一定程度上依然可作为理解衍生中的各类组织体系的参照系。通过对“单位”的分析和探究,可一窥组织机构中的作用发生机制,以及个体与群体心理,从而收获理解中国社会和社会结构的相关视角。

新书信息预告

《组织社会学与决分析》

作 者:李友梅 著

出版社:生活·读书·新知三联书店

生活书店出版有限公司

ISBN:978-7-80768-284-4

本书以框架概要的表述方式,归纳法国组织决策分析学派的基本理论思路和推论方式,将其整体面貌呈现于读者面前,希望读者从中可以看到组织社会学的一个学术领域得以深入开垦的重要方法,以及它对当代中国社会与组织转型研究带来的重要启发。

—END—