贾奕医生

本次的next project青少年心理健康讲座非常的成功。获得华人社区的极大反响。社交媒体上7个群3500人在线听讲座。贾俊勇博士的讲座音频在各个华裔社区群传播。本次讲座惠及天下所有华裔。并在加拿大等多地做了同步线上直播。

讲座核心:

青少年精神健康的趋势、现状、抑郁症、自杀。亚裔美国青少年的心理健康问题, 主要危险因素,亚裔的特殊保护因素。什么是抑郁症?青少年心理健康、情绪出现问题的早期症状。一旦有了抑郁症, 有哪些威胁生命的自杀的警惕症状?大学, 社会和父母能做什么?青少年发育成长的生物和心理特点。什么时候需要看心理医生?怎么治疗?亚裔美国人,青少年的身份认同问题等。

问题讨论:

1.网络化时代精神健康的总体趋势及现状;

2.青少年心理问题类别,大学生自杀率数据及原因;

3.亚裔美国青少年的心理健康问题, 主要危险因素, 亚裔的特殊保护因素;

4.什么是抑郁症, 青少年心理健康, 情绪出现问题的早期症状,有自杀意图的警惕症状;

5.大学, 社会和父母能做什么?怎么保护和帮助孩子?

6.青少年发育成长的生物和心理特点,社交网络的负面影响;

7.一代移民的4种文化适应类别,华二代身份认同问题,小中男的困境;

美国华人执业医师协会是一个非赢利性国际组织,简称SCAPE。它是一个跨专业、跨地区的美国华裔医生组织。

闲话不多说,精彩内容抢先看!

讲座内容

讲座内容由小编整理,如有错误与演讲者无关。由于篇幅关系,以下为上半部分内容,想要获取讲座的下半部分,请加微信号:LimochouScience。

1.网络化时代精神健康的总体趋势及现状

我是贾俊勇,目前在马里兰州做精神科医生,也是scape会员,非常感谢scape,还有陈医生、贾医生和胡医生,特别邀请我和另外两位精神科医生来公益讲座,并有幸和大家分享我们认为的在养育孩子过程中,父母如何应对孩子在青少年期间的一些问题。

精神科归为医学,属于心理健康的一个部分,除精神科外还有心理学,也就是通常所说的咨询治疗,咨询师和治疗师有不同的背景和文凭。在心理健康这一主要方向上分药物治疗和心理治疗。因为精神科的特点,有很多因素影响一个人的心理健康:包括社会、文化、政治、经济、道德等。我们讲的这些只是一些通用的理论,不代表一定适合每个人。

对于青少年心理健康这个问题,其实不分国家。但考虑到美国的特殊国情和我们中国在文化背景上不太一样。所以,今天的讲座主要侧重于美国二代的青少年问题。本次讲座主要是引用一些客观数据和科研理论,具有通用性,不代表适合每个人。另外,还会有我自己的观点,以及我们精神心理科的一些共识。如有对错和不完整,欢迎大家指出和纠正。

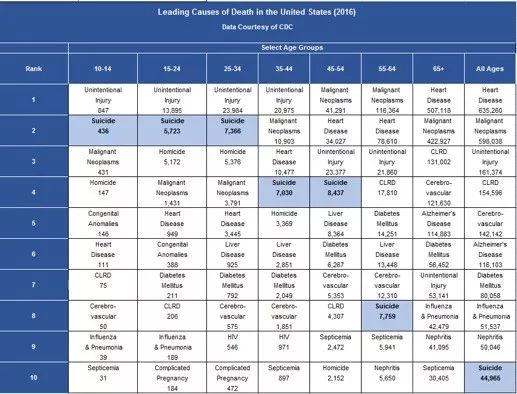

先讲一下关于自杀的一些基本统计数字。全世界范围内,大概每17分钟就有一人自杀,相当于每个月约有2000人死于自杀。在35岁前,死亡的主要原因并非是健康问题。第一位的死亡原因主要是一些意外,比如车祸;第二位就是自杀,比如在10-14岁、15-24岁、25岁-35岁三个年龄阶段。在美国,2016年25岁-35岁年龄段有5733例死亡、15-24岁年龄段有7366例死亡、10-14岁年龄段有436例死亡。这些都跟青少年的成长有关系,这个阶段是青少年和早期成人阶段,大脑还没完全成熟,缺乏生活经验,没有完善的韧性,面临学业爱情等很多挑战。在这个阶段,从我们精神心理来讲,是所有心理问题发生的第一个也是最高峰的阶段。

今年夏天,美国医学杂志上发布了一些数据,关于青少年健康趋势、现状和抑郁症、自杀情况。数据显示:从2000-2007年基本上是很稳定的,10-24岁青少年自杀死亡率从2007年开始上升,2007年10万人中每7个人自杀,2017年上升到10或11个人自杀;10-14岁年龄段,2000年十万人中每1.5个人自杀,2007年下降到每0.9个人自杀,2017年相比2007年更是几乎增加了三倍,每2.5个人死亡。15-19岁、20-24岁年龄段,也是相同的趋势,从2007年开始自杀死亡率增长,分别增长了47%和36%。还有一个现象,2007年乔布斯发布了第一款iPhone手机,这对于青少年的成长具有划时代意义,有正面的,但更多的是负面的。

除抑郁症外,美国的青少年健康问题的统计,大概是从3岁-17岁。我虽没有看中国的数据,但基本上是相似的。在美国,2岁-17岁年龄段,大概有9.4%的学生有多动症,大概有600万多动症患者;7.4%的学生,也就约有450万人有行为问题;7%有焦虑症;3.2%,大概有200万人被诊断为抑郁症。

在青春期前,男女患焦虑症的比率相近;青春期之后,男女比率大概为1:2,女性更高。除了单独的发病之外,行为问题、焦虑、多动症、抑郁症很多都是并发的。比如在3-17岁组,被诊断为抑郁症的青少年,每4个中有3个同时患有焦虑症,还有50%的人同时患有行为问题。在同年龄组,有焦虑症的青少年,31%的人有行为问题,1/3的人患有抑郁症。有行为问题的青少年中,超过1/3的人有焦虑症,20%的人同时患抑郁症。这个行为问题指的是:在家或学校的破坏性行为。

青少年中不包括大学生,最常见的问题不是抑郁症,而是焦虑症,并且逐年上升,从2007年的5.5%到2011年的6.4%。诊断为抑郁症的人群变化不大,从2007年的4.7%到2012年的4.9%。为什么大部分父母最担心的是抑郁症?因为经常在新闻上、电视上、社交媒体上听闻名校学生的自杀现象。大部分父母担心的都是抑郁症,但其实焦虑症也非常多。

如此多青少年有这些问题,到底有多少人接受治疗?78.1%的抑郁症青少年患者,59%的焦虑症青少年患者,以及54%的行为问题青少年患者会接受治疗。他们会找治疗师、咨询师、精神科医生、学校咨询办公室寻求帮助。

2.青少年心理问题类别,大学生自杀率数据及原因

焦虑症在不同阶段有不同性质的焦虑,目前在青少年中最多,主要的原因是什么?三分之一的青少年在18岁之前的某个阶段,都会符合一种焦虑障碍,特别是在小孩的时候,有一些特定的恐惧障碍,也归为焦虑,这个是导致焦虑症成为青少年普遍心理问题的其中一个原因。另外,在进入青春期之后,社交焦虑症在青少年中最常见。什么时候出现?是朋友关系代替亲子关系成为他们生活中的重点和主旋律之后。在学校中,朋友之间出现的一些问题,导致他们不愿意参加社会活动,造成社交焦虑。亚焦虑状态的青少年约有70%的发病率,很多小朋友曾经偶尔会焦虑。最常见的原因主要是学业,自己生病,被别人取笑,前途,担心自己做错事,自己的外表、印象。当然,焦虑不都是坏事,很多小朋友会把焦虑转化为一种动力,比如说学业的焦虑可以敦促他们加倍努力学习。

再看一下大学生,UCLA高等教育研究所对新生入学进行焦虑调查,提问是否感觉不堪重负?2000年的结果为18%,而到了16年是28%。有一项研究表明,大概有100个机构,在美国对67000多名大学生做了一个调查,约有五分之一的学生有自杀的念头,这些人中,9%有自杀企图,20%中有自残,四分之一的学生患有精神心理问题。从07年到15年,15岁到19岁女孩的自杀率,翻了一番,到了近年是高点,这里不仅指自杀成功率。而15到19岁的男孩,从07年到15年增长了30%。

根据美国国家健康数据评估,患有抑郁症学生的人数增加得非常快:到了大学,从13年的32.6%上升到了17年的40.2%;有自杀想法的大学生,从同期的8.1%上升到11.5%;尝试自杀的从1.13%上升到1.7%,大概每12个大学生中有一个人可能在某一个阶段有自杀的计划;约有6%的本科生和4%的研究生,在过去的一年中严肃地考虑过自杀,这些学生中有一半从来没有告诉过别人他们有自杀的想法,包括父母;而在20到24岁的人中,曾经尝试自杀的男性人数是女性的两倍。

为什么大学生的情感健康问题这么严重?很多父母都对孩子说:你们现在什么都有,生活幸福,却不理解父母的付出和苦心。我其实在一定程度上不同意这个观点,在物质上比如说游戏和电子产品,孩子们得到了极大的满足。但现在的孩子在情感方面,比我们的那个年代要更难一些。大学生的情感健康问题在过去的25年中处于低点,大概只有一半的学生觉得他们的心情高于平均值。压力来自于什么地方?作为父母,我们太爱孩子,也给他们带来了一些压力。还有学业竞争压力。比如弗吉尼亚有一所很好的高中,竞争相当激烈,每年上名校的学生很多,但是大部分的学生只去了一个很好的州立大学。还有高昂的学费,学生贷款。有人说现在美国学生贷款的情况仅次于次贷危机,学生贷款什么程度呢?我分享一个亲身经历的例子:我在培训时的一个美国朋友,从小来美国,上医学院时的贷款是50万美元。当然还有大学的录取率, 校园的犯罪问题,毒品枪支,这些孩子学校有很多的聚会,会做很多疯狂的事情,这些东西既有可能是原因也有可能是结果。另外,进入大学之后会有就业前途的问题,还有社会总体的经济好坏,以及刚刚就业的不适应和压力。大学里的意识形态,美国和中国是不一样的,美国是进步型社会,很多孩子跟我说“我就是想开心一点, 完美一点,我非常挣扎,因为我不能去帮助别人”,在我们那个年代是不可理解的,我们不会去考虑这么多意识形态的东西。

关于升学压力,我前几年看到过一个新闻,一所高中一年连续自杀4-5个学生。还有2014年的一个华人家庭悲剧:一对父子自杀身亡了,儿子17岁,学习很好但美国ICT考试申请多所名校被拒,录取的最好学校是UCSD,他咽不下这口气就选择用煤气自杀,而他的父亲同时也被自杀了,这就是升学的压力。这不光是华人,印度人也一样,3-4年前有一个印度小伙子刚进入美国高盛,年轻气盛工作压力很大,有一天, 在早晨两点四十跟他父亲说,压力太大好几天没睡觉,第二天还要开会,希望休息几天,而爸爸却告诉他你这么做公司肯定不允许,结果印度年轻人就跳楼自杀了。

3. 亚裔美国青少年的心理健康问题, 主要危险因素,亚裔的特殊保护因素

亚裔美国青少年的心理健康问题如何?亚裔美国大学生有严重自杀企图的可能性,是其他种族大学生的1.6倍,但他们寻求专业治疗和咨询治疗的机会要低3倍。在所有的学生当中,约20%的学生在上学的某个阶段会有自杀念头,当然亚洲学生可能比例会更高。这跟我们亚洲人对于精神心理健康,尤其精神科污名化的理解有关。

亚裔美国人接受心理治疗的情况如何?过去一年服用精神类药物的比例是亚裔人的3.6%,而其他非西班牙语的白人比例为15.4%;接受精神心理健康服务的亚裔美国人为6.3%,其他白人非西班牙裔的白人为18.6%;被诊断为抑郁症患者,亚裔美国人只有43.9%;寻求专业帮助,比美非西班牙裔美国人低很多。很多时候一些父母潜意识中,拒绝承认自己的孩子不舒服、不高兴、不幸福,因为这是一种家丑,我们中国叫家丑不可外扬。

亚裔青少年是什么情况?在15到24岁年龄组中,亚裔女性的自杀死亡率是10万人中6.3%,略高于白人女性非西班牙语白人女性6.1%;在同一年龄组中,亚裔男性的自杀死亡率是16.3%,比非西班牙白人男性的26.6%低很多。上面说的是自杀死亡率。在9到12年级的高中生中,有17%的亚洲亚裔男生严肃的考虑过自杀,略高于白人男生的13%,有17.8%的女生考虑过自杀,低于白人女生的21.3%。

同一年龄阶段中,试图自杀的亚裔男孩为2.7%,非西班牙语美国白人男生高中生是4.6%;有自杀行为的亚裔美国女生是8.4%,而非西班牙白人女生是7.3%;总结来说:亚裔美国男高中生比白人的男高中生有更多的自杀想法,但是真正去做的男高中生要少一些。而亚裔美国女高中生相对于白人女生,有更低可能的自杀想法,但却有更高的自杀行为。女生比男生有更多的自杀想法和更多的自杀行为。

那么对于亚洲的美国青少年的健康问题,主要有哪些危险因素和特殊的保护因素?在美国有个少数民族的悖论,就是美国的少数族裔,包括亚裔、拉丁裔和非裔的美国的年轻人,自杀想法是高于白人的。也就是说,这些人会经常想自杀,但是自杀的死亡率低于美国白人的年轻人,真正死于自杀的,其实要比美国白人少很多。有证据表明,这种少数族裔的悖论,同样也适合亚裔大学生。是什么原因?中国的美国大学生自杀的危险性因素是什么?和白人其实很相似,他们主要是抑郁症、绝望、完美主义,还有他们解决问题的能力。现在的小孩很少有这种我们称之为韧性的处理事情的能力,另外还有缺乏社会以及家庭的支持,学业的压力和经济的压力都是主要的危险相关因素。这些大学生感受到给其他人带来的负担感和挫败的归属感,是自杀想法的重要危险因素。

这些亚裔的青少年都有什么保护因素? 他们很多时候不想伤害别人,不想让自己的行为成为家人、朋友、别人的负担。亚裔美国家庭关系有一种家庭的文化框架,这是一种归属感。而且我们在本质上需要保持与他人的相互依存的延续性,你不仅仅是代表你个人,还代表了你的家庭和一个群体,所以说,如果选择自杀,不光是个人行为,会涉及到家庭、父母、子女。

我们亚裔家庭虽然会出现一些问题,但家庭的价值感,社会的支持,家庭的支持在一定程度上也算是保护因素。还有恐惧死亡,我们一般很害怕去死。另外我们文化当中有一种叫自力更生,自杀是对于自我存在价值的一种否定,不符合这种价值观。因为我们中国没有宗教,所以没有宗教这一层的保护因素。另外,我们一般具有亚裔特色的洞察力和自省能力,对于死亡的疼痛, 身体变形的恐惧和对死亡的厌恶,很多情况下也会让他们放弃自杀想法。所以虽然亚裔孩子会在成长的道路上出现各种问题,也不要完全归咎于我们的文化,因为这其中还是有很多优秀的东西。

4.什么是抑郁症, 青少年心理健康, 情绪出现问题的早期症状,有自杀意图的警惕症状

什么是抑郁症?时青少年心理健康出现问题的早期症状,还有一些威胁生命的自杀的警惕症状。到底抑郁症怎么诊断?不高兴其实就是抑郁症。当然很多时候一个人抑郁了,口头上他也不会承认。所以很多家长在发生了一些危机事件后才也会说,孩子从来没有跟我说过他有什么问题。为什么?因为我们有很多的家长自己都太优秀了,觉得自己的孩子理所应当的也会优秀,不应该有问题,因此忽略了孩子的情绪问题。很多时候他们自己成长的年代,自己的情绪就从来没有被关心过。所以他们认为孩子应该更坚强一些,不要太懦弱,甚至是怪孩子不愿意学习,不愿意吃苦。

我觉得现在的孩子其实比我们那个时候更不容易。因此孩子如果有情绪问题的时候,不会找父母。因为他们知道即使跟父母说了,也不会被理解,不会被关心。所以他们只跟电脑和手机说。

如何才能知道孩子有抑郁症?第一是语言交流,第二个是最重要的,细致观察。需要谁观察?当然是父母,如果不观察,就不会知道有抑郁症。另外就是,时常的变化。偶尔的悲伤或感到绝望的可能是每个人生活中都有的,但如果有些孩子对他们过去喜欢的事情不感兴趣了,持久的悲伤,他们在能够改变的时候感到无助或者绝望,就有可能被诊断为抑郁症。表现为绝望、烦躁。烦躁是一个主要的指征,还有他们不想做曾经感兴趣的事情,食欲的变化,包括少吃,但很多人都知道有的时候多吃也是一种变化,还有睡眠比平时少。大家都知道睡不着觉是抑郁症,但很多时候少言寡语,回到自己房间多睡这也是一种需要警惕的症状。还有体力变化,看上去很疲劳,或呆滞和紧张不安。还有在学校的成绩变化,因为他不能集中精力。另外在跟你交流的过程中,表现出认为自己无用的状态,自我隔离是最明显的一个症状,他拒绝参加社交活动。最后一点也是比较重要的,出现自残行为。很多时候父母并不知道孩子有自残行为,因为孩子会掩饰。

主要的危险因素还包括家族史,如果亲戚有这种自杀成功的例子是很危险的,包括以前的自杀未遂或者自残行为,我的周围就有3个成功人士死于自杀。一个很有名的教授,多次获得诺提名,但没有一次拿到奖,62岁时自杀了。以前大家认为这种自残行为是白人女性的行为,现在有网络的传播, 不分族裔都会有这个危险行为。

还有青少年时期的创伤和现在学习能力关系的压力。什么是创伤?语言或身体上的创伤,比如说父母的严厉对待,重度的临床抑郁症,当然是在知道有抑郁症的前提之下,强烈的孤独感和缺乏爱关怀。小孩在亲子关系不好的时候,他们不会选择跟父母倾诉,只能找朋友和网络。还有对自我价值的负面认同,比如说二代华人的身份认同问题。还有容易冲动烦躁的现状,烦躁冲动这是一个非常重要的危险因素。这些孩子比如说性格的问题,他不知道如何处理一些事情,认知人际关系和毒品问题,在对话中如果表达他是你们的负担,这就意味着你要关心一下他的情绪问题。还有一些获得自杀的方法,在美国的主要买一些绳子或刀具,这是在美国特殊的条件下有一些特殊现象。我们亚裔的这种对于精神心理问题的污名化,是他们很多时候不愿意去选择寻求帮助的原因。

自杀的一些警惕症状都有什么?比如说剧烈的情绪波动,突然忽视自己的外表和形象,谈论或是开玩笑的自杀,比如说对逝去之人的怀念;绝望无助毫无价值的陈述,比如说活着没有意义,我是你们的负担,没有我你们活的更好,没关系反正我也不会活太长了,我希望我可以消失等等这写话。另外,对死亡的关注,比如说在音乐爱好上,看的电视文学绘画这些信件当中提到的这种东西,以及突然的快乐或平静,跟他平常的状态不一样了,突然失去的兴趣,自我封闭,学习成绩突然变差也有可能是一种慢性的变化。不寻常的去与朋友亲人说再见,收拾自己的东西,说明脑袋里面可能有什么计划,或者是酗酒、滥用毒品,还有不负责或危险的行为,比如说毒品问题,滥交, 喝酒,鲁莽驾驶,还有迷恋暴力性的东西,比如枪支或道具。

5. 大学, 社会和父母能做什么?怎么保护和帮助孩子?

对于父母,第一重要的就是亲子关系。父母需要保持对其生活一定尺度的参与度,如经常参加孩子的活动,来观察他跟其他朋友的交往过程。如果你发现孩子成绩下降,一定要跟学校老师交流。如果孩子不愿意参加社会活动,这是一个需要警惕的问题。如果他在上大学,要保持联系,可以用他们喜欢的方式,比如说电话,Facebook,FaceTime,社交媒体,了解他们喜欢什么,我们大人做一些改变,去迎合他们,跟他们交流。

最重要的是,用什么样的方式来交流?发现孩子有任何不对的苗头,该怎么做?不要直接去问他,不要惊慌,旁敲侧击,要尊重他的隐私。问一些开放性的问题,比如最近怎么样?有没有什么事情发生?有没有什么事情要分享?你对这个问题的看法是什么?而不是给他们选择性的问题,要听他们怎么说,分享的语气和意愿都非常重要,千万不要批评或是用苛刻的语言指责并表现不耐烦,这样会加速他们的情绪变化。可以跟他们分享一些年轻奋斗的经历,当然不是以教育的方式,而是蜻蜓点水的跟他讲一讲,我们生活也有不易,现在我们感恩生活,让他们慢慢感受到生活的美好。另外,注意孩子的社交媒体,当然不是去偷窥他们的隐私,但至少可以通过跟他的交流,发现他在社交媒体中碰到的一些问题。孩子有一种运动习惯是非常重要的,无论男孩女孩。至于是从事什么样的运动需要每个家长自己选择。

如果孩子有危机怎么办?孩子突然紧急打电话倾诉一些危机的情况时,你必须要遵守以下注意事项:不要让孩子独自一人,不要刻意弱化他们的感受,比如“没事没事过一段时间就好了”这种不要轻易说,不要忽视他们任何很小的问题,不要总是认为他们只是在寻求你们的关注,一定要清楚了解孩子向你传递的准确信息。工作很忙,很难去理解孩子会分享这些鸡毛蒜皮的小事,但要让他们理解他们并不是你的负担,要鼓励他们寻求一些专业的帮助,这一切都是建立在良好亲子关系基础上。

在美国,除了911外,还有一些全国的自杀防御性热线电话,大家可以Google一下。大学远离家庭之外,他们可以做什么?因为我们大多数一代移民,都没有上过美国的高中,也不知道大学教育都是什么样的,不了解他们都会有什么样的条件和措施来帮助你的孩子。

大学里都有健康咨询中心,叫做Consulting Center,因为大学生自杀的现象非常多,会引起一些法律诉讼。在小学、初中和高中,也都有咨询师在学校里面。如果有问题可以跟他们联系,在这些学校中,都有504和IEP计划,都有保险,我们需要充分利用学校的资源,跟学校交流。在美国还有一个问题,是涉及到孩子法律成人独立性的问题。18岁以后,因为在1974年通过了一个家庭教育权利和隐私法,如果你的孩子在学校中出现了一些学业问题,学习成绩下降, 学校有时并不会把这些信息告诉父母。如果孩子不说,父母就会不知道,父母通过理解这个法案,了解孩子在学校的学习状况,其实是很有帮助的。学习的状况可以说明孩子的健康状况,尤其是心理健康状况。

我们一般说中国式教育起点是怀孕前,理想的终点是藤校、北大、清华,这是我们理解的教育,属于狭义的教育。我个人觉得一个人真正的起点是大学,因为是他们自己独立生活的起点。而广泛的教育,其实是包括各方面人类文明的成果、知识、技能、社会生活经验的一种传承。

感谢贾俊勇医生的精彩演讲,再一次重申:文字由小编整理,如有错误与演讲者无关(由于篇幅所限,本文为上半部分,后续内容请期待后续文章)。

莫愁与贾医生访谈(部分)

李莫愁

给别人看病容易,给自己的父母、孩子做手术难,教育自己孩子和指导别人教孩子贾医生认为有何区别?

贾俊勇

你问到点子上了,我在以前的讲座中说过,能做讲座不代表能带孩子,理论是理论,实践是实践,带孩子都是很辛苦的。

李莫愁

父母有没有意识到对孩子的期望,实际上是他们潜意识里自己的理想,有时候是是不是有个人动机在里面的?

贾俊勇

这是个很好的问题,大部分的父母在对孩子有期望值的同时,其实是有意识和潜意识中的比例成分,每个人比例成分是不同的,有的人不仅仅是期望,期望是一个很正性的东西,但是直接来讲它也有很多负面的东西在父母的心里,也可能衍射到孩子身上。这个要看具体的每个家庭情况和父母的个性。

李莫愁

这里面实际上有两个悖论,第一个悖论是父母能意识到的东西是很小的一部分,大部分父母都没意识到,所以觉得对孩子好,实际上是父母对自己的要求映射到了孩子身上,却还以为是一个客观需求。 语言是有力量的, 说出来跟不说出来是不一样的。 作为医生,作为朋友,如果把这一点指明的话,父母有可能会意识到并重视这个问题。你觉得作为旁观者,和家庭遇到trouble的人聊天时,采取哪个策略比较好?

贾俊勇

你的问题全部非常到点。很多父母在教育孩子时,其实都知道自己可能期望值过高甚至不切实际,大部分家长只要教育基础,都能认识到这点,但他们还是去要求了。就像我们自己做这个专业,反复的看病人,反复回来看。一般来说,不会存在一个旁观者说了一些类似心灵鸡汤类的话,第二天就改过的,这种情况几乎没有。因为这些认知原本就在父母的意识和潜意识中,也需要有一个成长的过程,我们说活到老学到老,其实在心理上也一样,包括父母自己,包括他们对孩子的教育都是一样的。其实大部分父母都知道,我孩子选上清华北大,可能不一定现实,孩子可能有天份,也可能没有天份,但是大部分在潜意识当中,他们还是会选择:我一定要尽力,我有高收入,我还是得让他上。所以对于我们的科普讲座来说,存在的重要意义就在于:不断的refreshment,不断的提醒父母们去理解这个问题,当然不是心灵鸡汤式的反馈,而是以一种科学的方式尝试去让他们不断地理解这个问题,理解这个社会,有更多的认识。

李莫愁

据我所知很多事情要不停地强化、重复、开会、学习,从知道到了解到信任最后形成一个行动,正常的人这路径特别长。因为大部分父母都是正常的,所以父母也存在一个学习曲线到一个action的过程,就是从你会你懂,到你会做。为人父母如何让自己在教育孩子的态度上学习得更加

贾俊勇

是这样的,什么时候最能真正的理解一个东西,就是当你去做老师给别人讲课的时候,你会去不断地讲。比如说对于我自己来说,我去做lecture,通过不断的讲,每次对我来说也是个学习的过程,因为他们会给我不同的反馈,所以说最好的学习方式是去讲。那么对孩子其实也是一样的,他们为什么会成长,就是因为他们不断的take a leadership for decision,然后在这个过程中他们不断的成长,因为他们是leader position。对每个人来说,在成长的过程中都需要一个curve,但是每个人的成长速度是不一样的。有些人一直不成长,有些人很快成长。看病也一样,我们需要respect patients,不能说这些非常intelligent talk。因为精神健康本身就是需要在emotion上面有一个support。根据每个对象认知,我们会采取不同的交流方式。

网友评论

父母要有能力去看到孩子,去看到他百般折腾的背后想要探寻、获得的东西。

有时父母要放下权威,学会示弱,去承接孩子的各种攻击与质疑,去帮助孩子树立规则与界限。

有的父母会跟我抱怨:我孩子一点自信也没有,做什么都畏手畏脚,看他那怂头怂脑的样子,我就气不打一处来。

想让自己的孩子不怂,父母就要敢于让孩子赢。

试想,一个连自己父母都赢不了的孩子,怎么敢到外面去赢其他人呢?

用温尼科特的话说:“对青春期的孩子而言,最重要的是不管他怎么折腾,这个家庭依然能够在动荡中存活下来。这个存活下来,指的是父母在面对青春期孩子各种叛逆和挑战的时候,能够去忍耐,去等待,去包容孩子,接住孩子。

尽量给孩子提供一个安全稳定的环境,而不是去报复、去惩罚,甚至放弃孩子,或者和孩子一起垮掉。

越是困难与动荡,父母越要坚强地托住孩子,托住这个家。

要相信,再猛烈的龙卷风,也有过去的时候。

这是父母能够给予孩子最好的爱和成长礼物。

理解孩子需要包容和鼓励。但是孩子还是需要点压力吧?

跟孩子建立信任关系确实重要。我们要有能力接受和聆听孩子传达的好和不好的消息。

unconditional love 其实不容易。青春期的孩子特点就是challenge authorities and pushing boundaries . 但在同时又渴望父母和朋友的认可。

压力可以从各方面来,学校里的peer pressure , 每周的大考小考各种课外活动,应该是很多压力了。回家父母的高压锅,学习好的不用高压,父母也相对容易很多,基本不用管,配合就可以,调皮一点的就经常被骂,父母很难做到无视,面对这种情况,tough love plus some soft love, 说起来容易做起来真的难,所以父母有这种孩子的真的要不断提醒自己别发脾气,自己修行很重要。

我的体会是孩子在学业里面有挫折感有急躁易怒,为人父母不能一味指责或者一味焦急。而应该坐下来问孩子:我能为你做点什么?孩子,什么事我可以帮你。孩子真正得到父母的帮助会appreciate it。

现在想起来,我觉得和孩子的交流,只要记住一点就行了,那就是“己所不欲,勿施于人”。比如当你想鼓励自己的孩子向别人学习,想说“你看别人的孩子”如何如何时,试想一下,如果你的孩子和你说,你看别人家里多有钱,你看别人的爸爸是CEO,为什么你不是?别人的妈妈很能干,你要好好努力。听了这话,你自己会是什么感受?

其实孩子真不是如何教育和逼出来,孩子有时候真是天生的和后天父母的榜样教育。你可以提供相对好一点的条件,但是真是好多孩子自己比较自律,加上天资比较聪慧。每个孩子的智商还是有差别的,尤其到了藤校,好多真不是靠拼的你多努力。华人在教育上太相信“努力就会成功““拔苗助长“,所以给孩子的教育没有“因材施教“,孩子到了非常顶尖的学校就一下子崩溃了。大家都想让孩子进藤校,只是想告诉大家,藤校进去了,也不好生存下来,孩子真是要因材施教。大藤的招受学生,一种是高智商,将来为世界文明创造价值,二是有远大的理想要改变世界。真不是招收一些成绩好,而是一般的孩子。藤校对毕业的学生也有追踪。

华人教育好多是“拔苗助长“带来的一些假象,其实好多在top college,好多真是靠的是智商。有的孩子可能就需要学习几个小时就能得到非常好的成绩,有的可能学习了几天都不一定成绩很好,所以孩子面临的失败感就很强。所以在孩子小的时候给孩子一个愉快的童年,保留一些孩子的潜力,50% 在玩,50% 在学习,如果任然成绩很好,这样的孩子就是到了顶级学校也不会被淘汰出局。

我自己的一些经历与大家分享。每次看到好多朋友把孩子时间安排得满满的,就感到小孩子很可怜!这样是不是对孩子真好!我女儿小的时候与一个阿根廷的小女孩邻居天天在一起玩,结果发现,她说西班牙语很快就学会了!

所有大家除了与年长及同龄的人交朋友,也要多交年轻的朋友,这样老年也不孤独

hospice is good benefit。100% cover by Medicare. Palliative care is not covered by Medicare

生亦何欢死亦何苦。其实是没必要害怕死亡 说不定死亡是通向更高级更有意思的存在方式的必经途径 。

网友评论

父母要有能力去看到孩子,去看到他百般折腾的背后想要探寻、获得的东西。

有时父母要放下权威,学会示弱,去承接孩子的各种攻击与质疑,去帮助孩子树立规则与界限。

有的父母会跟我抱怨:我孩子一点自信也没有,做什么都畏手畏脚,看他那怂头怂脑的样子,我就气不打一处来。

想让自己的孩子不怂,父母就要敢于让孩子赢。

试想,一个连自己父母都赢不了的孩子,怎么敢到外面去赢其他人呢?

用温尼科特的话说:“对青春期的孩子而言,最重要的是不管他怎么折腾,这个家庭依然能够在动荡中存活下来。这个存活下来,指的是父母在面对青春期孩子各种叛逆和挑战的时候,能够去忍耐,去等待,去包容孩子,接住孩子。

尽量给孩子提供一个安全稳定的环境,而不是去报复、去惩罚,甚至放弃孩子,或者和孩子一起垮掉。

越是困难与动荡,父母越要坚强地托住孩子,托住这个家。

要相信,再猛烈的龙卷风,也有过去的时候。

这是父母能够给予孩子最好的爱和成长礼物。

理解孩子需要包容和鼓励。但是孩子还是需要点压力吧?

跟孩子建立信任关系确实重要。我们要有能力接受和聆听孩子传达的好和不好的消息。

unconditional love 其实不容易。青春期的孩子特点就是challenge authorities and pushing boundaries . 但在同时又渴望父母和朋友的认可。

压力可以从各方面来,学校里的peer pressure , 每周的大考小考各种课外活动,应该是很多压力了。回家父母的高压锅,学习好的不用高压,父母也相对容易很多,基本不用管,配合就可以,调皮一点的就经常被骂,父母很难做到无视,面对这种情况,tough love plus some soft love, 说起来容易做起来真的难,所以父母有这种孩子的真的要不断提醒自己别发脾气,自己修行很重要。

我的体会是孩子在学业里面有挫折感有急躁易怒,为人父母不能一味指责或者一味焦急。而应该坐下来问孩子:我能为你做点什么?孩子,什么事我可以帮你。孩子真正得到父母的帮助会appreciate it。

现在想起来,我觉得和孩子的交流,只要记住一点就行了,那就是“己所不欲,勿施于人”。比如当你想鼓励自己的孩子向别人学习,想说“你看别人的孩子”如何如何时,试想一下,如果你的孩子和你说,你看别人家里多有钱,你看别人的爸爸是CEO,为什么你不是?别人的妈妈很能干,你要好好努力。听了这话,你自己会是什么感受?

其实孩子真不是如何教育和逼出来,孩子有时候真是天生的和后天父母的榜样教育。你可以提供相对好一点的条件,但是真是好多孩子自己比较自律,加上天资比较聪慧。每个孩子的智商还是有差别的,尤其到了藤校,好多真不是靠拼的你多努力。华人在教育上太相信“努力就会成功““拔苗助长“,所以给孩子的教育没有“因材施教“,孩子到了非常顶尖的学校就一下子崩溃了。大家都想让孩子进藤校,只是想告诉大家,藤校进去了,也不好生存下来,孩子真是要因材施教。大藤的招受学生,一种是高智商,将来为世界文明创造价值,二是有远大的理想要改变世界。真不是招收一些成绩好,而是一般的孩子。藤校对毕业的学生也有追踪。

华人教育好多是“拔苗助长“带来的一些假象,其实好多在top college,好多真是靠的是智商。有的孩子可能就需要学习几个小时就能得到非常好的成绩,有的可能学习了几天都不一定成绩很好,所以孩子面临的失败感就很强。所以在孩子小的时候给孩子一个愉快的童年,保留一些孩子的潜力,50% 在玩,50% 在学习,如果任然成绩很好,这样的孩子就是到了顶级学校也不会被淘汰出局。

我自己的一些经历与大家分享。每次看到好多朋友把孩子时间安排得满满的,就感到小孩子很可怜!这样是不是对孩子真好!我女儿小的时候与一个阿根廷的小女孩邻居天天在一起玩,结果发现,她说西班牙语很快就学会了!

所有大家除了与年长及同龄的人交朋友,也要多交年轻的朋友,这样老年也不孤独

hospice is good benefit。100% cover by Medicare. Palliative care is not covered by Medicare

生亦何欢死亦何苦。其实是没必要害怕死亡 说不定死亡是通向更高级更有意思的存在方式的必经途径 。