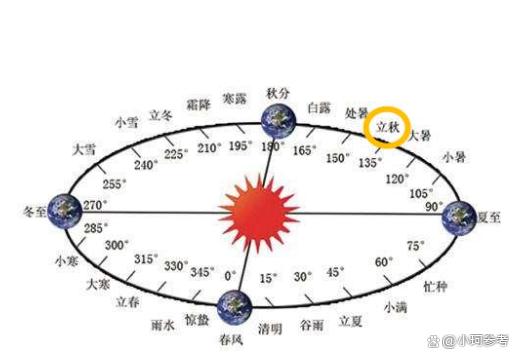

斗指西南,太阳达黄经135°,于每年公历8月7或8日交节。”立”,是开始之意;”秋”,意为禾谷成熟。整个自然界的变化是循序渐进的过程,立秋是阳气渐收、阴气渐长,由阳盛逐渐转变为阴盛的转折。

在自然界,秋天的到来,意味着万物开始从繁茂成长趋向成熟。这立秋啊,可不得了,它是“四时八节”里的一员大将,跟立春、立夏、立冬并肩作战,守护着四季更迭的秘密。《周髀算经》里头说了,这“四立”代表着生长、繁盛、收获和收藏的起跑线,立秋呢,正是那个宣告丰收季节来临的号角手。

农历的七月,民间管它叫“鬼月”,总觉得阴气开始往上窜,这月里藏着立秋和处暑两位节气小哥。古籍《月令七十二候集解》里提到,“立”这个字儿,就像季节更替的发令枪,立春、立夏、立秋、立冬,个个都是季节新篇的序章,立秋自然就是秋天的开场白了。

立秋,二十四节气里的第十三个壮汉,秋季的开路先锋。它通常在中伏和末伏间闪亮登场,阳历上定格在8月7号或8号,农历七月的初段,今年这立秋,8月7号早上8点09分,农历七月初四,干支纪日里是“癸卯日”,准点儿得跟钟表似的。

以前的人们啊,喜欢盯着北斗七星的勺子尖,看它指向地支“申”的时候,就知道立秋来了。现在咱科技发达,太阳黄经到135°,立秋就算正式敲锣打鼓上场了。

今年立秋,虽然网上有人瞎忽悠说是“晚立秋”,其实纯属瞎掰。立秋在农历七月上旬,正儿八经,哪来的晚?除非闰年闰月,立秋才可能溜达到月中以后,那才叫“晚立秋”。

立秋一到,凉风就开始轻轻拍打着窗棂,预告着夏的告别和秋的问候。清晨的露珠像珍珠般洒满田野,那是白露的温柔。寒蝉的鸣叫声在微凉的空气中回荡,宣告着秋天的深入,这三候的景致,美得让人心醉。

今年立秋,还带着个“秋包伏”的小尾巴。啥叫“秋包伏”?就是立秋比末伏先到一步,今年末伏从8月14号开始,立秋却提前一周报到。古话说得好,“伏包秋,把扇丢;秋包伏,热死牛”,“秋包伏”意味着立秋后的炎热还要赖着不走,秋老虎可凶着呢,大伙儿还得继续跟高温斗法。

立秋和三伏天,简直就是一对欢喜冤家。要是立秋和末伏撞个满怀,那酷热的日子就不长了;可今年立秋比末伏早到,中间还隔着17天的火炉,这意味着立秋期间,伏天的热浪还在兴头上,咱们还得跟热浪拼刺刀,直到三伏天彻底撤退。

“立秋雨,一秋雨”可不是闹着玩的。

立秋,雨点啪嗒啪嗒地落在地上,这在古人眼里,可是个信号灯,预示着整个秋天都将是个湿润的世界。这雨下多了,田里的作物可就遭殃了,像是玉米,正处在抽雄吐丝和灌浆的关键时刻,需要的是阳光普照,不是连绵细雨。少了阳光,作物的生长周期被打乱,成熟期推迟,到最后,收获的季节可能就得面对一片歉收的景象了。

“立秋有雨半秋收”,这句谚语背后藏着的是对凉爽天气的担忧。立秋那天,要是倾盆大雨,随后的凉意就跟上了。

老话常说“秋不热,籽不黄”,凉快了,作物的成熟速度就慢了,产量自然也就缩水了。而且,秋天的雨常常带着寒意,日照时间减少,作物光合作用减弱,病虫害也趁机作祟,农民伯伯的心啊,就跟那雨滴一样,滴滴答答的。

“秋阳照,稻花香;秋打雷,农民愁”

立秋那天,阳光明媚,蓝天白云,稻田里金黄一片,稻花散发着阵阵清香,这画面多美啊!但要是雷声轰隆,暴雨倾盆,那可就糟了。作物在风雨中摇摇晃晃,叶子上的病菌乘虚而入,农民伯伯看着这一切,心里头的愁云可比天上的乌云还要浓重。

“立秋热不透,处暑秋老虎;立秋连日晴,秋收谷丰稔”

立秋时如果不够热,那余热可能在处暑时爆发,就像一只秋老虎突然跳出来,那时候,干燥的天气可能让作物干渴,甚至引发干旱。但要是立秋时阳光灿烂,温度适宜,作物就能茁壮成长,到了秋收季节,那沉甸甸的谷穗,就是对农民伯伯最好的回报。

的天气就像是预言家,预示着秋天的天气。不管是雨还是晴,农民伯伯们都得做好准备,应对可能出现的各种挑战。不过,不管怎样,立秋这一天,咱们还是得抬头望望天,看看是云是日,感受一下大自然的变化,毕竟,这就是生活的一部分,不是吗?

今天是8月7号,农历七月初四,立秋的日子,您那边的天气怎么样呢?有没有下雨?不妨跟大家分享一下您的观察,一起感受这份季节变换的魅力吧!