1945年,缅甸战场上,远征军俘虏了一个日本女子。

战争结束后,国军连长不顾反对,坚持娶她为妻。

没想到,32年后他却因此继承上百亿家产,究竟是怎么回事?

1945年3月,缅北的丛林深处,远征军的冲锋号声在山谷间回荡。

刘运达带着他的突击连已经连续作战八昼夜,眼角的血丝几乎和旧伤缠成一片。

在他带兵冲锋的这几天里,这支部队打穿了三个日军防守点,一路砍进拉因公小城。

此刻,他正蹲在一处高坡后,凝神盯着不远处那处山洞,眉头紧蹙。

“连长,这山洞有点问题。”副连长低声汇报,“前面哨兵发现有血迹拖拽的痕迹,估计日军有残兵在里面躲藏。”

刘运达捏紧手中的望远镜,借着天边昏黄的光线仔细观察。

山洞外杂草倒伏,泥土被反复踩踏,看样子确实不久前才被人进出。

“叫几个兄弟,小心点,围过去。”他说完便第一个起身,抬脚便往前冲。

几个士兵迅速展开队形,猫腰贴着岩壁缓缓推进,等他们快到洞口时,里面忽然传来一声低沉的喊叫。

“八嘎!”一个浑厚的男音咆哮着,随即便是几声枪响,有士兵忍不住开火回敬。

但刘运达却挥手制止了继续射击,他沉着地喊了一声:“停火!别浪费子弹!”

他用手势让翻译兵靠近:“喊话,让他们投降,活着的交枪出来。”

几分钟后,山洞内传来一阵零碎的日语交谈,似乎有人在争执。

忽然,一根白布绑成的树枝从洞里慢慢探出,一道纤瘦的身影一步三回头地往外挪动。

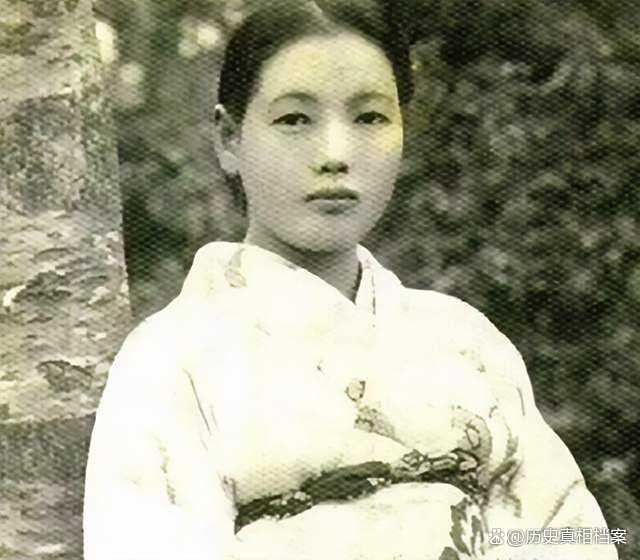

她穿着污渍斑斑的护士服,袖口处还沾着干涸的血,眼神满是警惕和茫然。

刘运达没想到,第一个走出山洞的人,居然是个女人,确切地说,是个日本女护士。

“还有人吗?”他冷声问翻译。

翻译转述后,那女人怔了一下,随即转头望了眼洞内,轻轻地摇了摇头。

紧接着,洞里传来一阵剧烈的爆炸声,几个中国士兵赶忙扑到地上躲避。

等硝烟散去再探进去,才发现洞里剩下的人早已饮弹自尽,宁愿死也不愿做俘虏。

刘运达盯着眼前这位日本女俘虏,眼神复杂。

“她叫什么名字?”他问翻译。

“大宫静子。”翻译回答。

“护士?”

“是的,战地医院的护士。”

刘运达盯了她几秒,随即转身离开。

几个小时后,战场被清扫完毕,刘运达在临时指挥部内查看阵亡士兵名单。

门帘忽然被掀开,副连长带着两个士兵走了进来:

“连长,军部来电,说那名日本女俘虏是日军高官之女,怕走漏消息惹麻烦,乔军长下令,就地解决。”

帐篷内安静了几秒,刘运达缓缓起身,踱到门口。

“她一个女的,还是个护士,杀她有什么用?突击连正缺医护,她能派上用场。”

那晚,刘运达带着人亲自去战俘营,把瑟瑟发抖的大宫静子领了出来。

语言的隔阂成了阻碍,但刘运达用最简单的动作告诉她:“我不杀你,但你必须为突击队服务。”

她点头,从那一刻开始,她成了突击连里唯一的日本人。

兵营前的操场上,刘运达带着大宫静子宣布了他的决定:

“她以后跟着突击连,不准伤她,出了事我负责。”

士兵们的反应比他想象中更激烈。

“她能救人?她们日本人不就是来杀我们的吗?”

“连长,你是不是中邪了?带个鬼子走在队伍里,怎么让咱们兄弟服气?”

大宫静子听不懂他们说什么,却能感受到敌意,她下意识往刘运达身后退了一步。

最初的几天,她跟着刘运达行军,每天都如履薄冰。

士兵们对她视若无物,甚至有人故意将脏水泼在她脚下,有人将她的小包藏进泥堆中。

她不言不语,默默捡回包,拂掉污泥,继续跟在队伍后,直到一次夜袭任务后,情况出现了变化。

那场战斗中,前锋连一度被日军火力压制,一名士兵胸口中弹,命悬一线。

刘运达让人将伤员紧急送来指挥部,可随军的军医早已在前线支援,情况危急。

大宫静子闻讯赶来,没有询问,也没有犹豫,卷起袖子直接跪在伤员身旁。

她手指飞快,先是止血、清创,再小心翼翼地取出弹片,缝合伤口。

围观的士兵个个屏住呼吸,看着她救活了他们的战友。

接下来的日子,大宫静子被安排为突击连随行护士。

她开始主动替士兵包扎伤口,换药时动作轻柔,每次都会悄悄用生硬的中文说一句“痛不痛?”

她每天用笔记本记录士兵的病症,还把简单的中文注音抄在纸角,一有空就拿着问刘运达,或是拉着士兵比划学习。

刘运达看她努力学中文,干脆给她画了简易字卡,一张张写上“药”“水”“血”“痛”等字,再教她一个一个地念。

她学得快,也记得牢,渐渐地,不少士兵开始愿意让她给自己看病。

1945年夏,日本宣布无条件投降,战后遣返的命令接踵而至。

所有在册的日本战俘都被逐一清点、登记,即将分批遣返回国,大宫静子的名字,也在列。

当有人通知她准备随下一批战俘回日本时,她先是愣住,随即脸色煞白。

她一句话也没说,最后突然转身就跑,跑向刘运达所在的临时营帐。

刘运达正坐在木箱上修补枪套,大宫静子扑通一声跪倒在地,嘴里重复一句话:

“不回去……我不回去……”

刘运达愣住了,他从没见过她这样失控:“站起来,有话好好说。”

他试图扶她,她却摇头不肯动,只是哽咽着说:“我在那边,没亲人了,父母兄弟都不知道还活着不,我回去也只有被指为耻辱和叛徒,我已经不是日本人了。”

刘运达蹲下来,目光与她平视,认真地问:“你是真想留下来?”

她抹了一把泪,狠狠点头:“我愿意做中国人,哪怕一辈子种地。”

翌日清晨,刘运达径直找到上级递交一份申请:请求与日本女战俘大宫静子结为夫妻,请求她留在中国生活。

审批过程异常漫长,也格外艰难,从战地军部一直批到远征军总部。

从伦理到舆情,从国仇到军纪,一道道关卡像山一样压在这桩跨国婚姻前方。

消息传开之后,战士们的议论声此起彼伏,最终,在极少数人的默许和多数人的沉默中,批文下来了。

1945年冬,一场没有华服也没有宾客的婚礼悄然举行。

婚后不久,两人一同退伍,带着一只破皮箱和几件行李,回到了刘运达的老家四川白沙镇。

他用破旧的草纸写下她的新名字:“莫元惠。”

莫者,抹去旧姓;元者,新生之始;惠者,温婉柔和,寓意她的善良与重生。

他为她办了中国国籍手续,他们在镇郊租下几亩地,耕作种菜、缝衣织布,白天日晒风吹,晚上围炉煮饭。

他起早贪黑下地干活,她推着小车赶集卖布,三年内生下三个男孩,家中虽然穷,却从未少过笑声。

邻里间都羡慕刘家夫妻和睦,孩子听话,从没人知道,这位说着一口蹩脚四川话的女人,竟曾是战场上的“敌人”。

1977年初秋,白沙镇,三辆高级轿车缓缓驶入,停在刘家门前,刹那间惊动了整个小镇。

刘运达从屋里出来,还没来得及问话,一个穿着西装、白发苍苍的日本老人已颤巍巍地下车。

他手中紧握着一张泛黄的照片,看到站在门口的莫元惠时,嘴唇哆嗦着唤出一个名字:“静子?”

莫元惠愣在当场,泪水不受控制地冲出眼眶,含糊不清地喊出一句:“父亲?”

两人冲上前,紧紧抱住,泣不成声,街坊邻居们在一旁目瞪口呆。

“我找你……找了三十多年。”大宫义雄颤声道,“你母亲临终前一直在等你,我以为你死了。”

莫元惠再也忍不住,哭倒在父亲怀里。

原来,大宫义雄是日本金泽市的商界翘楚,战后乘着经济复苏之机,重振家业,名下拥有多家玩具工厂、大型超市及一家跨国公司。

但他的家庭却在战火中支离破碎:两个儿子战死,一子精神失常,唯一的女儿自那年起杳无音讯。

他派人四处打听,又亲自来华多次,无果而归。

直到不久前,通过中日友好协会的管道,他得知一名叫“莫元惠”的中国农妇,实为其女静子。

于是他带着照片,马不停蹄赶来四川。

得知真相后,大宫义雄当即提出要带女儿回日本团聚,并希望她一家一同前往。

一个月后,在日方协助下,莫元惠和三个孩子先行赴日。

刘运达本打算留守,但莫元惠几封信写得声声催泪,最终,他带着最简单的行李踏上了前往日本的旅途。

初到金泽市,家中用的是自动感应门、恒温浴池,还有铺着绒毯的地暖。

餐桌上每顿都是刺身、鲍鱼、烤鳗鱼,可他吃不惯,嘴角总念着“回去想煮红苕粥。”

大宫义雄将百亿资产悉数转交给女儿和外孙打理,一夜之间,他们成为财阀继承人。

刘运达却怎么也坐不住,他坐在阳台上,对莫元惠说:

“我们来日本,不是来享福的,我心里不踏实。”

莫元惠握着他的手,眼里满是理解:“其实我也不习惯,我们那边的土炕,那棵槐树,还有咱种的豆角地,我天天都梦见。”

1986年,大宫义雄病逝,莫元惠作为唯一继承人,正式接管大宫家族企业。

而就在举行完葬礼后不久,她对丈夫轻声说:“我们回家吧。”

刘运达愣了一下:“这不就是你家?”

她抬起头,笑着摇头:“不是,四川白沙镇,那才是我真正的家。”

于是,这对曾在战争中结识的跨国夫妻,在荣华富贵中毅然选择归根。

他们谢绝了所有留任邀请,把企业交由儿子打理,带着几件衣物和十年未曾动过的锄头种子,悄然回到了那片熟悉的田野。

他们在最不可思议的时间相遇,在最不被看好的情境中相爱,用几十年的坚守和沉默,化解了世人所有的偏见与质疑。

也许这就是爱情最朴实无华的模样,它不惊艳众生,却能温暖一生。