1942年,日军对苏北根据地实施大扫荡。当时我党在八滩区的区长、区委书记正是韩培信。

日军对苏北的扫荡来得很快,迅速地攻占了东坎、五汛等地区,接下来日军进攻的对象就是八滩。

作为黄海之滨的重镇,这里一直都是新四军的重要根据地,不仅有很多的补给存放在八滩,或是通过这里做转运,还有军区医院、军械库、伤兵员都在这里。

一旦八滩被日军攻下,失去这些战略物资,后方医院等那都还是小事,大不了以后还可以重建,但要是日军就此新建据点,那对于整个苏北的抗日形势来说那都将是极为不利的。

于是负责指挥这场战斗的黄克诚将韩培信叫了过去,并告诉对方:“为了不让敌人建立坚固的据点,要迅速拆光八滩镇”。

听到这句话,韩培信一直不吱声。黄克诚等了半天也没看到韩培信的动静,看着对方满脸犯难的样子,一时间也有些狠不下心来。

毕竟八滩镇乃是阜东地区的第二大镇,是滨海海盐的集散地,又盛产五醍浆大曲酒,是当地的名镇,一直有“金东坎,银八滩”的美称,就这样拆掉,实在是可惜。

黄克诚当然理解韩培信的顾虑,但在这样的战局之下,也只能如此了。于是黄克诚便对韩培信说道:“韩培信,你必须执行命令,今天拆你一个银八滩,等革命胜利了还你一个金八滩!”

韩培信早年参加革命的经历

韩培信出生于1921年江苏响水的一个贫苦农家,出生后三个月父亲就去世了,六岁那年母亲也离开了人世,从此年幼的韩培信便只能与十三岁的姐姐一起相依为命。

幸好,家中还有一个二叔,二叔将韩培信与其姐姐一同收养,并花钱供两个孩子读书,这韩培信与姐姐没有流落街头。

全面抗战爆发之后,韩培信有了投身抗日的念头,于是便在1939年的时候找到了当地的共产党组织,开始为组织担任地下交通员。

因为韩培信读过书,有文化,于是组织便将其调到苏北涟灌阜边区办事处从事机要工作,并在1940年时入党。

在抗日战争期间,韩培信先后担任苏北东北行署总务科长、阜东县八滩区区长、区委书记等重要职务,组织群众参与根据地的建设,与新四军一同参与对抗日军反“扫荡”的作战。

后来战争结束,韩培信便一直留在当地从事地委工作。在1949年之后,先后任常熟县县长、县委书记、苏州市地委书记等职务。

1957年,韩培信调任江苏省委,任组织部副部长、此后又任省委副秘书长、省委农工部部长等职务。后来1975年出任江苏省革委会副主任。

1981年,韩培信任江苏省委书记、代省长。走上主政江苏的位置之后,韩培信倍感压力巨大。苏州是革命老区,但当时的经济发展却是严重滞后。

如何让江苏赶上改革开放的春风,得到快速地发展,便成为了韩培信主政江苏绕不过的一个重要问题。

还苏北一个“金八滩”

1983,韩培信前往医院看望黄克诚。在见到黄克诚的时候,黄克诚在病床上拉着韩培信的手说道:“当年叫你拆掉银八滩,说等革命胜利之后还你一个金八滩。你现在当了省委书记,金八滩还了没有?”

听到黄克诚的这话,韩培信心中五味杂陈。新中国成立多年,但是八滩地区贫困落后的情况却没有一点改善,老百姓当时就连温饱都还成问题。

老战友再次提及八滩镇,这样韩培信的心中很不是滋味,于是当即对在病床上的黄克诚保证道:“请您放心,我们一定要乘改革开放的东风,把这个地区的工作做好,让八滩人民富裕起来,让盐阜人民和苏北人民富裕起来!”

在看望完黄克诚之后,韩培信立刻起身回到南京不待好好休整一下,便带着人起身前往盐城进行调研,并在之后提出了“加快发展苏北、积极提高苏南”的战略,确定了以苏南的富裕县为基础,对口帮扶苏北13个贫困县的政策。

为了兑现自己当年对八滩的承诺,韩培信特意将自己的儿子韩建华派到滨海支援老区的建设工作。一开始,韩培信的儿子韩建华对此很不理解,感觉自己是被下放了,韩培信就耐心地给儿子做思想工作。

在父亲的耐心说服下,韩建华也终于放下了思想包袱,前往苏北任滨海县的副县长。

1986年之后,开始从省级机关、大专院校、科研院等单位抽调大量的干部前往苏北支援建设。

经过数年的全力建设,最终韩培信兑现了当年的承诺,让苏北地区得到了前所未有的大发展。当年一直贫穷落后的八滩镇也在这次机遇中得到了前所未有的发展,成为了江苏排名靠前的百强名镇,拥有上百家优质企业。

苏北地区能有如今的繁荣景象,全赖当年韩培信对于苏北地区的倾斜扶持。

除了对苏北大力扶持外,当年韩培信在江苏创造的另外一个奇迹就是为华西村的出现创造了条件。

当年韩培信提出“加快发展苏北,积极提高苏南”。前面我们聊了关于韩培信集中资源,重点帮扶发展苏北的事,那么在“积极提高苏南”上韩培信又是怎么做的呢?

这就不得不提到在韩培信主政江苏期间所创造的“苏南模式”。

华西村与“苏南模式”

1980年,韩培信回到江苏担任省长之后先后实地走访了苏南各地,并初步形成了一条以无锡东亭镇为试点,依托上海、苏州、无锡大工业,发展乡镇企业的建设思路。

随后便在苏南地区以农业为基础,城市工业为中心,大力发展乡镇企业,建设小城镇。

这条建设思路后来取得了极大的成效,被总结为“苏南模式”,并得到了邓公的极大肯定。

而在“苏南模式”中,华西村又是极为特殊的。改革开放之初,我国根据安徽凤阳县小岗村的工作经验,在全国范围内实行家庭联产承包责任制,但是华西村的情况却是十分特殊。

时任江阴县(市)人大常委会副主任、华西大队党支部书记的吴仁宝找到了韩培信,并向其汇报了当时华西村的实际情况。

华西村此前就已经有不少的村办企业,并且经过多年的集体经济模式,土地都已经填成了便于机械化作业的地块。

如果实行包产到户的话,实际上并不利于华西村发挥原有的生产优势,因此希望能够不进行“承包责任制”改革。

在了解到华西村的情况之后,韩培信同意了吴仁宝的想法,没有在华西村强制推行家庭联产承包责任制。

而华西村在之后的时间里,发挥集体经济优势,将乡办企业做大做强,一跃成为了“全国第一村”,走出了一条不同于其他地区的发展之路。

后来华西村的经验,被总结为“一包三改”,大力促进乡镇企业改革与发展,加快小城镇建设。

2004年退休,儿子韩建华官至副厅

而在韩培信主政期间,多次将华西村的实践经验在全省进行推广,帮助乡镇企业做大做强,推动乡镇企业招商引资、更新技术。

积极促进苏南与长三角经济中心的上海进行接轨,实现经济、资源、技术的整合,为苏南后续的发展创造了条件与基础。

2004年,韩培信从领导岗位上退了下来,但仍然关心江苏经济和社会发展,积极热情支持省委、省政府工作。

2006年用个人积蓄设立“江苏韩培信扶持响水孤儿贫困学生基金会”,先后扶持苏北和四川绵竹等地孤儿贫困学生3000多人次。

而当年在韩培信的建议下,从原本在省直机关里面担任的副处级岗位上下沉至基层,主动“下放”到滨海县担任副县长,支持当地的发展。此后在苏北地区持续推动当地的经济建设与脱贫工作。

起初韩建华的夫人对此并不是很理解,但最终韩建华不仅说服了自己的夫人,并还将自己的儿子也送到了基层锻炼。后来韩建华官至盐城市政协副主席(副厅级)。

2017年1月15日韩培信因病医治无效,在南京逝世,享年97岁 。

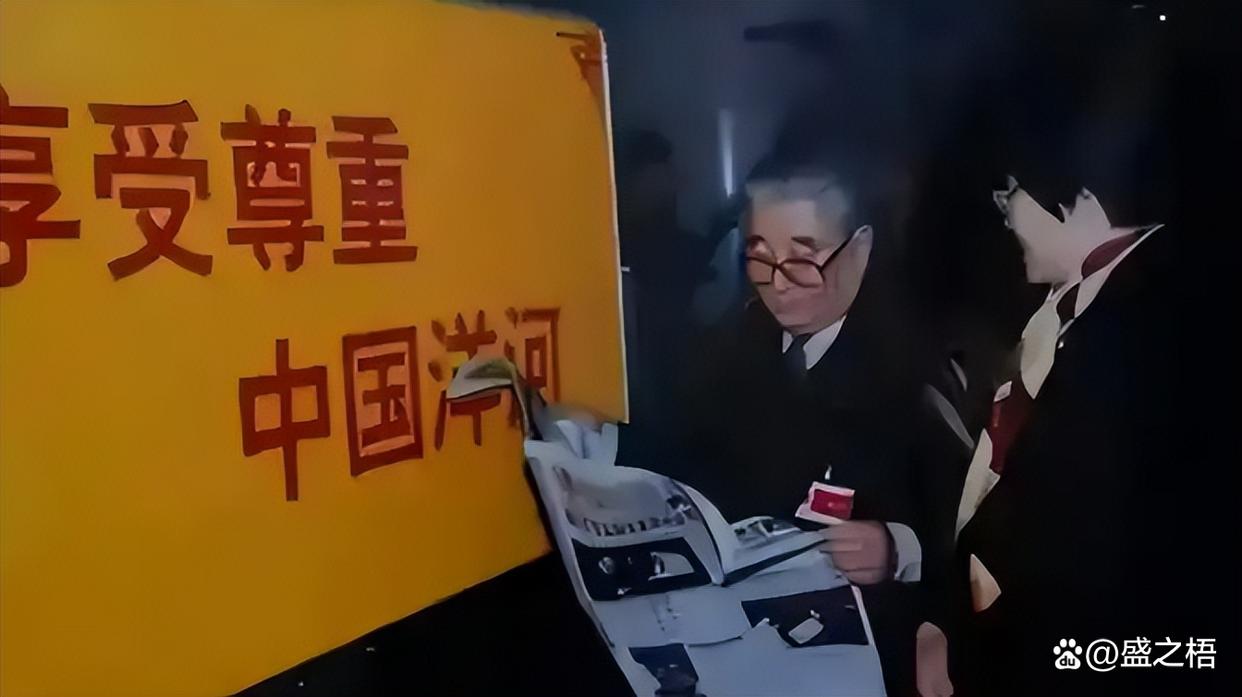

1月19日上午,韩培信同志遗体告别仪式在南京殡仪馆举行。诸多党和国家的重要领导人到场调研,送别这位为江苏的发展做出过巨大贡献的老革命家。

如今,苏北抓住“一带一路”“长江三角洲地区区域规划”等国家战略规划,已成为华东地区重要的经济增长极和中国经济发展最快的地区之一。

没有韩培信,就不会有今天的苏北。