一场惊心动魄的权力较量,直接决定了上千万人的命运。公元1398年,刚满22岁的朱允炆坐上了明朝皇帝的宝座,刚上位就像刚学会走路的小孩,前面还没走稳,后头就有人盯着他。他的登基本应是承继祖业、掌控江山的高光时刻,却硬生生变成了一场群众围观的大型闹剧。你有没有想过,年纪轻轻的皇帝为何最终下落不明?他的失踪到底是真死了,还是被谁藏起来了?今天咱们就聊聊建文帝那桩离奇遭遇,看明初的宫廷权斗到底藏了多少谜团。

建文帝上台绝不是一片歌舞升平,刚坐稳龙椅,家族里的大佬们就开始坐不住了。一派说:中央集权必须得巩固,藩王不收拾早晚养虎为患。另一派咋想?觉得藩王那可是毛主席的亲哥弟兄,凭什么随便动?两边就像拔河比赛,谁也不肯松手。建文帝一边想剪权,一边有人咬着牙死命反抗。朱棣这位三叔不光腕力十足,还带兵出身,早早地在后院磨刀霍霍。究竟谁能笑到最后?先局面跌宕起伏,咱们细聊。

建文帝做了个全力削藩的大动作,但这事要慢工细活,不能一棍子打死。可咱这位新皇帝火气挺大,觉得越快越好,尤其盯上了燕王朱棣。你要知道,这朱棣可不是一般人——他兵权在手,地盘在北方,底气十足。建文帝的削藩像大扫除一样,刚动手,北方的风云就变了色。政策一出,百姓茶余饭后都在议论,有的觉得皇帝太冲,有的心疼燕王被逼急了。朝堂像菜市场,每天都有新说法,有官员支持,有官员反对,老百姓更是看得云里雾里,就等着看谁出牌。

削藩一波操作,建文帝满心以为能一举收服人心,可惜现实骨感,局面挺快就变了。靖难之役一开,燕王朱棣带着大军轰轰烈烈杀奔南京,而建文帝这边,不少文臣像在下棋,每走一步都得掂量半天,拖泥带水。齐泰、黄子澄这些大臣嘴上呼风唤雨,到了真刀真枪的时刻有点脚软。表面上,朱棣起兵只是“清君侧”——摆明说不是要造反,是怕有坏臣在身边搅事。但谁都明白,这牌面一打出来就是要和建文帝争命。朝堂似乎安静了一下,其实暗地里各路人马都在蠢蠢欲动。反对声音也不少,有人觉得“安定才是王道”,别折腾了;有人警告削藩太急,会出大乱子。

就在外人都以为这场拉锯战耗下去,朱棣突然来了个绝地反击。表面装病,实际偷偷布置兵马,甚至派自己的儿子偷偷混进京城打探消息,活脱脱一出谍战大片。建文帝本想靠人多势众,结果反倒被绊住了手脚。朱棣一路杀到南京,最后一次大决战像是剧里突然翻脸的角色,门口的大火蔓延,建文帝和皇后、太子下落不明。之后,官方坚持说他们“自焚”了,可细节一大堆疑点:尸体烧焦看不清脸,墓地也没个准信。燕王朱棣顺势登基,朝堂变天。前面种下的种种伏笔——冒充病人、暗地布兵、收买内应,终于全爆发。很多人才猛然醒悟,这权力背后是你死我活的较量。

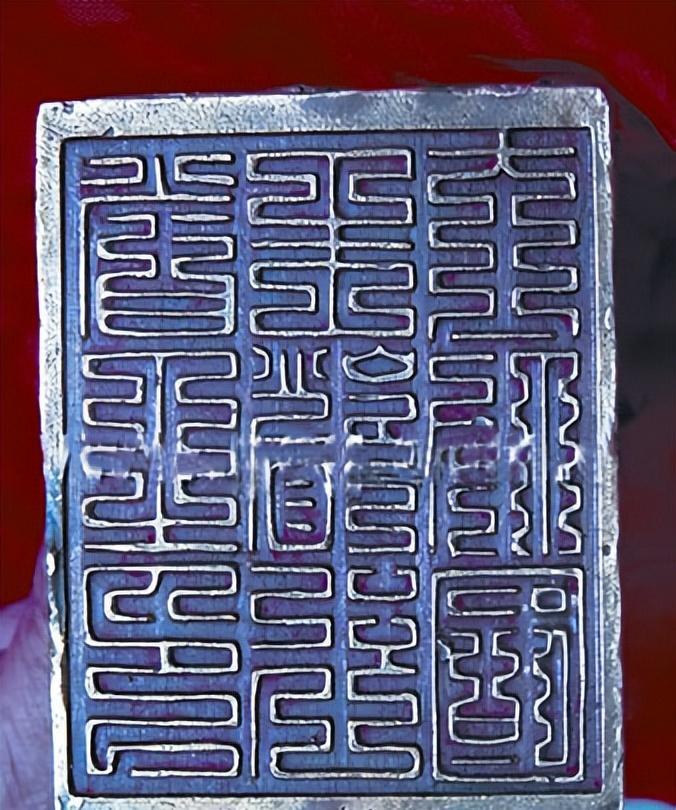

表面上建文帝已死,赵家彻底换了主人,天下归于平静。可大多数人心里都明白,这种“平静”只是表层。朱棣紧急下令搜寻建文帝下落,甚至发动郑和七下西洋,各种传说满天飞:有人说朱允炆变成道士躲到深山老林,有人说他流落到民间当了普通百姓。更神的是,贵州安顺冒出来一个家族,说他们手里有“奉天之玺”,对外宣称是建文帝的真遗物。专家考察之后表示,印章像是真的,但真真假假谁也说不好。各方分歧越来越大,有人信这些传说,有人认为就是谣言。皇帝的命运竟然成了悬疑剧,永远没有答案,反而让危机更加刺眼。

要说建文帝的事儿,怎么听都像连续剧。你说吧,新官上任三把火,结果烧到自己家门口。削藩想得挺美,手法又太急,最后刚削完大了——弄巧成拙。这事儿要是让我假装夸夸正方,也只能说:中央集权确实重要,削藩确实有必要,但急起来连自家兄弟都给逼急了,活生生把明朝搅成了一锅粥。反方呢?对建文帝仁政赞一句,那是“快刀慢磨”,结果到底还是被朱棣这把快刀截胡了。你看看这局里,谁都不是绝对胜者,谁都踩了坑,倒霉的还不是老百姓:朝堂风云变幻,他们才是最容易被忽略的一群人。这段历史,越想越觉得费解,明明是家族内部的恩怨,最后害得满城风雨,你说这削藩到底是功还是过?真有点儿“假装聪明,其实自找麻烦”的意思。

建文帝最后到底是死了还是活着?南京自焚的记录真假难辨,贵州流传的印章又是真是假?你是相信官方史书记载,还是更愿意相信民间那些传奇故事?朱棣的胜利到底靠的是兵力还是阴谋?权力争斗中到底有没有赢家?有人说削藩是维护国家统一,有人说那是自毁长城。历史的谜底还没揭开,谁才是真正的受益者?欢迎留言讨论,你站哪一边?

举报/反馈