近期,一则震撼国内的新闻将华西村再次推向舆论风口浪尖。这个曾经辉煌一时的”天下第一村”,在2023年以1元的价格将80%的股权转让给了江阴市政府。从年产值数十亿到负债400多亿,从村民人均存款600万到不得不寻求政府援助,这个让无数人向往的”共同富裕样板”,用62年的时间完成了一场惊人的转变。究竟是什么原因,让这个被誉为”社会主义新农村典范”的华西村,在短短几十年间就跌落神坛?这背后又有着怎样令人深思的故事?

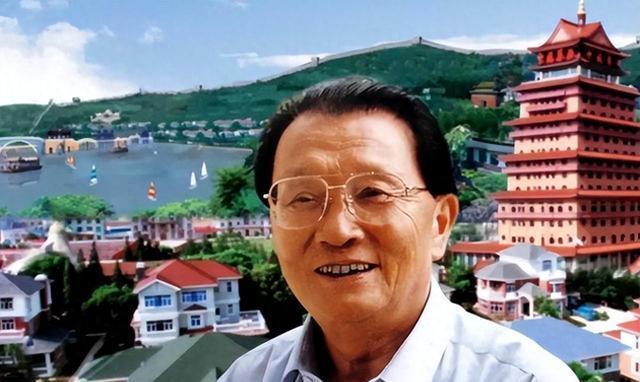

让时光倒回1961年,那时的华西村还是一个贫困的小山村。在这个连一头猪都买不起的穷乡僻壤,29岁的吴仁宝临危受命,接任了村支书的职位。谁能想到,这个看似普通的任命,却成为了华西村腾飞的转折点。

吴仁宝上任伊始就展现出了过人的胆识和魄力。在那个年代,他带领村民改良土壤、治理水利,短短两年就让粮食产量翻了一番。更让人惊叹的是,1969年,在”以粮为纲”的特殊年代,他冒着巨大风险偷偷创办了一家小型五金厂,为华西村的工业化发展埋下了种子。

随着改革开放的春风吹来,华西村迎来了腾飞的黄金时期。在吴仁宝的带领下,村里的产业不断壮大,从纺织到化工,从建材到钢铁,产业版图不断扩张。到90年代末,华西村的年产值已突破10亿元,成为远近闻名的富裕村。

进入新世纪后,华西村的发展更是如火如荼。2001年,华西村一跃成为全国首个集团化运作的农村。村民们住进了160平米的别墅,开上了豪车,人均存款更是突破百万。这个”天下第一村”的神话,让无数人艳羡不已。

然而,从2003年吴仁宝退休,将村支书的位置传给儿子吴协恩开始,华西村的发展轨迹悄然发生了改变。家族式管理模式日益凸显,人才流失严重,企业活力逐渐丧失。更要命的是,在产业转型的关键时期,华西村仍然固守传统制造业,错失了转型升级的最佳时机。

2008年全球金融危机的到来,成为压垮华西村的最后一根稻草。传统产业遭受重创,盲目投资的项目接连亏损,债务负担急剧攀升。到2018年,华西集团的负债已高达389亿元。被迫出售上市公司华西股份的控制权后,华西村的困境仍未得到根本性改善。

最终在2023年,这个曾经的”标杆村”不得不做出了一个惊人的决定:以1元的象征性价格,将集团80%的股份转让给江阴市国资委。这一转让,不仅标志着华西村辉煌时代的终结,也给中国农村集体经济的发展敲响了警钟。

这则消息一经传出,立即在网络上引发热议。不少网友都为曾经的”天下第一村”感到惋惜,纷纷发表自己的看法。

“以前去华西村参观的时候,简直被震撼到了,32层的迪拜大楼金碧辉煌,村民家家户户住别墅开豪车,谁能想到现在会变成这样?”一位曾到访过华西村的网友如是说。

还有网友直言不讳地指出:”这就是典型的富不过三代啊!老书记吴仁宝在的时候,华西村确实干得不错,但接班人没有老一辈那种艰苦创业的精神,光想着守着现成的家业吃老本,能不垮吗?”

“说实话,华西村这样的结局真不意外。”有资深财经评论人这样分析,”一个企业想要基业长青,光靠一家人说了算肯定不行,现代企业管理讲究的是制度化、专业化,家族企业这种模式迟早会出问题。”

对于华西村大举举债投资的做法,也有不少网友提出质疑:”盲目多元化就是在找死,搞房地产、玩金融,这不是脱实向虚吗?一个农村集体企业玩这些,不是关公面前耍大刀吗?”

更有人一针见血地指出:”华西村的问题根子在于fixed mindset(固定思维模式),守着传统产业不放,不思创新转型,这不就是坐吃山空吗?现在的经济发展,谁还靠传统制造业一家独大啊!”

不过也有网友抱持同情的态度:”华西村在那个年代能做到那种规模也不容易。只是时代变了,不会与时俱进,再大的船也会搁浅。”