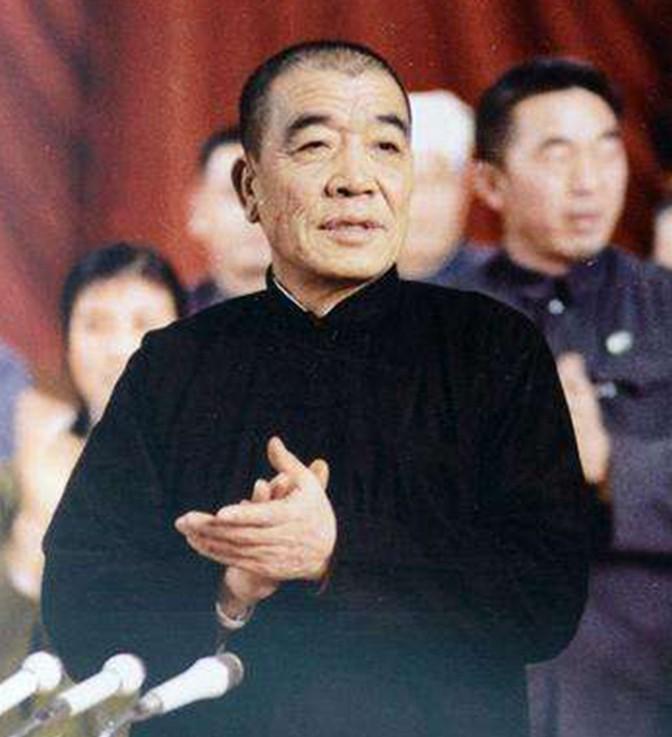

陈永贵的生命中有过两个高光时刻:一个是在田间地头,带着乡亲们创造了大寨奇迹;另一个是在国家领导层,成为共和国历史上极为特殊的一位副总理。然而,这样一位曾经叱咤风云的人物,晚年时却过得无声无息,甚至去世后也显得格外低调。然而,他的追悼会上,那通神秘的电话和一位老朋友的出现,却让人们重新将目光投向这位传奇人物的一生。

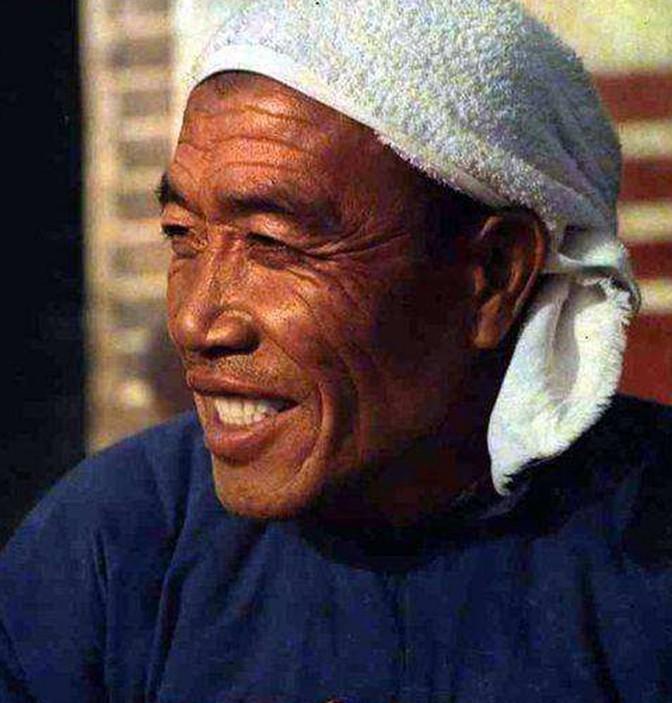

1950年代,大寨村的名字几乎无人知晓。它是山西昔阳县的一个穷村子,地处丘陵地带,山多地少,土地瘠薄,水源匮乏。村民们靠天吃饭,粮食产量低得吓人。春天种下希望,秋天收获失望,这似乎成了当地的常态。然而,1952年,陈永贵接任村支书后,这种局面有了变化。

陈永贵是本村人,性格倔强,干劲十足。他上任后,提出了一个“笨办法”——修梯田。村里的山坡多,地势陡,为了让土地能蓄水保土,村民们开始用最原始的工具,在山坡上开出一层层梯田。这个工作极其辛苦,需要大量的人力和时间,但陈永贵咬牙坚持。他带头干活,风里来雨里去,甚至住在地头。村民们看着这个领头人如此拼命,也不好意思偷懒,渐渐都被他带动起来。

修梯田只是第一步。陈永贵还组织村民修水渠、建蓄水池,通过改良土壤和管理水源,让土地的利用率大幅提高。这些措施,很快就让大寨村的粮食产量稳步提升。这是一个在当时的环境下近乎奇迹的成就。

大寨的成功很快被上级注意到。陈永贵的故事被汇报到更高级别的领导那里,成了全国农业生产的一个样板。1960年代,毛泽东提出了“农业学大寨”的口号,大寨村的经验开始在全国范围内推广。陈永贵也因此成为全国知名的“农民领袖”,他的形象被塑造成了基层干部的典范。他不仅是一个村支书,更成了一个象征。

陈永贵的成名并不仅仅是个人的荣耀。对于当时的中国来说,农业问题是国家发展的核心问题之一。大寨村的成功,虽然有其特殊性,但也给人们提供了一种希望:在艰苦的条件下,只要肯干、能干,就能创造出奇迹。然而,奇迹的背后,也埋下了一些隐忧。大寨模式是否能在全国推广?这种依靠极端人力投入的农业方式,是否具有普遍意义?这些问题在当时并没有充分讨论,但却在后来逐渐显现。

1975年,陈永贵的仕途迎来了一个高峰。他被任命为国务院副总理,负责全国的农业工作。这一任命在当时引发了不少议论。一个农民出身的基层干部,直接进入国家领导层,这在共和国的历史上并不常见。陈永贵的履历,和那些从正规院校毕业、经历了多年官场历练的官员相比,显得格外特殊。

上任后,陈永贵继续推广大寨模式,试图将这一经验复制到全国各地。然而,农业问题的复杂性远超他的想象。中国幅员辽阔,各地的自然条件和经济基础差别巨大,很多地方根本无法照搬大寨的经验。推广过程中,出现了一些形式主义的问题,甚至引发了一些地方的混乱。陈永贵的政策开始受到质疑,他个人的能力和经验也受到了一些批评。

与此同时,陈永贵也面临着巨大的政治压力。作为一个农民出身的领导人,他在高层的地位显得有些尴尬。他的言行举止,常常被人议论。他的坚持和倔强,在基层可能是优点,但在复杂的政治环境中,往往显得不够圆滑。

1980年,陈永贵辞去了副总理职务,离开了政坛。这对于他来说,既是一种解脱,也是一种落寞。从一个农民到副总理,他走完了一个几乎不可能的轨迹;但从副总理到普通人,他又回到了最初的起点。

辞职后的陈永贵搬到了北京,过上了相对低调的生活。他的健康状况却逐渐恶化,多年的吸烟习惯让他患上了肺癌。1986年3月26日,陈永贵因病去世,终年71岁。

他的追悼会被安排在八宝山,这本是对副国级干部的尊重。然而,就在追悼会之前,陈永贵的家人接到了一通电话。电话那头的人语气平静,但内容却让人印象深刻:“如果有其他领导,我就不去了。如果没有,我就去。”对方没有透露自己的身份,也没有多说一句话。家人虽然心存疑惑,但仍然按照他的要求回复了。

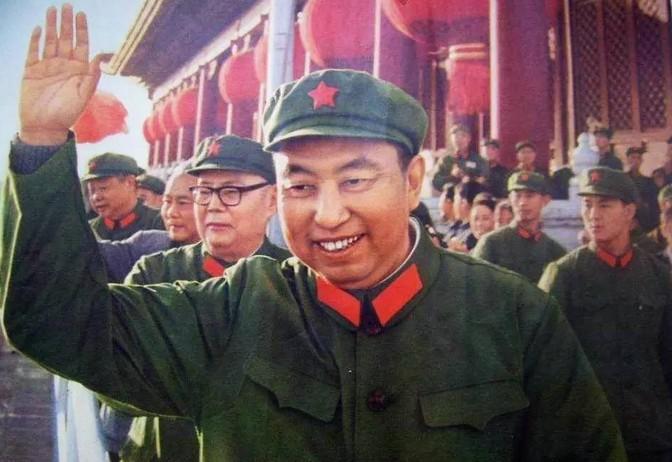

追悼会当天,一辆高级轿车低调驶入八宝山。从车上下来的人,戴着变色眼镜,穿着风衣,虽然刻意低调,但周围的群众还是很快认出了他——他是华国锋。一位曾经的国家领导人,以这样低调的方式出现在陈永贵的追悼会上,这一场景,让现场的人既感动又感慨。

华国锋全程沉默。他对着陈永贵的遗体三鞠躬,然后默默地流下了眼泪。他绕着遗体走了一圈,与陈永贵的家属握手,也没有多说一句话,便离开了现场。追悼会结束后,关于这通电话和华国锋的到来,人们议论纷纷。有人认为,这是老朋友之间的一种默契;也有人猜测,这样的低调,或许是因为当时的政治环境。

陈永贵和华国锋之间的关系,并非简单的上下级关系。他们都经历了那个特殊的年代,也都在各自的领域做出过重要的贡献。华国锋的低调现身,既体现了他对陈永贵的尊重,也让人们感受到一种超越政治的个人情感。

陈永贵的一生,是一个从农民到国家领导人的传奇,也是一个充满复杂性的历史故事。他的经历,不仅仅是个人奋斗的结果,更是那个时代的产物。而在他的生命终结时,那通电话和那位老朋友的出现,又让这个故事增添了一份特殊的温情。

1980年,陈永贵辞去副总理职务后,回归了普通人的生活。他搬出了此前的住所,住进了北京复兴门附近的一处高级公寓,与妻子和年幼的儿子共同生活。这套公寓是国家为他安排的,虽然条件不错,但生活却显得格外安静。他不再参与政治事务,也不接受媒体采访,开始远离公众视线。

辞职后的陈永贵,仍然保持着他一贯的习惯。他每天早上早早起床,喜欢在院子里来回慢走,偶尔打听一下大寨的近况。他对大寨依然牵挂,时不时会和老乡通电话,问问村里的粮食产量和村民生活。尽管已不再插手具体事务,但他心里始终惦记着这个让他声名远扬的地方。

然而,闲暇的生活并没有带来身体上的安康。陈永贵有一个多年的爱好——抽烟,而且烟瘾很大。卸任后,他的烟瘾反而变得更重了。据说,他一天可以抽好几包烟。有人劝他少抽一些,他总是笑着摆摆手,说“老了,就这样吧”。

1986年初,他开始感到身体不适。医院的检查结果很快出来——肺癌晚期。这是一个让家人和朋友都难以接受的消息。陈永贵自己倒是显得很平静,他对家人说:“71岁了,已经算是高寿。别太难过。”但实际上,这个坚强了一辈子的老人,心里未必真的坦然。他的病情发展得很快,几乎没有给他和家人留下过多准备的时间。

3月26日,陈永贵因病去世,终年71岁。消息传出后,不少曾经和他共事过的人感到惋惜。他的一生跌宕起伏,经历了从农民到国家领导人的辉煌,也见证了晚年生活的孤独与落寞。他的追悼会被安排在八宝山,这是一位副国级干部应有的礼遇。

追悼会前一天,陈永贵的家人接到了一通电话。电话那头传来一个熟悉但又模糊的声音:“如果有其他领导,我就不去了。如果没有,我就去。”对方没有多做解释,也没有透露自己的身份。家人虽然有些疑惑,但还是答应了他的要求。

追悼会当天,很多人来到了八宝山,为陈永贵送行。这其中有他的家人、老乡,也有曾经的同事和朋友。追悼会的气氛肃穆而沉重。就在大家准备进入告别厅时,一辆黑色轿车缓缓驶入现场。车门打开,一个戴着变色眼镜、身穿风衣的中年男子走了下来。他的举止低调,却让人不由自主地注意到他。有人认出了他——这是华国锋。

华国锋是陈永贵曾经的同事,两人都在特殊的历史时期进入了国家领导层。尽管后来各自的道路不同,但他们之间的关系并不疏远。华国锋走进告别厅,对着陈永贵的遗体深深鞠了三躬,然后站在那里,久久没有移动。他没有说话,眼中却噙满了泪水。

在场的人都被这一幕触动了。华国锋的神情中,有一种难以名状的悲伤。他绕着陈永贵的遗体走了一圈,又和陈永贵的家人握手,依然没有说一句话。随后,他转身离开,坐上轿车,消失在众人的视线中。他的出现让追悼会增添了一份特殊的意味,也让人们意识到,在那段特殊的历史中,这两位曾经并肩工作的人,彼此之间有着怎样的友谊和情谊。

陈永贵的一生,是从田间地头走向国家领导层的传奇。他的经历既有辉煌的顶点,也有辞职后的平淡与落寞。他的去世带走了一个时代的记忆,而华国锋的低调现身,则为这段记忆增添了一抹深情。那通电话、那场沉默的告别,是对一位老朋友最真挚的怀念。