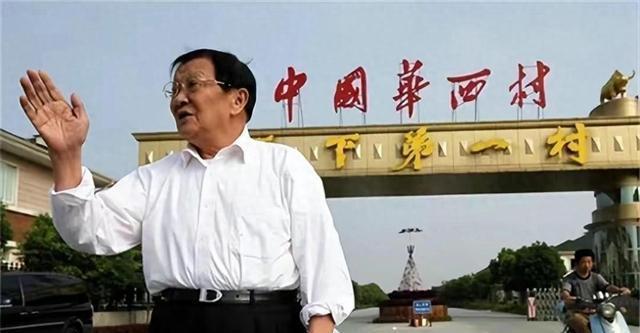

从人均600万到负债400亿,一个曾被誉为”天下第一村”的地方用30年时间完成了一次惊人的跌落。华西村的辉煌与衰落,就像一个荒诞的童话故事,却真实地在江南水乡上演。这里曾经家家住别墅,户户开豪车,就连最穷的村民都有着百万存款。但繁华转瞬即逝,当金钱的泡沫被戳破,整个村庄坠入了债务的深渊。

1950年的华西村,不过是江南一个默默无闻的小村落。那时的华西村和全国千千万万个农村没有任何区别,不到百户人家在贫瘠的土地上辛苦耕作,靠着一条小溪艰难度日。村民们面朝黄土背朝天,日出而作日落而息,却始终无法摆脱贫困的阴影。直到一个年轻人的出现,彻底改变了这个小村庄的命运轨迹。

1954年,大学毕业生吴仁宝担任了华西村村长。与其他农村干部不同,这位年轻的村长眼界开阔,思维超前。他深知单纯依靠农业生产无法带领村民真正富裕起来。在他的带领下,华西村开始了一场大刀阔斧的改革。

改善农田、兴修水利工程只是第一步。短短几年间,村里的可耕地面积显著扩大,土壤质量也得到明显提升。粮食产量节节攀升,华西村成为了当时少有的亩产吨粮村。随着村民收入的提高,一座座砖瓦房拔地而起,取代了原来的茅草屋,整个村庄焕然一新。

但吴仁宝的目光并没有停留在农业发展上。他敏锐地意识到,要想实现质的飞跃,必须发展工业。于是,他带领村民创办了第一家五金厂,这成为了华西村工业化的起点。

当改革开放的春风吹遍神州大地时,”家庭联产承包责任制”开始在全国推广。面对这一重大变革,吴仁宝却做出了一个出人意料的决定。他拒绝实行”分田到户”,而是将全村的土地集中给善于种田的人经营,其他村民则被安排到工厂工作。

这个决定在当时引发了不小的争议。村民们不理解为什么要放弃到手的土地,对吴仁宝产生了质疑。但他以自己的信誉向村民保证,并用实际行动证明了这个决策的正确性。

20世纪80年代,华西村的工业化进程全面加速。铸管厂、化工厂、纺织厂等各类企业如雨后春笋般涌现。吴仁宝创立的华西集团迅速崛起,村民们以股份制形式参与其中,共享发展红利。

90年代初,华西村的发展进入黄金期。村民收入持续攀升,住房条件不断改善。到了90年代中期,”天下第一村”的美誉不胫而走。别墅、豪车成为华西村的标配,村民的平均存款达到惊人的600万元。大批参观者慕名而来,华西村成为了全国瞩目的”明星村”。

这种繁荣一直持续到21世纪初。然而,在光鲜亮丽的表象之下,隐藏着难以察觉的危机。过度依赖集体经济、产业结构单一、企业管理粗放等问题逐渐显现。资金链紧张、经营亏损等问题开始困扰着这个昔日的”首富村”。

2013年10月,华西村的灵魂人物吴仁宝去世。此后,这个曾经辉煌的江南小村走向衰落的速度不断加快。多年积累的问题集中爆发,企业经营每况愈下,债务规模持续扩大。据统计,到2022年,华西村的负债已经高达400亿元。那些令人艳羡的别墅群渐渐蒙上了灰尘,曾经热闹非凡的街道变得冷清,昔日”天下第一村”的荣光逐渐褪去。

【网友热议】

望江南:华西村就像一个巨大的公司,吴仁宝是这个公司的CEO,他走了之后一切都变了。

江南烟雨:集体经济并不是洪水猛兽,关键是要有好的管理者和正确的发展方向。

东方明珠:发展太快有时候反而是坏事,就像一株植物,生长太快反而会倒掉。

苏州老杨:别人富起来靠分田到户,华西村富起来靠集体,也是一种另类的成功。

南京小王:过度依赖一个人的领导,这就是华西村最大的软肋。

常熟阿明:华西村的衰落告诉我们,企业转型和管理创新有多重要。

看着华西村的起落沉浮,不禁让人深思:一个村庄的兴衰,真的只取决于一个人吗?当我们为华西村曾经的辉煌喝彩时,是否也该反思其发展模式中的致命缺陷?从农业社会到工业文明,再到如今的数字经济时代,任何组织和企业都需要与时俱进。而过度依赖某个领袖人物,忽视制度建设和人才培养,终将为发展埋下隐患。望着那些逐渐褪色的别墅群,或许我们应该重新思考:什么才是一个乡村真正的可持续发展之路?