01立秋雨的影响

明日立秋,农民们心中不禁提起了十二分的小心。俗话说:“立秋雨不断,必定是灾年。”这话虽带三分夸张,却也道出了立秋时节降雨对农作物可能带来的严重影响。南方地区的晚稻刚刚完成插秧,而北方玉米正处于灌浆的关键阶段,过多的雨水对这些农作物来说无疑是致命的打击。然而,今年的立秋时节却遭遇了高温天气,这使得庄稼更需要阳光的滋养。在这样的背景下,降雨无疑给农民们带来了不小的困扰。

△ 南方晚稻的风险

立秋时的降雨对南方晚稻造成严重威胁,由于其根系尚脆弱,土壤积水易导致烂根。庄稼人担忧立秋时的降雨并非无稽之谈。南方的晚稻,其根系尚且脆弱,一旦遭遇土壤积水,便可能导致烂根,如同人在沼泽中挣扎,难以呼吸。

△ 北方玉米的困境

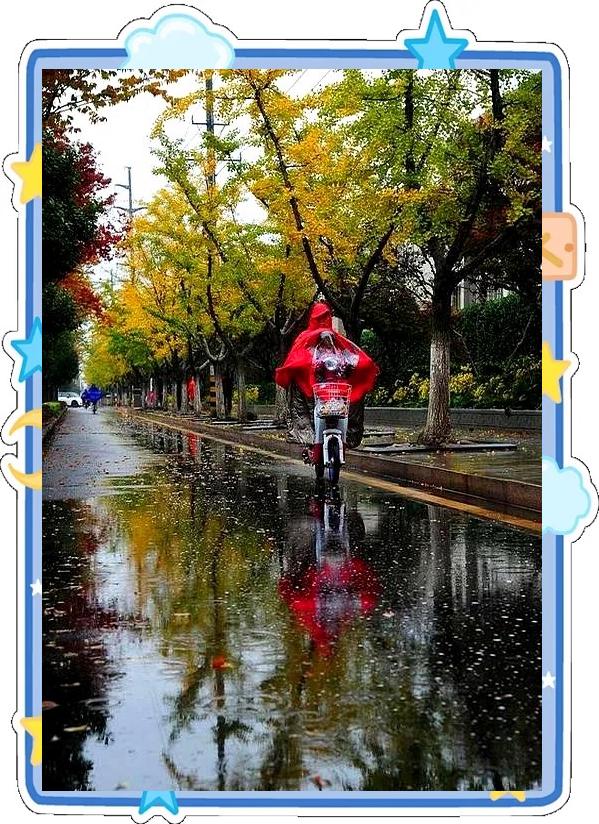

而在北方,玉米灌浆的过程需要昼夜温差来刺激淀粉的转化,若此时阴雨连绵,无疑是将庄稼置于恒温环境中,最终结出的玉米粒都可能是瘪瘪的,影响收成。北方玉米在立秋雨期间因缺乏昼夜温差影响淀粉转化,导致玉米粒瘪,减产严重。气象资料揭示,2016年立秋时节持续的降雨使得黄淮地区的玉米产量减少了15%,这一具体数据无疑为老农们的担忧提供了有力的佐证。现代科学进一步印证了古老谚语的深刻智慧。立秋后的多雨天气,往往是由于副热带高压系统南撤过程中与冷空气相遇,从而引发持续性的降水。

一旦这种天气模式得以确立,往往长达半个月之久都难见到阳光。以去年河南的秋涝为例,玉米地积水持续了超过三天,导致根系窒息而亡,甚至收割机都无法进入田间作业。

02农民的应对措施

△ 现代科技的帮助

如今,借助卫星云图,农民们能提前三天就做好排水准备,这无疑比过去那种只能寄望于龙的恩赐要高效得多。农民利用卫星云图进行提前预测,采取排水准备等措施,提高抗灾能力。在北方,山坡地正在修建鱼鳞坑,这些坑洼在雨季时能有效截流并保持土壤湿度。而在南方,高畦栽培技术正在得到广泛应用,它仿佛为稻田装上了一层防潮屏障。

△ 传统智慧的应用

在河北,一些合作社会在立秋之前为庄稼喷洒叶面肥,仿佛为它们穿上一层防雨的“护甲”。合作社通过喷洒叶面肥等方式保护庄稼,农业保险成为新的保障。这些传统的农耕智慧与现代科技相结合,为那些流传已久的农谚注入了新的生机。然而,面对极端天气带来的不可抗力,农业保险成为了农民们最后的保障。去年,山东莱西的农户王大山就因一场突如其来的暴雨损失惨重,但幸运的是,他及时购买了农业保险,并获得了8万元的理赔,从而保住了他的生计。

03极端天气的挑战

归根结底,二十四节气在古代就扮演着天气预报的角色。尽管现代手机已能查看天气状况,但许多老农民仍会密切关注立秋这天的云彩变化。当气象台预报全国八成地区明天将迎来晴天时,这对辛勤的庄稼汉来说无疑是个好消息,其喜悦程度不亚于中彩票。在田埂上,老张头朴实地说:“阴历七月的太阳可是宝贝,晒上一天就能顶上半袋化肥。”同时,地头的传感器显示土壤湿度适中,联合收割机也已加满油,这一切都预示着这场秋收战役将有一个良好的开端。