自古以来,皇帝这个职业就充满了危险,许多帝王都在不明不白中丧命。

然而,像建文帝朱允炆这样神秘失踪且下落不明的皇帝,尚属首次。

我们也面临着一个历史难解之谜:朱允炆当年是否真的逃离了京城?朱棣最终是否找到了他?

朱允炆即位前,他的爷爷朱重八已经几乎消除了他前进道路上的障碍。二十多个儿子和一个年长的孙子都被封为藩王,他们各自带领家眷和家丁在自己的领地上过着安稳的生活,除非受到召见,否则不得前往京城。

朱重八在临死前与朱允文进行了一次谈话,他说:“我已经将你的叔叔们都派去戍边站岗了,所以你可以安心地做皇帝了。”

朱允炆稍稍思索后焦虑地询问:若有外敌入侵,叔叔们尚能坚守,然叔叔们内心岌岌可危,我该如何自处?最终,朱允炆向爷爷表达了自己的决心:我将以仁义感化人民、以仁治国,若他们不从,我将削除封地;若依旧抗拒,我将挥动利剑。

朱允炆虽然没有什么雄才大略,但身为天子,年仅21岁,坐在明堂上,实则是一位年轻的君主,以当下的说法,可谓是一位尚未完全觉醒的年轻人。

在他爷爷临终之际,为他安排了几位优秀的老师,其中有学识渊博的方孝孺,还有齐泰和黄子澄。

文韬治天下比起杀戮成性的社会青年朱棣,朱允炆基础教育扎实,温顺孝道,对父母尊敬有加,对长辈也手下留情,可以说是比较宽厚仁慈了。

几位知识界人士为了加强朱允炆的统治地位和领土,纷纷劝说他,不要对待过于宽容,应该先采取强硬措施,否则将来可能会遭受不幸。

天涯何处无芳草,哪里有朋友不和,悄然离去,事情便了;但若是涉及家族子孙,非生即死,绝不容许床榻之旁还有亲人觊觎国家山河。

朱允炆自知非身经百战之辈,宽厚仁慈,明白光封藩王不足以阻挡叔叔们的野心,为免受其威胁,需削弱叔叔们的势力。

在建文元年,周王朱橚第一个被贬至云南,代王朱桂被贬至四川。次年,皇帝以大义灭亲的名义,废黜了岷王朱楩,将其降为庶人。而湘王朱柏则因破坏金融罪被判入狱。朱柏有骨气,不等朝廷来抓,便与家眷一起在自家宫内自焚。

然而,朱允炆并没有因此停止行动,随即逮捕了齐王朱榑,并将其降为平民。

这些场景看起来是不是很熟悉?虽然有刀有兵,还有势力,为什么他们却都束手就擒,没有任何反抗的力量?天下的一切,莫非王的土地。王法,就是王的法令,这千年的传统就是如此。

四叔朱棣登场了,他并非易与之辈,但对抗皇权的挑衅,也不是皇帝能轻易忍受的。

在叔侄正式交战之前,先让我们插入一个小故事。

在朱允炆还是个好学生的时候,有一次放学途中,他遇见了四叔朱棣。

在四周确认无人后,朱棣露出了一丝流氓气息,伸手拍了拍他的后背,轻蔑地说道:“没想到你这小子也有今天。”

朱棣对待皇长孙的行为在宗法严明的社会中是极不敬重的,朱允炆万万没想到自己的四叔竟然如此放肆,一时间陷入了茫然。

正在这时,皇爷爷朱重八到来,狠狠训斥了儿子朱棣一番。而此时,朱允炆并没有哭诉,反而解释说这是他和叔叔之间的玩闹。

朱棣已身历百战,领导着锦衣卫,年轻的朱允炆难免心生畏惧,对这位强悍而威猛的叔叔感到担忧。

总而言之,这个梗让我感到很熟悉,正所谓不是不报,只是时候未到。

姚广孝这位著名的和尚已经陪伴朱棣长达13年之久。他每天都在朱棣的身边唤起造反之念。姚广孝的唯一目的就是要将一顶白帽子送给朱棣,意味着朱棣的王位不稳,这一点显而易见。

姚广孝是那种典型的乱世之臣,他只要一个舞台,就能毁掉一个盛世。

朱棣认为,尽管目前如此,但并非反击的最佳时机,他主张扩充军力、加强武器训练,并确保粮食充足储备。

建文二年(1400年),朱棣开始假装疯癫,几乎让建文帝相信了他的伪装。

尽管双方都安插了卧底,但总体来说,朱允炆觉察到了朱棣的假疯,而朱棣也了解到朱允炆有意行动。于是,便找到了一个合情合理的理由来反击——以靖难之名,为父报仇,仿佛是正统的举动。就这样,尽管没人知晓朱棣要为朱元璋报什么仇,事情便此定了。

在接下来的两年里,事情变得相对简单了。你攻击我,我反击你,胜负难分一时。朱允炆这位宽厚仁慈的皇帝虽然对自己的叔叔出手,但他下达了严令:绝对不能让叔叔受到任何伤害。

就这样,败笔已经埋下。燕王几次命悬一线,却因这道不可违背的皇命而屡次死里逃生。

最终,朱棣燕王欺骗了宁王朱权,夺取了朵颜三卫,然后确保了对保定打济南的控制。山东的人民勇敢而顽强,长期抵抗不屈服。朱棣下令军队改穿南方的服装,径直向徐州沛县挺进。在凯歌的伴奏下,他们经过宿州、灵璧、扬州,一路走来,直到浦子口,随后过江,即将直捣黄龙。

朱允炆坐在皇宫中,深知形势已不可挽回,无法扭转局面。他毅然下令放火烧毁了皇宫,自此再无人生还,也再无死者尸骨可见。

在接下来的600多年里,关于朱允炆的传闻络绎不绝,有人传言他已经在大火中丧生,但更多的人则相信建文帝通过秘密通道成功逃脱,并化身为和尚,四处游历。

在明清时期的史料中,关于建文帝下落的记载虽然不少,但都含糊不清。

有人指出十三陵并无小朱皇帝的陵墓,南京城和凤阳城也不曾留存小朱皇帝的坟墓。

2006年,贵州镇宁布依族苗族自治县传来了一则重大消息:在该地发现了一枚刻有9个字的印章。

当然,建文帝在逃亡的39年里,多次进入贵州。

至今,湘黔、黔滇驿道经过的地方仍然保存着许多与建文帝相关的遗迹和传说。

王路平教授在现代历史学界享有盛誉,他的研究极为透彻。在他的著作《贵州佛教史》中,有一章专门探讨了建文帝与贵州佛教的关系,他认为建文帝曾剃发出家,并流亡至西南诸省。

其间他曾经在黔中兴建寺庙,离开黔之后,他所建造和居住的山寺,很多都成为了黔中著名的佛教圣地,因此可以说建文帝与明代贵州的佛教关系非常重要。根据这些历史资料和考证,建文帝曾经作为僧侣进入黔中,这一点毫无疑问。

建文帝能够安心前往的原因之一是,云贵驻军多为洪武年间南征的部队以及来自湖广等地征调而来的屯军,与驻守北方的燕军毫无联系。

建文帝登基后,像其祖父朱元璋一样,对云贵地区事务格外重视,这也为他日后在贵州的安全出行提供了保障。

侯绍庄,原贵州史学会会长、著名历史学者,持有不同的看法,认为建文帝逃往云贵的说法并不成立。

朱允炆想起了皇爷爷留给自己的袈裟和剃刀,开始出家,这一版本传说流传甚广,想必大家也有所耳闻。

这段经历实在引人入胜:和尚朱重八抛弃了僧袍,穿越坟山血海,登上皇位,然而他的孙子却从皇位的高处跌落,摈弃尘世烦恼,换上了和尚的衣服,匆匆地逃离了地底。

很可能,那个东吴时期的水闸出口就是玄武湖连着皇宫地道的一部分。

朱允炆在火烧王宫后下落不明,这一事件成了朱棣心中的一根刺,虽然他以“靖难”之名取得了实质上的权力,但这个隐忧伴随了他整整二十年。每当夜深人静之时,朱棣常常为自己的执政合法性不足而忧虑不安。

找到朱允炆,将其消灭。

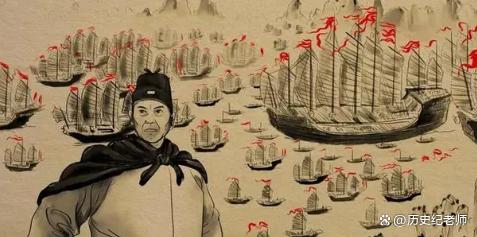

因在北京城附近的郑沟村之战中表现出卓越的智慧,马三保这个小太监深得朱棣的赏识。他不仅被赐姓郑,名和,还被派遣沿海路寻找朱允炆的踪迹。

郑和偶然启动了壮丽的航海历程,成为明朝皇帝朱棣的外交使者,向世界传播大明的声望,促进了中外文化的交流与贸易。

然而,天朝上国偏爱将政治置于首位,却忽略了经济利益,过度放任财政开支,导致了永乐朝的财政危机。

2008年,一座古墓在福建宁德被发现,其布局与装饰仿效了明皇陵,底座与长陵朱棣的相同,墓前矗立着一座舍利塔,塔身刻有“御赐金襕佛日圆明大师第三代沧海珠禅师之塔”二十字。

大致来说,塔文提到了一个事实:坟墓中葬有一位被授予明太祖赐予金襕袈裟的皇孙,他的法号是“沧海”,姓朱,是一位禅师。

宁德支提寺确实拥有一件明代的云锦袈裟,这件袈裟上绣有五爪金龙。

许多历史学家和文献学者猜测,这很可能是朱允炆的墓地。

据此,上官鼎兄弟创作了《王道剑》,描述了与朱允炆一同失踪的近臣郑恰以及明朝大将傅有德的孙子,在锦衣卫的途中追捕朱允炆并安全护送他到福建安定的过程。同时,小说描绘了傅有德孙子所创武术王道剑的威力,以此对朱棣的专横行径进行了贬斥,强调了王道的无敌性以及天理和人道的永恒存在。

最终,胡濙目睹了穿着五爪金龙袈裟的朱允炆,后者请他转告朱棣,表明自己已经去世。现在,他可以安心地做皇帝,享受夺来的江山,毫无忧虑地高枕无忧。说完这些,他服下了长效麻醉药,陷入了假死状态。

朱允炆在七日后苏醒,从此畅享锦绣山河,安然自得地度过余生,与朱家诸多短命皇帝相比,命运难测,谁能预料?