立秋在二十四节气里排第13,一般在公历的8月7日或8日,也就是太阳到达黄经135°的时候立秋就到了。意味着热天正在慢慢过去,秋高气爽的天气就要来了。不过,立秋和实实在在的秋季还是有区别的,比如江淮一带依旧炎热。

按科学划分季节的标准,要连续5天平均温度低于22℃才算秋天。不难看出,江准一带通常需要到九月下旬才真正入秋。立秋之后,虽然还有秋老虎,炎热也不会明显消退,但天气正在逐渐降温。白天热,晚上凉,温差也越来越大。

其实,“秋”字原本就是庄稼快熟的意思。立秋以后,南方多数地区的晚稻开始拔节、孕穗,棉花也开始进入裂铃吐絮的阶段,中稻和夏玉米也即将成熟。华南东部和西部的防旱防涝也开始如火如荼。虽然立秋后南方天气依旧炎热,但“立秋十天遍地黄”,说明秋天的脚步已然临近。而秋天的首个节气自然也就成了人们关注的焦点,题中俗谚便是其中之一。

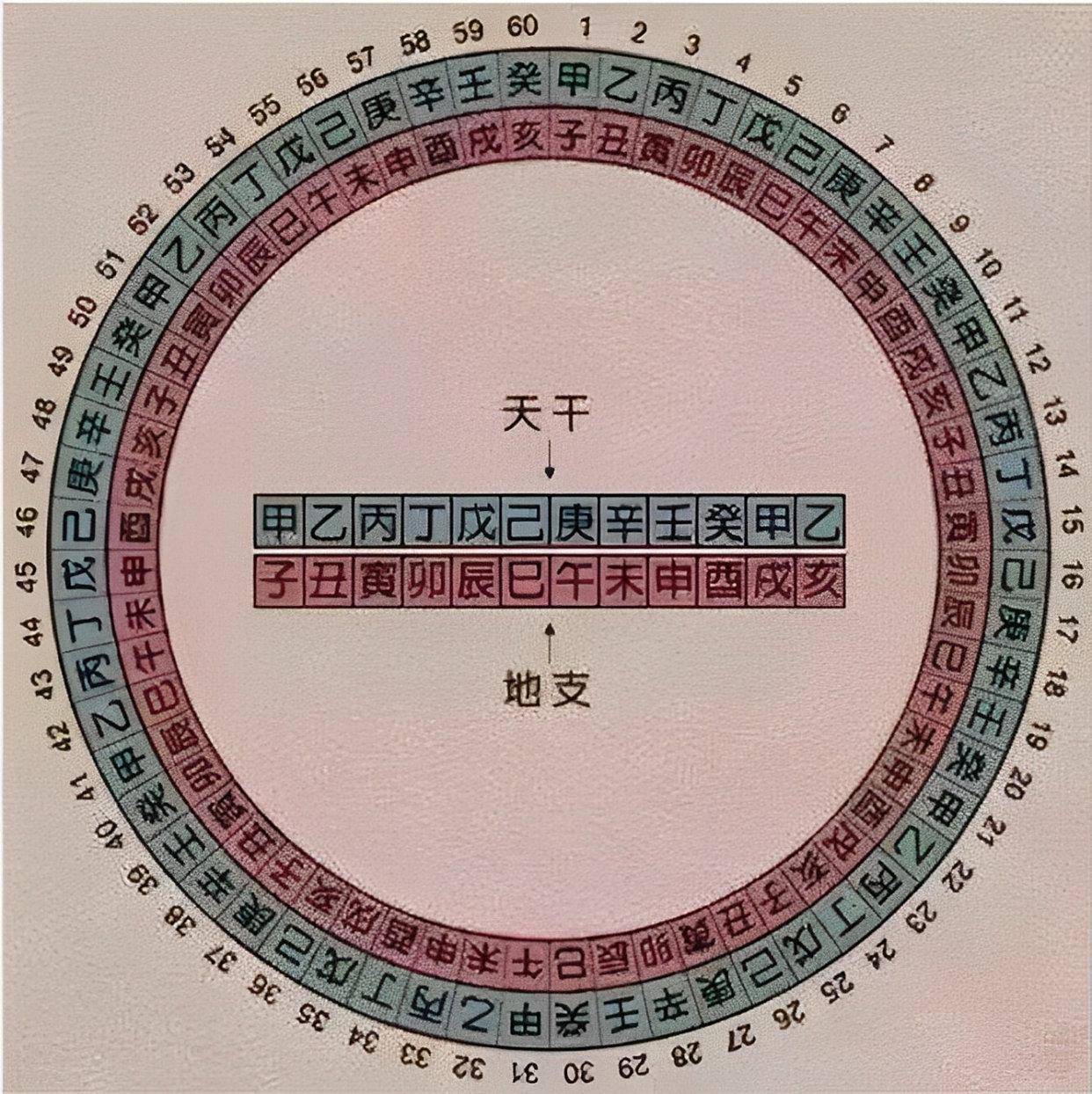

“土秋”的说法,其实是与流传数千年的干支历息息相关。今年立秋是公历的8月7日,对应农历闰六月十四。而“土秋”的说法,正是老百姓根据干支历推算而来,因为今年立秋当天在干支历中正好是戊申日。我们都知道老祖宗将世界的物质都归为五行(金木水火土),天干地支也不例外。

天干和地支都有自己的五行属性,天干地支配对组成六十甲子后,又产生了新的五行说法。古人将其跟五音十二律配合,就成了民间常说的纳音五行。而今年立秋日期是干支历中的“戊申”日,它的纳音五行叫“大驿土”,所以按照老祖宗的说法,今年立秋便属于“土秋”。

民间有“土秋淋透,收成管够”的说法。那么,这句话究竟有啥说法呢?老祖宗将“大驿土”视为路路畅通的象征,跟井泉水、涧下水这些清净之水,以及钗钏金等搭配起来则象征吉利。这句老话的大意是说,如果立秋那天有雨水降临,则意味着整个秋天的天气都会不错,庄稼也会因此有个有个好收成。

由于我国幅员辽阔,各地气候差异明显,秋天的到来并无统一标准。实际生活中有几种划分方法:二十四节气中以立秋为秋天的开始;天文学上以秋分为界;气候统计上一般把9至11月视为秋季;气象上则以连续5天平均气温降至22℃以下且高于10℃为秋季的起点。

因此,立秋相关的老话都带有明显的地域局限。比如有的地方说:“雷打秋,冬半收”,“立秋晴一日,农夫不用力”,就是说立秋听见雷,冬天收成就不好;立秋要是大晴天,庄稼人就不用操心天灾。另外还有“七月秋样样收,六月秋样样丢”,“秋前北风秋后雨;秋后北风干河底”,这些都是各地根据自己气候总结出来的经验。现在大多都居住在城市里,如果生活出行或者工作计划需要参考天气变化,仍需要依据当地气象部门发布的实时预报为准。