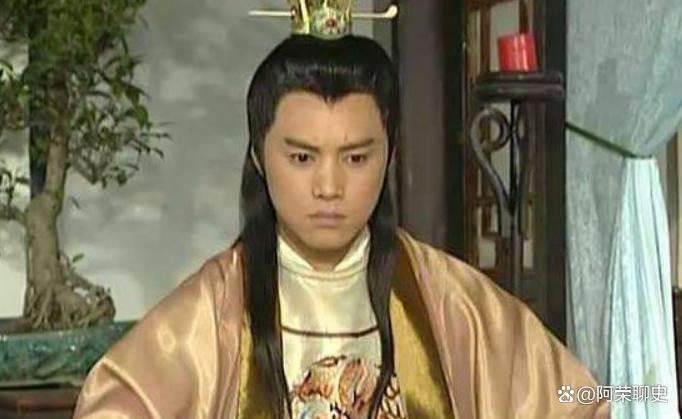

1398年,明太祖朱元璋驾崩,21岁的皇太孙朱允炆继承大统,史称建文帝。这位年轻君主接手的,是一个藩王势力膨胀、暗流涌动的帝国。仅四年后,一场以”清君侧”为名的叛乱,便将他的皇位与生命永远定格在历史长河中。

一、削藩困局:仁慈君主的致命抉择

朱允炆的悲剧,始于他试图挽救帝国集权的削藩政策。作为朱元璋嫡孙,他深知藩王割据对中央的威胁,登基后立即对周王、齐王等展开行动。但这位生性仁厚的君主,在面对最危险的叔父燕王朱棣时,却陷入了两难境地。

史载朱棣曾装疯卖傻,甚至派三子入京为质以自保,而朱允炆始终顾念亲情,未下杀手。这种优柔寡断,在1402年靖难之役爆发时成为致命弱点——当朱棣铁骑南下,建文帝竟叮嘱将领”勿使朕有杀叔之名”,直接导致前线将士束手束脚。

二、南京城破:三具焦尸的千古之谜

1402年6月,朱棣攻破南京金川门。据《明实录》记载,宫中火起,侍卫从灰烬中找出三具烧焦尸体,朱棣指认其中一具为建文帝,并举行葬礼。但这个官方结论从诞生起便漏洞百出:尸体无身份标识,墓地位置成谜,更遑论建文帝次子朱文圭在乱军中失踪的蹊跷。

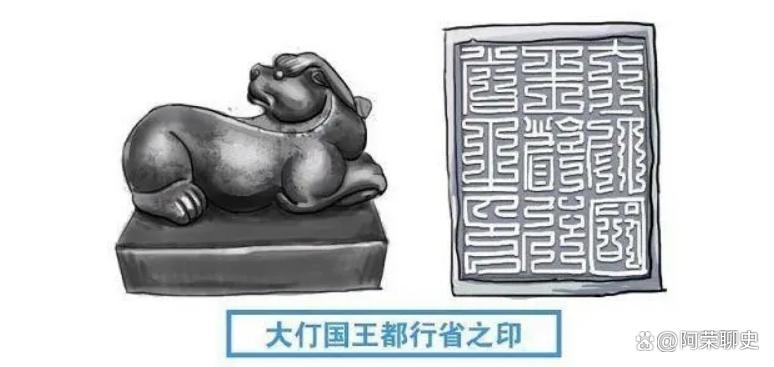

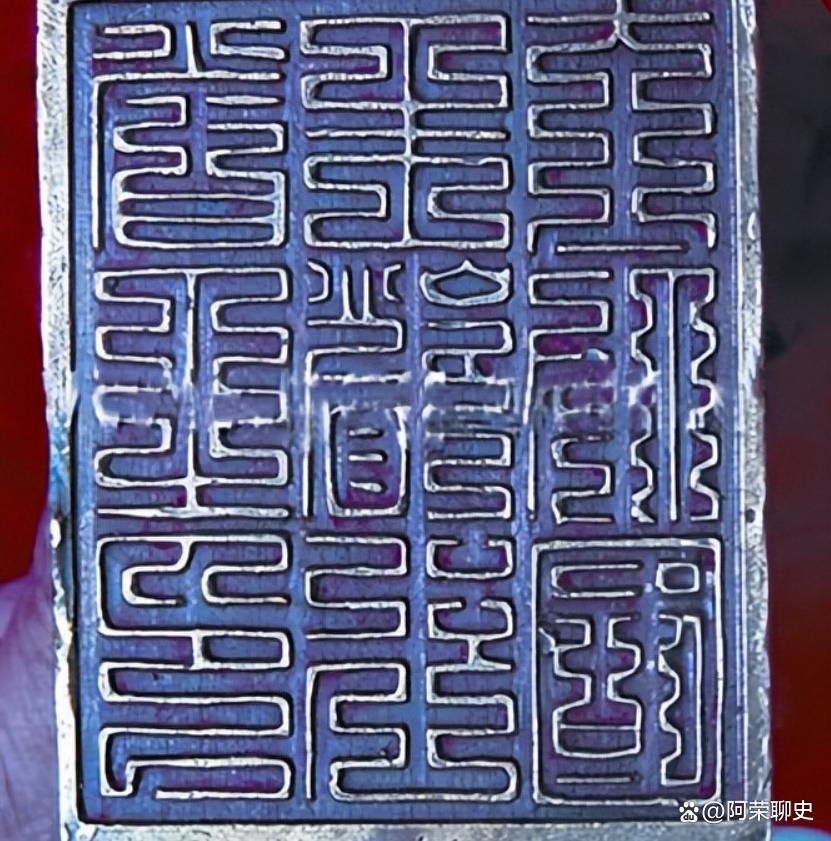

民间自此流传着更富戏剧性的版本:建文帝剪发为僧,在忠臣护卫下逃出南京。这个说法在2006年贵州安顺的发现中似乎找到佐证——当地一户人家出示的”奉天之玺”印章,经鉴定确为明初玉器,其族谱更记载着先祖为“逃亡帝王”。

三、海外寻踪:郑和舰队的隐秘使命

朱棣对建文帝下落的焦虑,远超常人想象。史载他在位期间七次派遣郑和下西洋,表面为宣扬国威,实则暗藏寻找建文帝的密旨。当郑和船队抵达印度洋时,确实打听到”有中国僧人云游至此”的传闻,但最终未能证实。

这种执念背后,是朱棣对皇位合法性的深层不安。尽管他通过编纂《永乐大典》、迁都北京等功绩赢得史家赞誉,但”篡位者”的标签始终如影随形。直到临终前,这位雄才大略的帝王仍要求秘密调查建文帝踪迹。

四、贵州隐居:一个帝王的平凡终章

在贵州安顺的深山之中,至今流传着”神秘僧人”的传说。据地方志记载,明初有北方口音的僧人在此结庐而居,教授当地孩童读书,临终前将一枚玉玺交给弟子。这个时间线与建文帝逃亡轨迹高度吻合,而”奉天之玺”的现世,更让学者推测:这位失败的帝王最终选择在西南边陲褪去黄袍,以布衣身份走完人生。

建文帝的悲剧,本质是理想主义者在权力游戏中的必然挫败。他试图用仁政化解藩镇危机,却因缺乏政治手腕葬送江山;他本可成为明初贤君,却因性格缺陷沦为历史谜案的主角。当2006年那枚玉玺重见天日,不仅揭开了一段尘封往事,更让后人看见:在帝王将相的传奇背后,永远跳动着真实的人性脉搏。

举报/反馈