江苏华西村曾是一个传奇故事的舞台,手握天下第一村的名号,不仅以豪华住宅和高收入闻名,甚至成为许多人的财富梦想。

在上世纪90年代,华西村的村民们过得像电影里的角色,开着名车、住着别墅,年收入比北上广的很多人都要高得多。

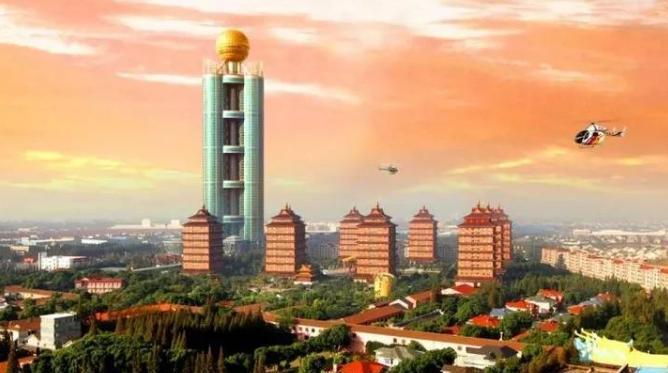

听说村里大到能建起翻版天安门和悉尼歌剧院,这可真是让人眼前一亮。

这一切的背后,正是村支书吴仁宝的独特玩法。

1960年代的华西村,可没有这么光鲜,村民的年收入还不足50块钱,连打油诗都带着一股苦味:人均日产半斤粮,有女不嫁华西郎。

可吴仁宝不满足于这样的现状,他顶着风险,带着村民办起了五金厂,刺激了村里的经济。

在改革开放的浪潮中,吴仁宝抓住机会,把村里的资金大手笔投入到钢铁和纺织行业,华西村的财富如滚雪球般越滚越大。

到90年代末,华西村的年收入突破了38亿,村民们年终分红动辄几十万,许多人家因此住上了欧式别墅,开上了进口轿车。

村里还花了30亿建起了328米的龙熙大酒店,光是大堂里的金牛雕像就重达一吨。

这样的繁华,仿佛是在告诉外界:富裕是我们村的特质。

但繁华的背后,问题也悄然浮现。

吴仁宝设定了共同富裕的规矩,村民们80%的工资都得交纳给集体,听起来美好,但实际上却成了村集体扩张的资金来源。

吴家人过得舒适,村民的利益却被一再压榨,外来打工者更是被排斥在外。

有人说:他们喝五粮液,我们连进别墅区都得拿通行证。

一种难以言喻的阶层分化在这里形成。

渐渐地,华西村的成功开始向内部发展积累压力。

吴仁宝虽从始至终做着决策,但他的权威也是建立在吴家铺子的基础之上。

随着年月的推移,吴仁宝去世了,接班人的吴协恩在接手后,并没有继承父亲的智慧与胆略,反而对华西村的未来采取了舒服的态度,沉迷于大场面,像买直升机搞空中游览这样的花招。

可惜,这种奢华并没有给村子带来预期的回报。

相反,在钢铁行业遇到产能过剩、环保政策的冲击后,华西村的王国开始显露危机。

到了2018年,华西集团的负债已经达到400亿,按人均计算,差不多每个村民都得背上1300万的债务。

那一刻,曾经的明亮梦境变成了一场噩梦。

随着经济的下滑,村民们发现华西集团的账本变得令人费解,投资海外矿产的损失不断扩大,酒店的入住率也不足三成。

曾经耀眼的金牛雕像最终被抵押换取流动资金,华西村的日子愈加艰难。

村民们开始聚众抗议,口号从相信吴书记转变为还我血汗钱。

曾经的华西招牌,如今不再自信而清晰。

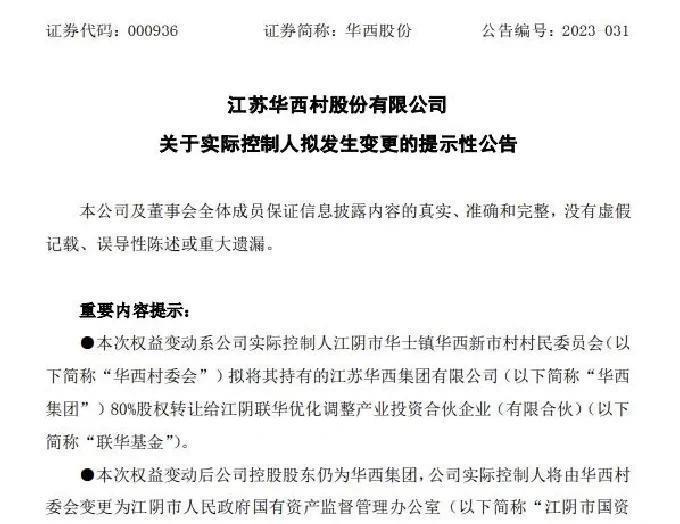

2023年,华西村最终挺不住了,以1元的价格转让了80%的股权。

昔日的辉煌在这纸公告下褪去,村民的别墅虽然依旧傲然屹立,但那些曾经的豪车早已不复存在。

曾经光鲜的龙熙大酒店,如今再无人问津,也成了无人打理的空壳。

小小的旅游景点,不再吸引旅行者,只有空荡荡的仿古街默默诉说着已逝的繁华。

如今,在华西村的街头,老人的叹息声时不时穿过耳边,曾经的笑声被压抑得无声无息。

吴协恩则在外界的压力下消失得无影无踪,村子里的人们有些迷茫,只能在吴仁宝的铜像前,埋藏着更深的无奈与期望。

再美的记忆,也无法掩盖现实的苦涩,这个曾经的财富神话,终于消散于历史的长河中。