01背景介绍与问题陈述

朱允炆在靖难之役后失踪,他的下落成为历史谜团,所有关于他去向的传闻都不足为凭,即便朱棣心知肚明侄子的藏身之处,帝王的心思深不可测,谁又能真正洞悉其心呢?

> 建文帝失踪之谜

谈及建文帝朱允炆的下落,历史记载扑朔迷离,众说纷纭。甚至有人揣测,朱棣其实心知肚明侄子的藏身之处。然而,帝王的心思深不可测,谁又能真正洞悉其心呢?

当年朱元璋在位时,对于继承人的选拔可谓费尽心机,甚至显得有些偏执。他早年历经磨难、英勇善战,然而在成为皇帝后,对于继任者的问题却变得谨慎小心。朱元璋最钟爱的长子朱标,是个温文尔雅且聪明的孩子,据说小时候便懂得“推心置腹”,连后宫的尊长们也都赞不绝口。然而,命运弄人,朱标因身体孱弱,在二十多岁时便英年早逝。那一年南京城春雨绵绵,朱元璋似乎一夜之间白了头。权力之争,亲情之痛,无不让人唏嘘。为了未来皇帝的顺利继位,朱元璋甚至不惜清洗昔日并肩作战的兄弟。但如此一来,在他离世后,这江山社稷也显得有些孤寂冷清。

> 朱元璋的选择与权力斗争

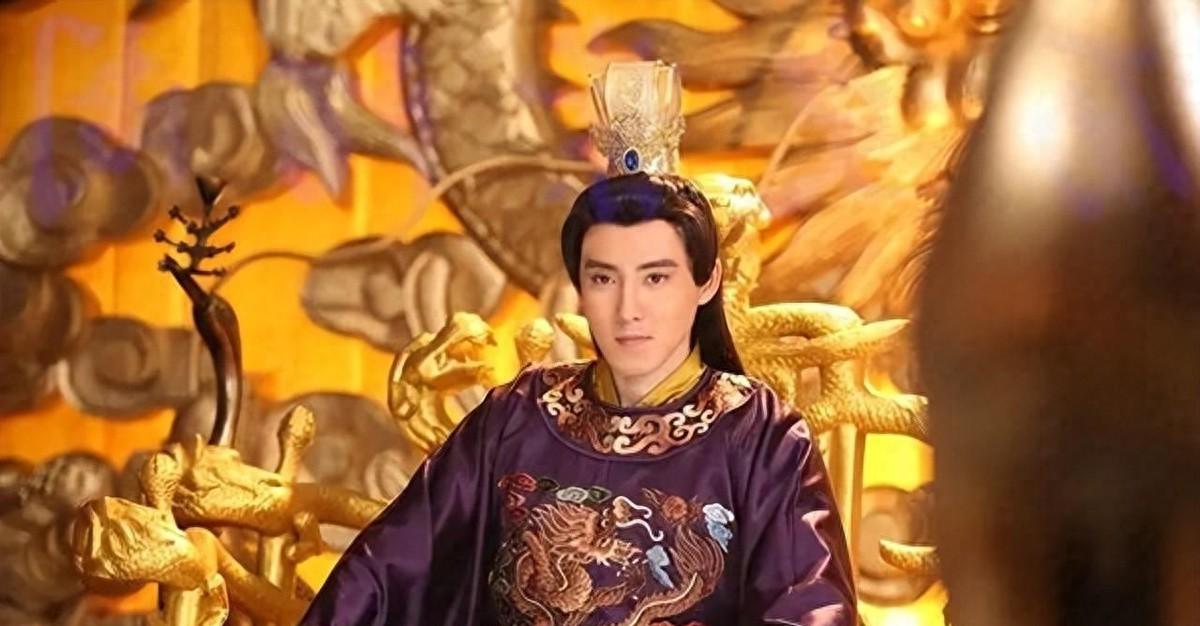

正是这位名为朱允炆的孙子,在尚未登基之际,便已身处舆论的风口浪尖。与朱元璋年轻时的果敢相比,他显得文弱且胆怯。史籍中记载,在他少年时曾不慎摔碎了一个花瓶,仅因一书吏的责问“龙子龙孙怎能如此?”便让他泪流满面。这样一位性格的人物,真的能够稳坐龙椅吗?然而,当时并无其他选择,朱元璋在明知未来可能面临的纷争与危机下,仍决定将皇位传给他。朱允炆继承皇位后面临内忧外患,与朱棣的权力斗争最终导致其丧失天下。

02靖难之役与建文帝的命运

> 朱棣的策略与战术

朱棣,这位一直在装疯卖傻的王爷,虽声称病重不出府,却暗中密电四方,联络旧部。传闻一夜之间,他的堂弟从北平秘密赶来,交给他一只绣有暗号的香囊。在这家国天下、生死一线的关头,亲情已然荡然无存。朱棣利用“清君侧”为名掩护其野心,在靖难之役中逐步击败反对势力,实则野心勃勃,意在天下。

> 建文帝的困境与最终去向

朱允炆刚一承继大统,便面临着一系列棘手问题。朱元璋生前布局虽稳,但内部却已暗潮汹涌。在“清君侧”与削藩的策略推动下,他最初便将手伸向了手握重兵的叔叔们。或许是因为黄子澄、齐泰的怂恿,或许是他自己心中的不安,他最终选择了强硬手段。然而,这一决策却引发了兵变,叔叔们纷纷被剥夺兵权,其中周王和代王更是在短短几年内丧命。有人形象地比喻这一过程如同“小鸡啄米”,逐渐削弱,直至最后只剩下最难对付的“大骨头”——朱棣。

朱允炆在南京即将失守时,表现出犹豫,使局势恶化,其后失踪。靖难之役历经三年,朱允炆在战火中时而东躲西藏,时而靠着老臣的支撑苦苦坚守。遗憾的是,他竟还抱有侥幸心理,多次下令“不许加害叔父”,这话听在前线将士耳中,无疑是一种讽刺。南京即将失守的前夜,有人趁夜色送来劝降信,承诺“只要退位,保你平安”,但朱允炆却在此事上犹豫了一整夜。

03民间传说与历史疑团

> 南京大火与僧人传说

至于南京的那场大火,究竟是人为纵火还是战乱所致,至今仍无定论。街坊邻居们记忆犹新,那个夏日,烟灰弥漫了整整三天三夜,全城无处可见一块完好的瓦片。火势熄灭后,南京城的氛围骤然改变。朱棣在废墟中搜寻每一个角落,然而朱允炆却仿佛人间蒸发,踪迹全无。

多年后,南京的游方僧侣中,有人私下里议论起一个面相文弱的年轻沙弥。据说他进入栖霞寺后,酷爱抄写心经,且总是默默无言。有关建文帝出家为僧的民间传说虽多,却无确凿证据。有人猜测,这个沙弥或许就是当年的皇帝。

> 郑和下西洋的传闻

至于朱棣背后是否另有安排,也并非无人怀疑。传闻有一次深夜,朱棣召见一名内侍入宫。宫中灯火昏暗,两人对谈了许久。第二天,侍从面色阴沉地离开,无人敢过问详情。此后,朱棣再未提及找人之事,反而每年都以祭天或寺庙礼佛为借口,口中念念有词,似乎已放下心事。

还有人曾目睹郑和的船队在南洋小岛停留多日,向渔夫和僧侣打听是否有外乡人遭遇不幸。然而,问来问去,除了闲言碎语外并无实质性线索。朱允炆究竟是落发为僧还是客死海外,恐怕只有他自己和朱棣才真正清楚。