武则天,这位在历史长河中留下浓墨重彩一笔的一代女皇,在七十余岁的高龄之时,身边仍有男宠相伴。这一现象无疑将她的私生活暴露在众人的目光之下。你或许会感到诧异,然而深入探究之后就会发现,她的长寿之谜竟然和她的夜生活存在着某种关联呢。在古代,七十多岁已属高寿。武则天在这样的年纪还能保持相当的活力,这不得不令人深思。当时的社会背景下,女子的地位普遍较低,而武则天作为至高无上的女皇,她的生活方式和行为习惯与常人有着天壤之别。她的男宠们围绕在她身边,这一方面可能是由于她身处高位的权力所带来的一种特权享受。但从另一方面来看,这种夜生活或许在某种程度上对她的身体产生了影响。从养生的角度而言,适当的情感交流和陪伴,或许有助于缓解精神压力。武则天虽然贵为女皇,但她也面临着巨大的政治压力。在处理繁重的朝政之余,男宠们的陪伴可能成为她放松身心的一种方式。这种身心的放松,有可能在一定程度上对她的健康起到积极的作用,从而成为她长寿的一个因素。当然,这只是一种推测,不过其中的联系也确实值得我们去深入研究探讨。

数千年前的封建时期,男性始终把控着社会的主导权。就拿皇帝这一国家的最高统治者来说,能登上皇位者,绝大多数都是男性。在漫长的历史长河里,仅有三位女性掌握过国家的命脉。这三位女性可绝非等闲之辈,她们凭借自身的聪慧狡黠与果敢决绝,在波谲云诡的权力争斗中一步步迈向高位。在封建制度下,男性在政治、经济、文化等诸多方面都享有先天的优势。从政治角度看,封建礼教所规定的世袭制、嫡长子继承制等,都是以男性为核心构建起来的权力传承体系。在这样的体系中,男性在权力获取上具有优先权,而女性往往被排除在外。这就使得皇帝之位几乎成为男性的专属。然而,那三位女性却能打破这种常规,她们必定有着超乎常人的特质。聪慧狡黠使她们能够洞悉局势,巧妙地利用各种政治势力之间的矛盾和利益关系。果敢决绝则让她们在面对重重阻碍和敌人时,毫不犹豫地采取行动,甚至不惜使用一些狠辣的手段。这种心狠手辣并非无端的残忍,而是在残酷的权力斗争中生存和崛起的必要手段。在那个男性主导的社会里,女性要想登上权力的巅峰,就必须比男性更加坚韧、更有谋略,这三位女性正是凭借这些特质才得以掌控国家的生死大权。

在历史的长河中,有三位赫赫有名的女性,她们分别是西汉时期的吕雉、唐朝的武则天以及晚清的慈禧太后。这三位女性人物各自有着截然不同的最终结局,而这些结局的根源无不与她们生前的诸多行径紧密相连。吕雉,这位在西汉政权中一度权势滔天的女性,在她身故之后,她所在的家族势力遭遇了灭顶之灾。当时的刘恒对吕氏家族展开了彻底的清算,曾经庞大无比、看似坚不可摧的吕氏家族,就像遭遇了一场突如其来的飓风,刹那间被连根拔起,庞大的家族势力在转瞬之间灰飞烟灭。这无疑是一种极其悲惨的结局,家族的兴盛如同过眼云烟,消散得无影无踪。再看慈禧太后,她身处晚清那个风雨飘摇的时代。在她的统治之下,晚清王朝可谓是江河日下。她去世之后,留下的是人们无尽的唾弃和漫骂。她生前的种种决策,诸如闭关锁国、贪图享乐、挪用军费等行为,严重损害了国家和民族的利益。她的这些所作所为就像一道道深深的伤痕,刻在了历史的耻辱柱上。而她的陵墓被人挖掘开,这一事件更是成为了她臭名昭著的一个标志性象征。这也充分表明,她的行为让她在身后遭到了人们严厉的批判,她最终落得这样一个不得善终的下场,实在是她自己一手造成的。由此可见,生前的行为确实对最终的结局有着深远的影响,这两位女性的结局便是有力的证明。

武则天相较其他一些君主,那可是卓越非凡得多了。在其在位的时期,武则天所创立的政绩,与诸多男性皇帝相比,也是毫不逊色,甚至更为出众。要知道,武则天乃是中国历史上首位女皇帝。她在推动唐朝迈向兴盛的进程之中,发挥了不可估量的巨大贡献。她在位期间推行了一系列的举措,无论是在政治制度的改革上,还是在经济发展的促进方面,都有着显著的成果。从政治方面来看,她大力整顿吏治,打击门阀。通过各种手段,抑制旧贵族势力,为寒门子弟提供了更多晋升的机会,使得朝廷官员的选拔更加公平公正,这就像是为朝廷注入了一股新鲜的血液,让整个官僚体系焕发出新的活力。在经济上,她重视农桑,大力发展农业生产。通过减轻农民的赋税负担,鼓励百姓开垦荒地等措施,使得粮食产量逐步提高,百姓生活日益富足,这无疑为唐朝的繁荣奠定了坚实的基础。并且,她最终做出了一个惊世骇俗的举动——废除唐朝,建立周朝。这一举措在当时的历史背景下虽然充满争议,但也从侧面反映出她那非凡的魄力和强烈的统治欲。武则天以她独特的政治智慧和果敢的决策能力,在中国历史的长河中留下了浓墨重彩的一笔。

武则天所大力倡导的“科举考试”制度,在中国的历史长河中绵延了千余载。这一制度宛如一座桥梁,成功地将众多寒门子弟与仕途之路相连接。那些出身贫寒的学子,原本被森严的门第等级制度所束缚,犹如困于笼中的飞鸟,难以施展自身的才华与抱负。然而科举制度的出现,恰似一道曙光,照亮了他们前行的道路,为他们提供了一个公平竞争的舞台。于此同时,“科举考试”也成为朝廷挖掘贤能之人的宝藏之地。在广袤的民间,隐匿着无数饱学之士,他们犹如繁星点点,散落在各个角落。科举考试就像一把神奇的钥匙,开启了发现这些人才的大门,让朝廷能够将这些璀璨的星星汇聚到朝堂之上,为国家的建设与发展添砖加瓦。武则天在其统治的后期,展现出了非凡的政治智慧与胸怀。她并没有执着于权力的紧握不放,而是将权力归还给李唐。这种举动,在封建王朝的权力斗争史上实属罕见。她深知权力的交接对于国家稳定的重要性,避免了因权力争夺而可能引发的内乱与动荡。也正因如此,她得以善终,在历史的长河中留下了独特而又令人钦佩的一笔。

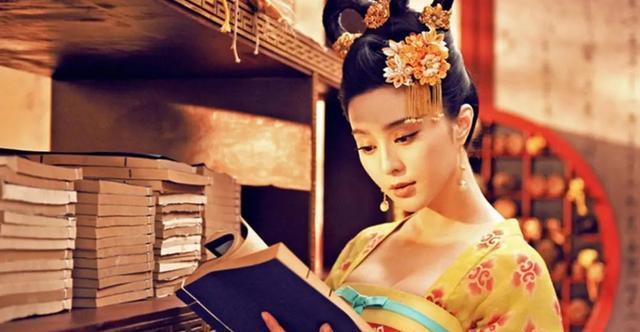

武则天直至六十九岁方才称帝,在我国漫长的历史长河中,她始终是一个饱受争议的人物。特别是她的私生活方面,长久以来都是人们批判指责的焦点。你瞧,武则天年逾古稀,已达七十多岁的高龄,可她的身边依旧环绕着诸多年轻而貌美的男宠。在世人的眼中,往往觉得武则天这般行径不过是为了打发时光、寻求消遣罢了。然而,实际上武则天有着她自己深远的考量。要知道,在封建王朝时期,男性帝王拥有三宫六院七十二妃是极为常见的现象,这被视为一种权力和地位的象征。男性帝王通过广纳后宫来显示自己的尊荣,同时也是为了繁衍子嗣,巩固王朝的统治。而武则天打破常规,以女子之身称帝,她所面临的挑战和压力是难以想象的。在那个男尊女卑思想根深蒂固的时代,她需要不断地巩固自己的地位。身边围绕着年轻貌美的男宠,一方面是向世人展示自己作为皇帝的权威,就如同男性帝王拥有众多妃嫔一样,她也有权利享受这种尊荣;另一方面,这些男宠也可以成为她在宫廷权力斗争中的棋子,帮助她获取信息、平衡各方势力。所以,武则天豢养男宠并非仅仅是为了消遣这么简单。

武则天的男宠之中,有四人备受其宠爱,薛怀义便是这四人中的首位。薛怀义原名冯小宝,此人成为武则天的男宠是有诸多缘由的。当时,李治驾崩之后,局势对于太平公主而言颇为微妙。太平公主深知,为了自身的安危,必须极力讨好自己的母亲武则天。在这种情况下,她想出各种办法来取悦武则天,而将薛怀义进献给母亲便是她的手段之一。从太平公主的角度来看,她献上薛怀义的举动,对外宣称是为了体恤母亲的武德。然而,在当时复杂的宫廷环境中,自保才是她更为深层次的目的。毕竟,李治的离世使得宫廷权力结构发生了巨大的变动,各方势力都在重新洗牌,太平公主必须小心谨慎地在这权力的漩涡中生存下去,而讨好武则天无疑是最明智的选择。

薛怀义本无贵族血脉的传承,仅仅是个在街头售卖草药的小角色,通俗来讲,就是个小混混。然而,就是这样一位出身平民的人,却有着出众的外在条件。他生得相貌堂堂,那模样堪称英俊潇洒,身姿挺拔高大,透着一股威武不凡的气概,而且个性也是极为洒脱大方。这些优点集于一身,仿佛是命运为他打开了一扇通往富贵的大门,使得他有幸获得了武则天的宠爱。在当时那个阶层分明的社会里,贵族往往凭借家族的势力和门第的高贵而享有诸多特权,平民则大多在底层挣扎。薛怀义却能打破这种常规,以一介平民之身,仅靠着自身的魅力,在众多人中脱颖而出,这足以说明他的这些特质是多么的出众和吸引人。武则天身处高位,见过无数人,能被薛怀义所吸引,也从侧面反映出他的独特之处并非是常人所能轻易具备的。

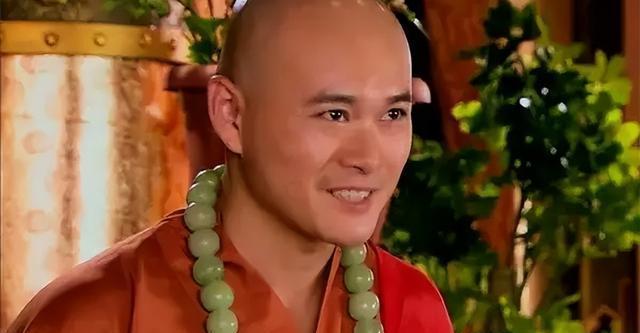

然而,薛怀义终究是出身寒微之人,不过是个普普通通的平民罢了。这样的身份与皇室联姻的话,多少会有损皇家的体面。后来呢,太平公主心生一计。她安排薛怀义出家到白马寺,对外宣称是去修缮洛阳的白马寺,可实际上啊,这是为了抬升薛怀义的身份地位。要知道,在当时的社会观念里,寺院往往被视为神圣之地,出家人也会被民众另眼相看,有着一种超脱世俗的形象。而白马寺作为洛阳著名的寺院,有着深厚的历史文化底蕴和崇高的宗教地位。让薛怀义进入这样一个地方,就像是给他披上了一层尊贵的外衣,能够在无形之中提高他在众人眼中的地位,从而让他与皇室之间的差距看起来不那么悬殊,以便能更好地与皇室相配。

武则天竟亲自将冯小宝更名为薛怀义,要知道,皇上赐名那可是无上的荣耀啊。这薛怀义,一朝得此殊荣,恰似那飞上枝头变凤凰之人,陡然间拥有了大量钱财与无上权力。然而,人性的弱点往往在此时暴露无遗。他开始仗着自己的权势肆意妄为,行事张狂,态度傲慢,简直嚣张到了极点。这种种行径就像一根根刺,逐渐刺痛了武则天的心,使得武则天对他心生厌恶。于是,随着时间的推移,薛怀义所受到的宠幸便如潮水般慢慢退去了。

其二便是沈南璆,此人乃是武则天的御医。沈南璆性情温和,恰似那春日里的微风,轻柔且和煦。他极为敏锐,仿若能洞悉武则天内心的每一丝思绪。在平日的相处之中,他对武则天关怀备至,那嘘寒问暖之举简直无微不至,各种问候如同涓涓细流,源源不断地滋润着武则天的心田。要知道,武则天尽管已步入暮年,可终究也是一位女性。女性的内心深处往往渴望着他人的关爱与体贴,就如同花朵需要阳光雨露的润泽一般。沈南璆这般细致入微的照料,就像点点星光,逐渐照亮了武则天内心那片柔软的角落。如此一来二去,武则天对沈南璆心生喜爱之情也就不足为奇了。

然而,沈南璆的性子未免太过谨小慎微了,这一点让武则天颇为厌烦。并且呢,沈南璆身体孱弱,常常疾病缠身。不过,我们不得不承认,沈南璆的存在着实对武则天的身体保养大有裨益,在武则天的长寿之路上起到了不可小觑的作用。要知道,在古代宫廷之中,帝王或者像武则天这样的统治者的喜好往往是复杂多变的。一个人的性格如果过于小心翼翼,在武则天这样强势的统治者面前,就很容易被嫌弃。这种小心翼翼或许在日常相处中会显得唯唯诺诺,缺乏一种果敢和大气,难以契合武则天的气场。而身体虚弱这一点,对于在宫廷中生存的人来说也是一个很大的劣势。宫廷生活往往需要有健康的体魄来应对各种事务和权谋斗争。但是,从保养身体的角度来看,沈南璆所起到的作用又是极为重要的。在当时的医疗条件和养生知识相对有限的情况下,他可能凭借自己独特的养生方法或者医药知识,为武则天的身体调养做出了特殊的贡献。毕竟,长寿在古代是一个非常难得的状态,能够对武则天的长寿产生很大的助力,这足以证明沈南璆存在的价值。

话说,曾经有那么一回,沈南璆为武则天诊治病症。要知道,这可不是一件寻常之事,毕竟面对的是权倾天下的武则天。然而,令人意想不到的是,沈南璆最终并未能够妙手回春,成功治愈武则天的疾患。就这样,在宫中发生了极为不幸的事情,沈南璆竟然暴毙而亡。这一事件在当时的宫廷之中引起了不小的波澜,毕竟沈南璆身为医者,进宫为武则天看病却出现这样的结果,其背后的缘由也引发了诸多的猜测与议论。也许是病情太过复杂棘手,超出了沈南璆的能力范围;又或许宫廷之中存在着某些不为人知的因素影响了整个诊治过程。但无论如何,沈南璆暴死宫中这一事实,都成为了宫廷历史中的一个充满神秘色彩的事件。

沈南璆溘然长逝之后,武则天的后宫仿若一下子被清冷的氛围所笼罩。这后宫之中没了往日的热闹,身为母亲的武则天自是郁郁寡欢。见此情形,太平公主那叫一个心急如焚呐。她呀,四处探寻,八方寻觅,就盼着能找到个可心的人儿来慰藉母亲。终于,太平公主寻得了年轻俊朗、姿容出众,而且能歌善舞的张昌宗,旋即将其引荐给了自己的母亲。要知道,太平公主此举并非毫无缘由。在封建时期的宫廷之中,帝王的后宫充盈与否,往往关乎帝王的情绪与生活状态。对于武则天而言,她身为一代女皇,虽在政治上呼风唤雨,但在私人生活方面,也需要有人陪伴与慰藉。而之前沈南璆在的时候,或许能给武则天的后宫带来几分生气与活力,如今他一去,后宫的寂寥自是让武则天的情绪低落。太平公主作为女儿,对母亲的情绪变化自然是看在眼里,急在心里,所以才会如此积极地去寻找合适的人选,来填补后宫这一空缺,而张昌宗的出现,无疑是太平公主眼中的一个绝佳选择。

张昌宗果真是没有辜负众人的期望,没过多长时间,便赢得了武则天的满心宠爱。这个张昌宗啊,那可是生得一副好皮囊,容貌极为出众,而且脑瓜子还特别灵光。他在得宠之后,心中就立下壮志,定要成就一番宏伟的事业。为了扩充自己的势力,壮大自身的力量,他就把自己的兄长张易之推荐给了武则天。毕竟在宫廷这样复杂的环境当中,多一个同盟者,就多一份保障,多一份在权力斗争中的砝码。而且兄弟二人若能同时得宠,那他们在宫廷中的地位将会更加稳固,无论是获取财富还是影响力,都会更有优势。这种引荐自己兄长的做法,也是一种很常见的在宫廷中谋求发展的手段。

在那个特定的时期,张昌宗与张易之不过是二十余岁的年轻后生。此二人皆有着不凡的气度,举手投足之间尽显翩翩风度,那相貌更是堪称出众。日常里,张氏兄弟常常陪伴在武则天左右。他们会一同陪着武则天阅览奏折,在这个过程中,时不时地陪着她闲聊几句,那些话语犹如灵动的音符,巧妙地逗得武则天开怀大笑。要知道,对于老年人而言,愉悦的心情对健康和寿命有着积极的影响。武则天身处暮年,张氏兄弟的陪伴就像一缕温暖的阳光照进她的生活,给她带来了诸多欢乐。人在心情舒畅的时候,身心都会处于一种较为轻松的状态,身体的各项机能也能更好地运转。武则天在张氏兄弟的陪伴下,心情始终保持愉悦,这种积极的情绪状态就如同滋润生命之花的甘霖,让她的晚年生活多了不少活力,自然也就有助于她更加长寿了。

最初,武则天与那两兄弟之间的私生活还略显遮藏隐匿,并未公然将他们迎入宫中,而且严禁宫人们谈论此事。然而,随着时间的推移,武则天竟堂而皇之地以他们要在宫里编撰书籍为由头,赐予他们一种能够在后宫随意进出的身份。武则天一开始的遮遮掩掩,可能是考虑到宫廷内外的舆论压力以及自身形象的维护。毕竟在封建王朝的宫廷中,诸多事情都受到封建礼教的严格约束,她的行为一旦被曝光,很可能引发轩然大波,遭受各方的指责与非议。而她后来以编书为借口让两兄弟自由出入后宫,这无疑是一种巧妙的手段。编书在宫廷中是一项看似正当且具有文化意义的事情,这样的理由能够在一定程度上掩人耳目,同时也为她与两兄弟的往来提供了便利的条件,使其行为在表面上变得合法化,减少了可能遭受的阻力。这一系列的操作充分显示出武则天在处理宫廷事务以及应对舆论方面的权谋与手段。

在与武则天共处的那半年时光之中,张氏兄弟深得武则天的垂青与宠爱。这张氏兄弟二人,先后出任司卫少卿、章太监等官职,还被封桓国公。武则天对他们极为厚待,赏赐给他们的田宅不计其数,玉帛也是堆积如山,真可谓是享尽荣华富贵,凡有所求,皆能得偿所愿。要知道,在封建王朝时期,官职的授予以及大量田宅玉帛的赏赐,那可是帝王对臣子极为宠爱的表现。司卫少卿这一职位在当时的官僚体系中并非是无关紧要的小角色,它掌控着一定的军事防卫相关事务,权力不可小觑。而能被封为桓国公,更是一种极高的荣耀,这意味着他们在朝堂之上的地位尊崇无比。再看那数不清的田宅,这可是实实在在的巨额财富,有了田宅就等于有了稳定的经济来源和雄厚的物质基础。至于玉帛,向来是古代财富和地位的象征,多得难以计数的玉帛足以彰显他们受宠的程度。所以,从这些赏赐和职位任命就可以看出,张氏兄弟在那半年间是多么受武则天的喜爱。

然而,古训有云:“富贵生骄奢,财多易作恶。”这张氏二兄弟便是如此。自承蒙圣宠之后,他们就如同脱缰之野马,变得专横跋扈、肆意妄为起来。彼时的朝堂之上,众多官员对张氏兄弟的行径皆心怀愤懑,可一想到他们背后有武则天的宠溺与庇护,便只能将满腹怨言强咽回肚中,敢怒而不敢言。随着时光的流转,到了武则天步入晚年之际,张氏兄弟的权势已然如日中天,他们逐步掌控了朝廷中相当一部分的大权。这就好似一棵毒藤,悄无声息地在朝廷这片“花园”里蔓延开来,一点点侵蚀着原本的政治生态。他们的专权行为破坏了朝堂的权力平衡,使得朝廷内部暗流涌动,众多官员在其威压之下,行事愈发小心翼翼,原本有序的朝政运作也受到了极大的干扰。这种局面不仅让官员们苦不堪言,也为王朝的稳定埋下了隐患,犹如乌云密布于天际,预示着即将到来的风暴。

太子李显对张氏兄弟与自己母亲武则天的私生活颇有微词,于是私下里和众多官员议论此事。那张易之听闻后,立马跑到武则天那里去告状。彼时的武则天已至暮年,容颜已改,不复往昔的风采,然而即便如此,她又怎会容忍他人对自己的生活说三道四呢?她可是威严的帝王,这种事情触犯了她的底线。于是,她对李显施以重罚,其惩处手段极为严厉,不仅如此,还将自己的孙女和孙子也一并赐死。这一事件充分显示出武则天在面对他人对自己私生活的议论时的不容忍态度。她作为帝王,拥有至高无上的权力,在她的观念里,自己的私生活不容他人置喙,即使是亲生儿子也不例外。这种维护自身权威的坚决态度,或许与当时的封建帝王专制的大环境息息相关。在封建王朝,帝王的权威高于一切,任何挑战帝王权威的行为都会受到严厉的制裁,而武则天的这一做法正是这种封建专制思想的一种体现。

神龙元年,一代女皇武则天因病溘然长逝。彼时,大臣崔玄暐、张柬之等人力挺李显复位。失去了武则天这一强大靠山的庇佑,张易之与张昌宗兄弟就宛如无根的浮萍一般,在权力的浪潮中飘摇无助。据《太平广记》所述,这二人最终在迎仙院被斩首示众。其尸体呢,还被公然抛掷于大街之上。想那武则天在位之时,这兄弟二人仰仗着女皇的宠爱,可谓是风光无限,权倾一时。他们在宫廷之中呼风唤雨,诸多事务皆能涉足,众人对他们也多有忌惮。然而,一旦武则天驾崩,他们的命运便急转直下。这正应了那句“树倒猢狲散”的俗语,没有了坚实的后盾,他们在宫廷权力的激烈争斗中瞬间失去了立足之地,只能沦为政治斗争的牺牲品,遭受如此凄惨的下场。

武则天的男宠们最终皆未得善终。这背后的缘由纷繁复杂,其中武则天对他们过度的宠溺,致使他们依仗宠爱而肆意妄为,乃是重要因素之一。此外,不得不提及当时的社会大环境。尽管彼时是武则天这位女皇执掌大权,然而在大众那根深蒂固的思想意识当中,女性掌权这件事依旧是备受抵触的。在封建传统观念的长期浸染下,人们心中早已形成了一种固定的权力模式认知,即男性才是权力的主宰者。这种观念犹如一座难以撼动的大山,即便武则天登上了皇位,却也无法彻底改变大众的固有想法。而武则天的男宠们,他们的存在在一定程度上是依托于武则天的权力,他们的种种行为在众人眼中本就与传统观念相悖。当这种违背传统观念的行为随着男宠们恃宠而骄不断被放大时,他们自然就成为了众矢之的,最终难以逃脱悲惨的结局。

在朝堂之上,存在着为数不少的人,他们对女皇帝持否定态度,既不认可女皇帝本人,也不看好其身边之人。而就在这样的情形之下,武则天的聪慧才智却得以彰显。武则天豢养男宠,这一行为可并非仅仅为了贪图享乐。要知道,武则天直至六十九岁才登上皇位,在通往皇位的道路上,可谓是荆棘密布、困难重重。她需要面对来自各方的压力,传统观念的束缚犹如一座难以逾越的大山横亘在她面前。在那个男尊女卑观念根深蒂固的时代,女性称帝是对传统礼教的巨大冲击。朝廷中的许多大臣深受传统思想的影响,认为皇位应当由男性继承,他们对武则天称帝这件事从内心深处是抵制的。在这样复杂而艰难的局势下,武则天豢养男宠其实有着更深层次的政治考量。一方面,这是她展现自己皇帝权威的一种方式,如同男性皇帝拥有三宫六院一样,她通过这种方式向世人表明自己作为皇帝的地位与男性皇帝无异。另一方面,男宠在一定程度上可以成为她在宫廷权力斗争中的棋子,帮助她制衡各方势力,稳定自己的统治地位。所以,武则天豢养男宠之举,背后隐藏着诸多复杂的因素,绝不能简单地将其归结为贪图享乐。

武则天心里明镜儿似的,她清楚在朝政方面,相当多的人对自己并不看好。在那样的局势下,为了维系朝廷的稳定,巧妙地制衡李氏与武氏这两大举足轻重的家族势力,她才把重用的目光投向了张氏二兄弟。要知道,武则天能够信赖的人实在是寥寥无几。而张氏二兄弟呢,他们可谓是才思敏捷、聪明过人,并且时刻伴于武则天左右,属于她的身边亲信之人。于是乎,武则天开始逐步地栽培他们。先是赐予他们官职,让他们在朝廷中有了名分和立足之地,而后又一点一点地把朝廷中的部分权力交付到他们手中。从当时的朝廷格局来看,李氏家族在朝中根基深厚,拥有众多的支持者和盘根错节的势力关系。武氏家族也不甘示弱,毕竟武则天本身就出自武氏,家族成员在她称帝后更是妄图在朝廷中扩张势力。在这样两大势力相互对峙、暗流涌动的局面下,武则天必须找到一个能够为自己所用的新势力来维持平衡。张氏二兄弟就像是武则天手中的一枚特殊棋子,他们不属于李氏和武氏家族中的任何一方,没有那些家族内部复杂的利益纠葛。凭借着自身的才干和对武则天的忠心,他们成为了武则天平衡朝廷势力的有力工具。武则天通过对张氏二兄弟的重用,在朝廷各方势力之间巧妙周旋,试图构建一种相对稳定的权力结构,以确保自己的统治能够稳固地持续下去。

张氏兄弟二人在武则天的大力扶持之下,于朝廷内部的势力犹如滚雪球般日益壮大,逐渐形成了一股崭新的势力集团。武则天呢,巧妙地利用张氏兄弟的势力,试图对李氏家族与武氏家族的力量进行削弱,进而轻松地将朝政大权牢牢把控在自己手中。然而,张氏兄弟在朝堂之上实在是过于张狂跋扈了。他们的行径就像是一颗石子投入平静的湖面,激起了层层涟漪,引起了众多朝廷官员的强烈不满。其中,太子李显更是对张氏兄弟的所作所为深恶痛绝。于是,李显秘密谋划着要除掉这两个在武则天专政时期作威作福的张氏兄弟。可哪曾想,张氏兄弟也不是吃素的,他们早就在李显身边安插了眼线。李显的谋划就这样被张氏兄弟知晓了,二人便匆匆忙忙地跑到武则天那里去告状。这就如同一场暗流涌动的权谋较量,各方势力都在为自己的利益绞尽脑汁、暗中布局。

武则天察觉到太子李显的密谋之后,毫不犹豫地颁布诏令,将参与密谋的三人统统处以死刑。这三人当中,居然包含她的亲孙子和亲孙女。武则天的这般行径,着实凸显出她的心狠手辣。在权力的诱惑与维护面前,哪怕是血浓于水的至亲之人,她也能狠下心来痛下杀手,就如同斩杀毫无关联的陌生人一般。古往今来,权力向来是一把双刃剑,既能带来至高无上的荣耀与尊崇,亦能使人在追逐与守护的过程中逐渐迷失本心。武则天身处封建王朝的权力巅峰,她深知权力的来之不易,也明白失去权力后的悲惨境遇。在那个封建专制的时代,权力的争夺往往伴随着血腥与残酷,一旦失去权力,不仅自己会陷入万劫不复之地,甚至整个家族都可能遭受灭顶之灾。所以,为了牢牢把控住手中的权力,武则天只能不择手段,即便要牺牲自己的亲孙子孙女也在所不惜。由此可见,武则天确实是一个手段果决、冷酷无情之人。

在宫廷的权力纷争漩涡之中,武则天为了稳固自己精心布下的大局,竟然狠心地对自己的至亲痛下杀手,只为保住那两个男宠。武则天,这位名垂青史的一代女皇,她心中最为首要考量的始终是自己的权力与地位。张氏兄弟,于她而言,不过是其在朝廷权力棋局里得心应手的棋子罢了。在那个风云变幻的宫廷之中,任何妄图密谋杀害张氏兄弟的行为,在武则天眼里,无疑就是在暗中谋划夺取她的无上权力。在权力的巨大诱惑与威严面前,什么亲孙子、亲孙女,都如同草芥一般微不足道,根本无法与权力相提并论。从当时的宫廷政治格局来看,武则天的权力得来不易且根基未稳。她以女子之身登上皇位,面临着诸多的质疑与反对声音。在封建王朝的传统观念下,男性才是被认为理所应当的统治者,武则天必须要不断地巩固自己的统治地位。张氏兄弟深得武则天的宠爱,他们在宫廷中势力渐长,一定程度上成为了武则天权力延伸的工具。对于武则天来说,他们就像是权力大厦的支撑之一。而亲孙子和亲孙女,虽然有着血缘关系,但在权力的残酷竞争中,亲情往往被视为一种可牺牲的因素。毕竟,一旦权力易主,她所苦心经营的一切都将化为泡影,她的地位、她的荣耀、她的政治抱负都将付诸东流。所以,在这种权衡之下,为了权力,她毅然决然地舍弃了亲情。