7月22日,男子田某明强奸嫂子后杀人未遂、出狱后泄愤又刺死见义勇为者,此案二审将由云南省高级人民法院在华宁县人民法院公开开庭审理。

开庭前,被害人赵某某的丈夫田先生接受中国新闻周刊采访时表示,四弟田某明做错了事,且杀害了见义勇为的刘某某,伤害了两个家庭,“我们也欠着刘某某家人情,(心里)过不去这个坎,很难过也很同情,当时也尽可能做到自己该做的(补偿)了”,两家都很难接受一审死缓的判决结果。

作为被告人田某明的大哥,同时又是被害人赵某某的丈夫,对于判决他表示很难回答,“说句心里话,我也想他是死刑,如果判决死刑立即执行,也是他罪有应得,我老婆也不用再担惊受怕他出来报复,刘某某家也讨得了一个说法。如果判决死缓,我也没办法,活着嘛,留条命弟兄一场,那么多年也看淡些,就交给法院去判吧。”

田先生表示,家人不会去参与二审旁听,也不想见到四弟田某明,“我们现在都是五六十岁的人了,一回想这些,心底里都是抹不去的伤痕。这个事谈不上原不原谅,也没法原谅,谁会原谅啊?”

此前报道,1996年6月,云南省玉溪市华宁县,被告人田某明(时年20岁)潜入其大嫂赵某某家中,持刀威胁实施强奸,数日后又持刀故意杀害赵某某(未遂),田某明被判9年。

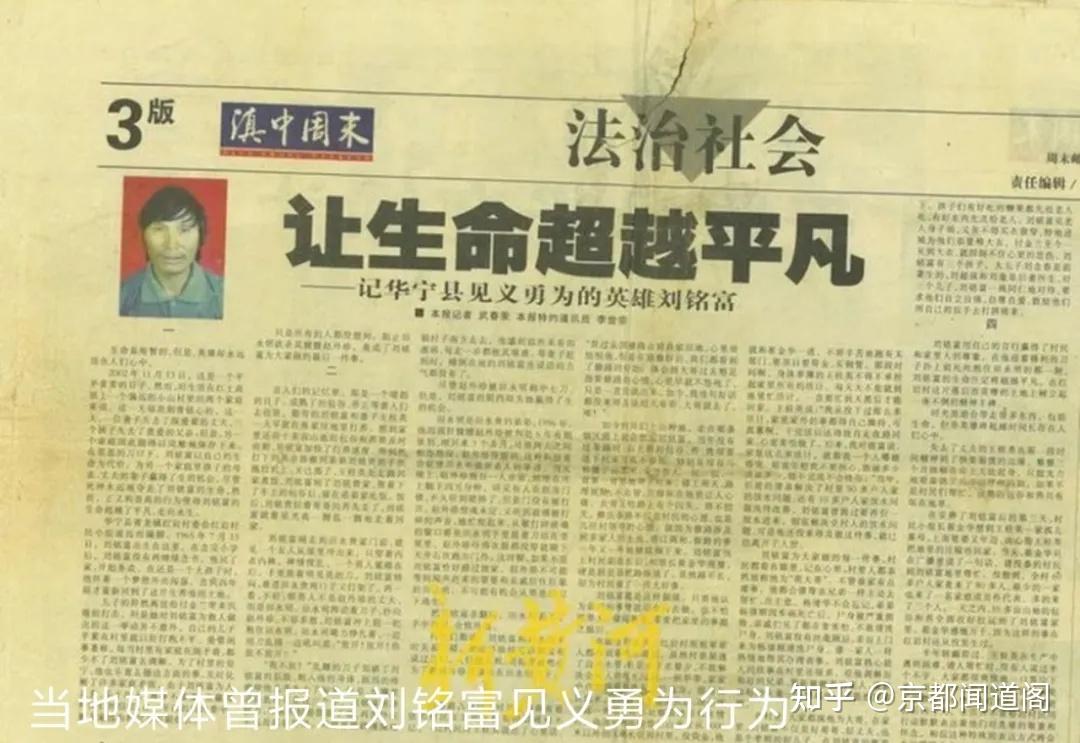

刑满释放后田某明心怀不满,2002年11月再次持刀到赵某某家泄愤,并将同村见义勇为的村民刘某某用刀刺死,又追上赵某某连刺数刀后逃跑,经伤情鉴定赵某某达轻伤。

潜逃20年后,田某明于2022年2月在出租房内被抓获。2022年11月15日,该案一审宣判,田某明以故意杀人罪被判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身。

云南省玉溪市中级人民法院一审认为,被告人田某明故意杀人,致一人死亡,一人轻伤,其行为构成故意杀人罪。经查,田某明持刀捅刺刘某某、赵某某系连续过程。田某明刑罚执行完毕后,在五年内再犯,系累犯,应当从重处罚。

田某明不服一审判决,提起上诉。

(来源:中国新闻周刊)

内容来源

丈夫发声:无法原谅亲弟弟强奸、追杀妻子_田某明_赵某某_判决

文丨崔桂忠

7月22日,备受关注的“男子强奸大嫂出狱后刺死见义勇为者”案在云南华宁二审开庭。庭审约2小时后,合议庭宣布休庭,案件择期宣判。一审法院以故意杀人罪判处凶手田某明死刑缓期执行,这一结果,在受害者家属心中掀起惊涛骇浪,更在社会舆论场引发轩然大波。“死缓”判决与公众“死刑立即执行”的强烈诉求激烈碰撞,见义勇为者付出生命的鲜血,却遭遇司法尺度中令人费解的“宽宥”,这份撕裂正义的伤口,究竟该如何缝合?二十年前挺身而出却不幸逝去的生命,其价值又该如何衡量?

回溯田某明的罪恶行径,令人发指。1996年,他犯下强奸嫂子(未遂)恶行,凶残本性初显;2002年,出狱仅数月,竟因“心怀不满”蓄谋已久,持刀闯入嫂子家中。善良邻居刘某某闻讯勇敢阻拦,田某明却毫不犹豫将利刃刺向这位见义勇为者,致其当场死亡,嫂子赵某某虽侥幸生还,却身受重伤。

一个劣迹斑斑、刚出狱就再犯重罪的累犯,一场精心策划、冷酷实施的血腥复仇,对生命尊严与社会良序的极端践踏——如此罪行,主观恶性之深、人身危险性之高、社会危害性之巨,难道还不符合刑法中“罪行极其严重”且“必须立即执行死刑”的标准吗?我国刑法明确规定“累犯应当从重处罚”,这一铁律,难道要在“宽严相济”的模糊地带被悄然弱化?对于田某明这样毫无悔改、冷酷嚣张的暴力累犯,“宽严相济”刑事政策理应凸显“严”的一面。当暴力肆意挑战生命底线,司法若不能以最严厉惩戒筑起坚固堤坝,何以震慑潜在罪恶,捍卫法律尊严?这份死缓判决,首先撕裂的是千百年来深入人心的朴素正义观,更是对“罪刑相适应”刑法基本原则的严峻挑战。

更深、更痛的撕裂,是对见义勇为精神的致命拷问。法庭外,刘某某儿子悲怆的诘问,如重锤击打每一个有良知者的心:“不然我真的想不明白,见义勇为,到底应该为还是不为?”这泣血呐喊,远超丧父之痛,是对社会道德根基的灵魂叩问。

见义勇为,是人性光辉的闪耀,是社会正气的脊梁。然而,当挺身而出的最高代价是生命陨落,而行凶者却可能因“死缓”获得生机,无异于向所有潜在的施救者浇下冰水。司法的天平若不能坚定地向英勇者倾斜,不能为牺牲的善行提供最强有力的司法背书与价值肯定,社会道德的基石必将动摇。长此以往,危难时刻,谁还敢果敢向前?谁还愿相信公义会得到司法的坚实支撑?

这撕裂的伤口下,流淌着受害者家庭二十六载未干的血泪。赵某某至今无法直面法庭,“不想看到田某明”是她用血泪筑起的防线。更令人心寒的是,据其子所述,两个被碾碎的家庭,在漫长的二十六年里,从未收到加害者及其亲属一丝一毫的歉意或赔偿,遑论谅解!

田某明及其家庭的冷漠无情,与其犯罪时的凶残一脉相承,不仅未提供任何法定的从宽情节(如被害人谅解),反而印证了其毫无悔改之心。法律审判若不能充分体察这份贯穿四分之一个世纪的煎熬、恐惧与屈辱,未能对受害者累积的深重创伤给予足够分量的司法抚慰与正义回应,那么判决书上的论证再严密,也难掩其下汹涌的悲鸣与彻骨的寒心。正义的伸张,理应包含对受害者苦难最深切的“看见”。

法律条文是冰冷逻辑,但逝去的生命是滚烫的,社会对正义的渴望炽热无比。田某明案死缓判决引发的巨大争议,绝非公众对法律的误读或情绪宣泄,而是对司法如何守护生命尊严、捍卫善行勇气、抚平历史创伤的集体审视。当利刃刺向无辜,司法是公平的最后防线;当善举付出生命代价,公义理应成为最强回响。刘某某用生命阻挡恶行,司法是否该以最严厉、最匹配罪行的惩戒告慰英灵、震慑罪恶、修复信任?

从法律条文看,我国刑法对死刑适用严格,强调“罪行极其严重”且“必须立即执行”。但在田某明案中,其累犯身份、预谋杀人情节、一死一重伤的严重后果,以及极端主观恶性和毫无悔意的态度,都已十分明显。这样的案例,若仍认定“不是必须立即执行”,依据何在?传递的信号又会怎样?这不仅挑战公众对法律公正的认知,更可能动摇社会道德根基。

我们期待并呼吁,云南省高级人民法院的二审判决,能拨开迷雾,秉持法律精神与人间正道,给出经得起法律推敲、对得起受害者家属二十六年血泪苦难、有力回应社会正义诉求的公正裁决。让正义不再蒙尘,让见义勇为者的血,不再白流!这不仅是对逝去生命的告慰,更是对社会正义与良知的庄严承诺。

☆作者简介:崔桂忠,曾任某部队政治委员,海军上校军衔。现任大连市旅顺口区委办公室一级调研员。

原创文章,未经允许不得转载

编辑:易书生